Membaca: Jalan Sunyi ke Jantung Dunia

Di antara hiruk pikuk zaman yang riuh, membaca adalah satu-satunya kegiatan yang masih membutuhkan keheningan. Ia bukan sekadar cara menyerap makna dari deretan huruf, tetapi tindakan paling manusiawi yang pernah ditemukan: mendengar suara tanpa suara, melihat dunia tanpa bergerak, dan menghidupkan pikiran tanpa harus berteriak. Membaca adalah jembatan antara keheningan dan kekuatan.

Dalam sunyi halaman-halaman buku, banyak nasib dunia ditentukan. Tidak semua perubahan datang dari pidato atau senjata. Sebagian lahir dari kalimat panjang yang dibaca dalam kesendirian, dari paragraf-paragraf yang mengguncang keyakinan, dari kutipan yang mengendap dan menetap dalam kesadaran. Membaca adalah revolusi yang tidak meledak, tetapi tumbuh. Diam-diam, tapi mengubah segalanya.

Bacaan yang Membentuk Arah Dunia

Pada akhir abad ke-19, seorang pemuda India bertubuh kecil dan canggung, Mahatma Gandhi, membaca sebuah esai berjudul Unto This Last karya John Ruskin. Dalam lembaran itu, Gandhi menemukan pandangan yang asing sekaligus menggetarkan: bahwa kehidupan yang beradab adalah kehidupan yang menjunjung keadilan sosial, bukan kompetisi ekonomi. Bukan kekuatan pasar, tapi kekuatan moral. Bacaan itu bukan hanya memberi ide, tapi menyalakan nyala. Gandhi tidak tinggal di ruang baca. Ia membentuk komunitas, memimpin gerakan, dan menantang imperium kolonial tanpa mengangkat senjata. Dunia berubah—dimulai dari satu bacaan.

Contoh serupa datang dari Charles Darwin. Ia tidak menulis On the Origin of Species karena mimpi atau wahyu, melainkan karena ia membaca, mencatat, dan merenung selama bertahun-tahun. Salah satu buku yang paling memengaruhinya adalah Principles of Geology karya Charles Lyell. Bacaan itu menanamkan ide bahwa segala hal—termasuk kehidupan—berubah perlahan, bertahap, dan masuk akal. Dunia biologis bukan hasil kejadian mendadak, melainkan hasil dari waktu dan proses. Bacaan itu bukan hanya memperluas cara Darwin memandang alam, tetapi juga menggoyahkan doktrin keagamaan pada zamannya. Sebuah gagasan yang membentuk ulang dunia ilmu pengetahuan modern, dan sekali lagi, semuanya bermula dari membaca.

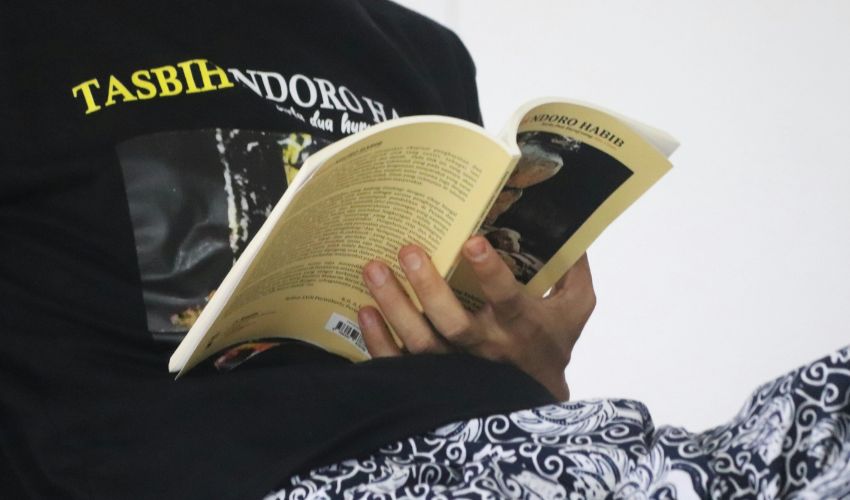

Dari timur, sosok Pramoedya Ananta Toer menandai kekuatan membaca sebagai ketahanan. Di penjara Pulau Buru, di tengah represi dan kesepian, Pramoedya tetap menulis dan membaca. Dalam buku-bukunya, terutama Tetralogi Buru, tampak jelas bahwa ia tidak hanya menyimpan sejarah, tapi menafsirkan dunia. Bacaan membentuknya, menguatkannya, dan menjadi bahan bakar untuk perlawanan yang tak perlu teriak. Ia membuktikan bahwa meskipun tubuh bisa dikurung, pikiran yang terbentuk oleh bacaan tidak bisa dibungkam.

Bahkan dalam dunia politik modern, membaca tetap menjadi fondasi kepemimpinan. Barack Obama, selama menjabat sebagai presiden, dikenal sebagai pembaca yang tekun. Ia tidak hanya membaca dokumen kenegaraan, tetapi juga novel-novel Toni Morrison, puisi Langston Hughes, dan esai Ta-Nehisi Coates. Ia membaca bukan untuk hiburan, tapi untuk memahami dunia yang kompleks dan retak. Ketika terjadi kerusuhan rasial di Ferguson, Obama tidak merespons dengan jargon politik kosong. Ia membaca kembali buku-buku yang bisa membantunya memahami amarah rakyatnya. Membaca menjadi cara merajut empati, bukan sekadar strategi.

Ketika Membaca Tak Ditempuh: Sebuah Kecelakaan Sosial

Namun, tidak semua memilih membaca. Tidak semua ingin mendengarkan suara yang berbeda, memahami sudut pandang lain, atau menantang keyakinannya sendiri. Dan ketika membaca tak dilakukan, bencana intelektual dan moral bisa terjadi.

Pada masa awal kebangkitan Nazi di Jerman, banyak masyarakat yang memilih untuk tidak membaca, atau hanya membaca apa yang ingin mereka percayai. Buku-buku yang menantang ideologi fasisme dibakar di jalan-jalan. Dalam ritual api yang disoraki itu, lenyap pula kebijaksanaan yang seharusnya bisa mencegah kekejaman. Die Bücherverbrennungen—pembakaran buku—menjadi simbol bahwa ketika masyarakat berhenti membaca dengan bebas, maka mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir merdeka. Dari situ, langkah menuju genosida hanya tinggal beberapa jengkal.

Contoh yang lebih kontemporer muncul di tengah pandemi COVID-19. Di banyak negara, termasuk Indonesia, teori konspirasi menyebar lebih cepat daripada jurnal medis. Banyak yang menolak memakai masker atau divaksin karena lebih memilih menyimak potongan video dan narasi sesat daripada membaca penelitian ilmiah. Salah satu studi dari Journal of Medical Internet Research tahun 2021 menyebutkan bahwa rendahnya literasi informasi kesehatan berkorelasi dengan tingginya penolakan terhadap vaksin. Membaca, yang semestinya menjadi senjata pertahanan terhadap kebodohan, digantikan oleh ketikan singkat di media sosial. Hasilnya: kematian yang seharusnya bisa dicegah.

Dalam dunia politik pun, ketidakmauan membaca berbuah tragis. Banyak keputusan diambil berdasarkan hoaks, bukan laporan; berdasarkan tajuk utama, bukan isi berita. Salah satu contohnya adalah keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa—Brexit—yang sebagian besar didorong oleh kampanye yang menyebarkan informasi keliru. Survei Ipsos MORImenunjukkan bahwa banyak pemilih tidak memahami konsekuensi ekonominya karena hanya membaca tajuk di media massa populis. Setelah keputusan diambil, barulah sebagian pemilih menyadari dampaknya. Membaca setelah memilih tak akan memperbaiki pilihan yang salah.

Membaca: Latihan Kesabaran di Era Kecepatan

Kita hidup di zaman yang mencintai kecepatan dan kecurigaan terhadap kerumitan. Kalimat yang panjang dianggap membingungkan, dan gagasan yang dalam dianggap membosankan. Dalam dunia seperti ini, membaca adalah tindakan melawan arus. Membaca adalah cara berkata: “Aku mau berpikir lebih lama. Aku mau tahu lebih dalam.”

Sastra, sejarah, sains—semua menuntut pembacaan yang sabar. Dan dari kesabaran itu, tumbuh kebijaksanaan. Di Jepang, budaya membaca dimulai sejak usia dini. Buku-buku klasik dalam format bunko—kecil, ringan, dan murah—disebarkan secara massal. Hasilnya, masyarakat Jepang tak hanya memiliki tingkat literasi tinggi, tetapi juga budaya diskusi yang matang. Bahkan ketika bencana melanda, mereka tidak panik buta, melainkan membaca manual, sejarah bencana sebelumnya, dan memperkuat solidaritas dengan pengetahuan.

Bandingkan dengan banyak negara lain di mana membaca dianggap hobi elit. Di tempat-tempat seperti itu, keputusan sering kali diambil tanpa pemahaman, dan suara publik mudah digiring oleh opini singkat. Dalam masyarakat yang tak terbiasa membaca, narasi palsu bisa menjadi kebenaran, dan perasaan bisa menggantikan fakta.

Membaca dan Keutuhan Manusia

Membaca bukan sekadar aktivitas kognitif, tapi pembentukan batin. Dalam membaca, seseorang belajar menerima bahwa hidup penuh nuansa, bahwa ada kebenaran di luar dirinya, dan bahwa orang lain punya cerita yang layak didengar. Buku bukan cermin, tapi jendela. Siapa yang hanya membaca untuk mencari pembenaran, akan selalu terkurung. Tapi siapa yang membaca untuk memahami, akan menemukan dunia yang tak terbatas.

Dalam sebuah wawancara, penulis Irlandia John Banville pernah berkata: “Membaca membuat kita menjadi manusia, bukan karena kita menjadi tahu, tapi karena kita menjadi peka.” Bacaan membuka ruang kontemplasi, ruang yang hari ini makin sempit, tergilas notifikasi dan algoritma.

Membaca Sebagai Harapan

Di tengah gempuran informasi cepat dan kesimpulan instan, membaca tetap menjadi satu-satunya cara untuk merawat kedalaman. Tidak semua orang harus menjadi filsuf, ilmuwan, atau penulis. Tapi semua orang berhak menjadi pembaca. Karena dengan membaca, seseorang berlatih untuk tidak segera percaya, tidak mudah membenci, dan tidak lekas puas.

Membaca bukan soal pintar, tapi tentang menjadi utuh. Bukan soal cepat, tapi tentang tahan. Bukan soal tahu segalanya, tapi soal bersedia mendengar dunia dalam bentuknya yang paling jujur.

Dan mungkin, dari kesunyian itu, kita bisa merancang kembali dunia yang lebih waras.