Keadilan, Integritas, dan Refleksi Kebijakan Publik dalam Kasus Tom Lembong

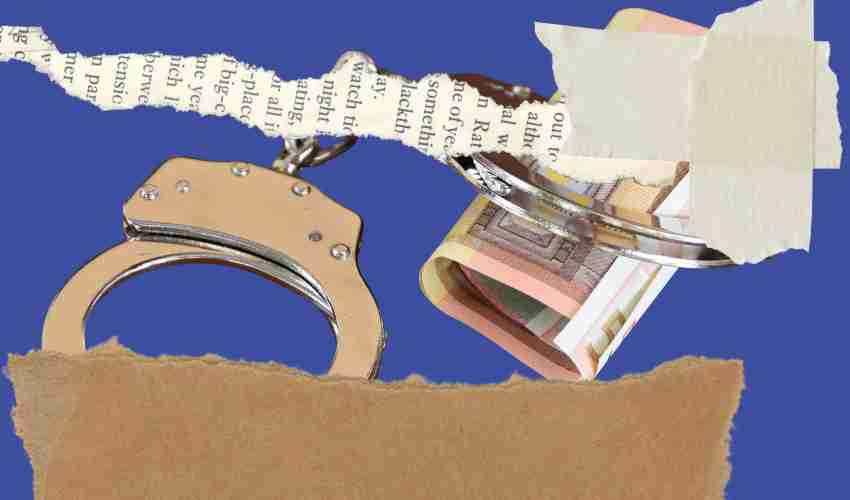

Dalam konteks dinamika politik dan tata kelola negara Indonesia, kasus hukum yang menimpa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau yang populer dikenal sebagai Tom Lembong menjadi refleksi penting mengenai persoalan tata kelola birokrasi, integritas pejabat publik, serta mekanisme hukum di negeri ini. Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjeratnya bukan hanya sekadar persoalan hukum individual, melainkan juga cerminan dari tantangan sistemik yang kerap kali membelit pengambilan keputusan strategis di pemerintahan.

Mengamati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta kepada Tom Lembong, terpatri kesan bahwa proses hukum yang berjalan cukup serius dan tidak memandang status sosial pelaku. Namun, vonis tersebut juga membuka ruang diskusi terkait proporsionalitas hukuman, keadilan substantif, dan implikasi politik yang menyelimuti kasus ini. Oleh karena itu, penting untuk mengurai secara kritis namun objektif, menyimak berbagai perspektif dan fakta yang ada, tanpa terjebak pada simplifikasi atau bias politik yang kerap mengaburkan esensi keadilan.

Kisah ini bermula dari kebijakan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton yang diberikan kepada PT AP selama masa jabatan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Kebijakan ini dianggap kontroversial karena bertentangan dengan aturan yang menyatakan impor gula kristal putih hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 257 Tahun 2004. Menariknya, keputusan impor gula ini dianggap diambil tanpa melalui prosedur yang tepat dan mengabaikan hasil rapat koordinasi antarkementerian yang menyatakan Indonesia sedang mengalami surplus gula. Kondisi ini menghasilkan kerugian negara yang ditaksir mencapai sekitar Rp578 miliar.

Kritik tajam muncul terhadap kebijakan tersebut. Secara tata kelola, keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa sebuah kebijakan strategis yang berpotensi memengaruhi pasar dan keuangan negara diambil tanpa koordinasi dan kajian menyeluruh? Mengingat posisi Tom Lembong yang mengemban amanah publik sebagai Menteri Perdagangan, harusnya kebijakan impor ini didasarkan pada data dan kepentingan nasional, bukan semata pertimbangan pragmatis yang berujung pada penyimpangan aturan.

Dari sudut pandang hukum, tindakan ini digolongkan sebagai penyalahgunaan wewenang dan berujung pada korupsi karena merugikan keuangan negara. Namun, ketika pengadilan memutuskan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 4,5 tahun penjara dibandingkan tuntutan 7 tahun, disertai pertimbangan bahwa Tom Lembong tidak secara langsung memperoleh keuntungan pribadi, hal ini menimbulkan perdebatan. Apakah hukuman tersebut mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan? Atau justru memperlihatkan kelemahan sistem hukum yang terlalu fokus pada aspek keuntungan materiil tanpa memperhitungkan kerugian sistemik?

Selain itu, pembelaan Tom Lembong yang menyatakan bahwa kebijakan impor gula tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok juga patut dicermati dengan seksama. Dalam konteks kebijakan perdagangan dan ekonomi, memang ada ruang untuk intervensi pasar demi menjaga keseimbangan. Namun, intervensi tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan analisis yang kuat. Apabila keputusan tersebut diambil secara sembarangan dan bertentangan dengan aturan yang ada, maka pertanggungjawaban hukum harus tetap ditegakkan.

Dalam hal ini, ada indikasi bahwa keputusan kebijakan diambil dalam kondisi yang sarat dengan kepentingan politis. Tom Lembong sendiri menilai kasus ini memiliki muatan politis, apalagi mengingat keterlibatannya dalam kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Hal ini mengundang pertanyaan: sampai sejauh mana politik praktis memengaruhi proses hukum dan penegakan keadilan di Indonesia? Sebuah persoalan klasik yang tak kunjung habis diperbincangkan.

Tidak dapat dipungkiri, kasus ini juga menjadi panggung perdebatan tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Keadilan sejati bukan hanya menuntut pengakuan atas kesalahan, tapi juga memerlukan proses yang transparan, tidak memihak, dan berdasarkan bukti yang kuat. Dalam konteks ini, aparat hukum harus mampu membuktikan secara meyakinkan bahwa kerugian negara yang terjadi adalah akibat langsung dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Namun, penilaian publik sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pemberitaan media, opini politik, dan sentimen sosial. Hal ini berpotensi menyebabkan stigma berlebihan atau sebaliknya, pembelaan yang tidak proporsional terhadap pejabat publik yang tersandung kasus hukum. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan media untuk tetap objektif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang inkracht.

Kasus Tom Lembong juga membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang tata kelola impor dan kebijakan perdagangan di Indonesia. Sejak lama, sektor perdagangan dan impor sering kali menjadi ladang praktik yang kurang sehat akibat lemahnya pengawasan, birokrasi yang berbelit, dan intervensi kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya daya saing produk dalam negeri, ketergantungan impor yang tidak sehat, dan potensi kerugian negara yang besar.

Melalui kasus ini, dapat dilihat bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola yang transparan dan akuntabel sangatlah penting. Kebijakan perdagangan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance, yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Tanpa itu, peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan tetap terbuka lebar, merugikan negara dan rakyat.

Masyarakat pun harus ikut berperan aktif dalam mengawasi kebijakan publik dan mendorong transparansi pemerintahan. Pendidikan dan literasi hukum yang baik dapat meningkatkan kesadaran warga negara untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta menuntut pertanggungjawaban dari pejabat publik. Hal ini akan memperkuat sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Akhirnya, kasus Tom Lembong menjadi cermin sekaligus pembelajaran bagi semua pihak. Bagi pejabat publik, ini mengingatkan agar selalu menjaga integritas dan menjunjung tinggi etika birokrasi. Bagi aparat penegak hukum, ini menuntut profesionalisme dan keberanian dalam menjalankan tugas tanpa pandang bulu. Bagi masyarakat, ini menjadi panggilan untuk terus berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pembentukan kebijakan yang berkeadilan.

Tidak ada satu pihak pun yang benar-benar menang dalam kasus ini jika kerugian negara dan kepercayaan publik terhadap institusi tergerus. Oleh karena itu, upaya pembenahan sistemik harus menjadi prioritas utama agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Indonesia memerlukan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan cita-cita negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya.

Kasus yang melibatkan Tom Lembong tidak bisa dilepaskan dari gambaran besar bagaimana Indonesia mengelola kebijakan perdagangan dan impor selama beberapa dekade terakhir. Sejarah panjang pengaturan impor di negeri ini menunjukkan betapa kompleksnya peran yang harus dimainkan oleh kementerian perdagangan, badan pengawas, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan kedaulatan ekonomi nasional. Namun, kenyataan yang kerap muncul adalah ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasinya, yang sering menimbulkan ketegangan, baik di ranah politik, ekonomi, maupun sosial.

Ketika berbicara soal impor gula, hal ini menyentuh ranah yang sangat sensitif. Gula merupakan komoditas strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat serta industri makanan dan minuman. Ketersediaan dan harga gula memiliki efek domino terhadap stabilitas ekonomi mikro hingga makro. Oleh karena itu, setiap kebijakan impor yang diambil haruslah berdasarkan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari produksi dalam negeri, kebutuhan pasar, sampai dinamika perdagangan internasional.

Dalam kasus Tom Lembong, izin impor sebesar 105.000 ton gula kristal mentah untuk diproses menjadi gula kristal putih oleh perusahaan swasta, walaupun secara aturan dilarang bagi selain BUMN, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara kebijakan dan implementasi. Apakah keputusan ini muncul karena tekanan dari kelompok usaha tertentu, ataukah karena kelemahan mekanisme pengawasan? Jawaban pasti mungkin hanya dapat ditemukan dalam proses hukum, namun implikasi yang lebih luas menuntut kita untuk menyoroti bagaimana tata kelola negara kita masih sangat rentan terhadap intervensi kepentingan yang tidak sehat.

Ketika sebuah kebijakan yang berpotensi merugikan negara ternyata dilakukan tanpa koordinasi yang memadai, hal ini bukan hanya masalah pelanggaran administratif, tapi juga mencerminkan fragilitas sistem pengambilan keputusan. Pada titik ini, penting untuk mempertanyakan peran berbagai lembaga terkait, apakah sudah menjalankan fungsinya secara optimal dalam memastikan kebijakan publik diambil berdasarkan data dan analisis yang kredibel. Bila mekanisme checks and balances berjalan dengan baik, tentu proses seperti ini bisa diminimalkan.

Selain itu, perspektif politik menjadi elemen tak terelakkan dalam menilai kasus ini. Tom Lembong sendiri menyebutkan adanya muatan politik dalam penanganan kasusnya, terutama terkait aktivitas politiknya dalam kampanye Pemilu 2024. Memang, dalam negara demokrasi, politik dan hukum kadang sulit dipisahkan sepenuhnya. Namun, penegakan hukum haruslah bebas dari intervensi politik agar kredibilitas dan legitimasi institusi hukum tetap terjaga. Jika tidak, proses hukum bisa menjadi alat politik yang merugikan prinsip keadilan.

Dari sisi penegakan hukum, vonis hukuman 4,5 tahun penjara untuk dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah menjadi perdebatan. Ada yang menganggap hukuman ini cukup sebagai bentuk keadilan, terutama karena terdakwa tidak secara langsung mengambil keuntungan pribadi. Namun, ada pula yang menilai hukuman tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, kita dihadapkan pada dilema antara keadilan restitutif dan keadilan restoratif, di mana fokus tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan pencegahan terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Salah satu aspek yang kerap kurang diperhatikan dalam kasus korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara. Hukuman penjara dan denda memang penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana aset negara yang hilang akibat korupsi bisa dipulihkan dan sistem pengawasan diperkuat agar kasus serupa tidak terulang. Dalam hal ini, penegak hukum dan lembaga terkait perlu bersinergi untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel.

Tidak kalah penting adalah peran media dan masyarakat dalam membentuk opini publik terkait kasus ini. Pemberitaan yang objektif dan berimbang dapat membantu masyarakat memahami isu secara utuh, tanpa bias politik atau sensasi yang menyesatkan. Sebaliknya, pemberitaan yang berat sebelah atau dikapitalisasi untuk kepentingan tertentu dapat memperkeruh suasana dan menimbulkan polarisasi yang tidak sehat. Masyarakat pun perlu kritis dalam menerima informasi dan menghindari penyebaran hoaks atau misinformasi yang bisa merusak proses demokrasi.

Lebih jauh, kasus ini menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola impor dan kebijakan perdagangan nasional. Apakah regulasi yang ada sudah memadai? Apakah mekanisme pengawasan cukup efektif? Bagaimana keterlibatan publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan? Jawaban atas pertanyaan ini sangat krusial untuk membangun sistem yang mampu menahan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam banyak kasus, persoalan korupsi dan maladministrasi muncul karena lemahnya budaya birokrasi yang mengedepankan integritas dan profesionalisme. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang berkelanjutan, termasuk penguatan pendidikan dan pelatihan etika bagi pejabat publik, menjadi sangat penting. Penanaman nilai-nilai anti-korupsi harus dimulai sejak dini, dan diimplementasikan secara konsisten di semua level pemerintahan.

Sementara itu, masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Melalui gerakan sosial, pengawasan publik, dan partisipasi aktif dalam proses politik, warga negara dapat menjadi kekuatan pengontrol yang efektif. Media juga harus memegang teguh prinsip jurnalisme investigatif yang berani dan objektif untuk membuka tabir penyimpangan yang terjadi.

Secara makro, Indonesia perlu memandang kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini bukan hanya soal penindakan kasus korupsi secara insidental, melainkan membangun sistem yang mampu mencegah sejak dini potensi penyalahgunaan kekuasaan. Membangun institusi yang kuat, independen, dan profesional adalah kunci menuju perubahan nyata.

Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan yang dihadapi sangat kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, birokrasi yang birokratis dan kadang berbelit, hingga budaya politik yang masih rawan intervensi membuat reformasi tidak berjalan mulus. Namun, tanpa niat dan kerja keras dari semua elemen bangsa, perubahan hanya akan menjadi jargon semu yang tidak berdampak.

Kasus Tom Lembong, meskipun menyakitkan, harus diambil hikmahnya sebagai pelajaran berharga. Bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang diambilnya, apalagi jika berdampak besar pada keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Bahwa sistem hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu, tanpa campur tangan politik. Dan bahwa masyarakat harus terus mengawal jalannya pemerintahan agar berjalan pada koridor yang benar.

Sebagai bangsa yang tengah berproses menuju kematangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, kita harus mampu menjadikan setiap kasus korupsi sebagai momentum untuk introspeksi dan pembenahan. Tanpa itu, upaya membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing akan terhambat oleh penyakit lama yang terus berulang.

Tidak dapat disangkal bahwa kasus Tom Lembong juga membuka ruang diskusi penting mengenai hubungan antara sektor bisnis dan pemerintahan di Indonesia. Dalam praktiknya, interaksi antara pejabat publik dan pelaku usaha sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang kompleks. Sementara kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, garis batas antara hubungan yang sehat dan penyalahgunaan kekuasaan kadang kabur dan sulit ditentukan.

Kebijakan impor gula yang mengizinkan perusahaan swasta mengimpor gula kristal putih—yang seharusnya hak prerogatif BUMN—menunjukkan bagaimana potensi konflik kepentingan dapat muncul. Apakah keputusan tersebut murni untuk mendukung efisiensi dan suplai pasar, ataukah ada tekanan dan keuntungan tersembunyi dari kelompok tertentu? Kegagalan memisahkan kepentingan bisnis dengan tugas pelayanan publik menimbulkan risiko korupsi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Konflik kepentingan semacam ini menuntut adanya regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Undang-undang tentang pengelolaan konflik kepentingan di sektor publik harus ditegakkan dengan tegas, disertai dengan sanksi yang cukup berat agar pejabat tidak ragu mengambil keputusan yang melanggar norma. Transparansi proses pengambilan keputusan dan keterbukaan data juga sangat penting untuk menghindari praktik “backdoor deals” yang merugikan negara.

Dalam konteks demokrasi yang sehat, pengawasan publik dan peran media menjadi garda terdepan dalam membongkar praktik-praktik semacam ini. Investigasi jurnalistik yang mendalam dan pelaporan yang berimbang dapat membantu mengungkap fakta dan memberikan tekanan kepada lembaga penegak hukum untuk bertindak cepat dan tepat. Namun, di sisi lain, media juga harus bertanggung jawab agar tidak menyebarkan opini sepihak atau menjadi alat propaganda yang mempolarisasi masyarakat.

Kasus ini juga mengingatkan kita pada pentingnya budaya birokrasi yang menjunjung tinggi integritas. Pejabat publik harus ditempatkan bukan sebagai alat kekuasaan pribadi atau kelompok, melainkan sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab pada hukum dan etika. Ketika pejabat publik mampu menjaga independensi dan transparansi, maka risiko penyalahgunaan wewenang dapat ditekan.

Lebih jauh, kita harus menilai implikasi kasus ini terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara. Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali memicu kekecewaan dan apatisme masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan yang menurun ini dapat berakibat pada menurunnya partisipasi politik dan mengikis legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, penanganan kasus ini secara adil dan transparan sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Dari perspektif ekonomi, kerugian negara akibat kebijakan impor yang tidak tepat tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada daya saing industri dalam negeri. Jika proteksi yang semestinya diberikan kepada produsen lokal dilemahkan oleh kebijakan impor yang tidak proporsional, maka industri domestik akan sulit berkembang dan bersaing di pasar global. Dampaknya tentu pada hilangnya kesempatan kerja dan melemahnya basis ekonomi nasional.

Selain itu, kita harus mempertimbangkan bagaimana penerapan kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan perdagangan yang adil dan berimbang dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir elit atau korporasi besar.

Dalam kerangka ini, penting juga untuk melihat bagaimana institusi pengawasan internal kementerian perdagangan dan lembaga terkait bekerja. Apakah sudah ada sistem audit dan kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan tujuan nasional? Jika tidak, reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengawasan internal harus menjadi prioritas.

Selain penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pencegahan korupsi harus dilakukan dengan mengembangkan budaya transparansi dan partisipasi masyarakat. Program-program edukasi anti-korupsi, forum dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk publikasi data dan kebijakan secara real-time dapat menjadi langkah strategis. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mitra aktif dalam pengawasan kebijakan publik.

Kritik tajam terhadap vonis hukuman yang terkesan ringan juga harus dijawab dengan memperbaiki sistem peradilan pidana korupsi. Kepastian hukum dan konsistensi dalam pemberian sanksi menjadi aspek vital agar efek jera dapat dirasakan oleh para pelaku korupsi, terutama yang berstatus pejabat tinggi. Penguatan independensi pengadilan, peningkatan profesionalisme hakim, dan transparansi proses persidangan harus terus diperkuat.

Dalam kasus Tom Lembong, meskipun hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa, proses hukum berjalan secara terbuka dan menjadi bahan diskusi publik yang sehat. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Keterbukaan ini juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap kinerja lembaga penegak hukum.

Namun demikian, kita juga perlu menyadari bahwa aspek politik tetap memainkan peranan yang tidak kecil dalam kasus-kasus seperti ini. Ketegangan antara politik dan hukum bisa mengganggu proses keadilan dan menimbulkan kesan bahwa hukum digunakan sebagai alat politik. Maka dari itu, perlunya upaya menjaga jarak dan integritas lembaga penegak hukum agar tetap fokus pada penegakan hukum secara adil tanpa tekanan politik.

Mengakhiri pembahasan, kasus Tom Lembong menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan sebuah bangsa tidak cukup hanya dengan pertumbuhan ekonomi atau demokrasi formal. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi yang kokoh dalam setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik. Hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan cita-cita negara yang adil dan makmur dapat tercapai.

Kasus ini sekaligus menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memperbaiki sistem pemerintahan, menegakkan supremasi hukum, dan menumbuhkan budaya anti-korupsi yang kuat. Melalui sinergi antara pemerintah, aparat hukum, media, dan masyarakat sipil, Indonesia dapat mengatasi tantangan korupsi dan menyongsong masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan.