Menanti Nasi Sisa dan Puisi Lainnya

Surat dari Anak Tak Terdaftar

Ibu, aku ingin sekolah bukan karena aku ingin pintar,

tapi karena aku ingin tahu mengapa hidup begini berat?

aku membaca nama-nama yang tertempel di papan pengumuman sekolah,

nama mereka tertulis jelas sebagai penerima beasiswa

bahkan dari dua program punya pemerintah,

sedangkan namaku salah tulis pun tak ada

“maaf, namamu tak ada dalam data” kata salah seorang petugas

apakah aku anak hilang?

atau, anak yang sengaja dihilangkan?

di kelas, teman-temanku belajar tentang demokrasi dan Pancasila,

sementara aku belajar cara menahan lapar sampai jam dua siang

aku duduk di emper toko membaca koran bekas

—berita tentang menteri yang korupsi beasiswa

seolah-olah masa depanku hanya angka yang bisa dijual

Ibu, aku dengar negara ini katanya kaya,

tapi mengapa tak cukup untuk membeli satu bangku untukku?

aku tidak minta iPad, tidak minta laptop

aku hanya ingin seragam yang bisa kupakai

tanpa dijadikan simbol bantuan sosial

di malam hari,

aku belajar dari bayangan lampu jalan

setiap kali angin berembus,

huruf-huruf di kepalaku ikut bergetar

Ibu, kalau aku tidak bisa sekolah,

bolehkah aku menjadi puisi saja?

agar aku bisa dibaca meskipun tanpa ijazah.

Pacet, 28 Juni 2025

—

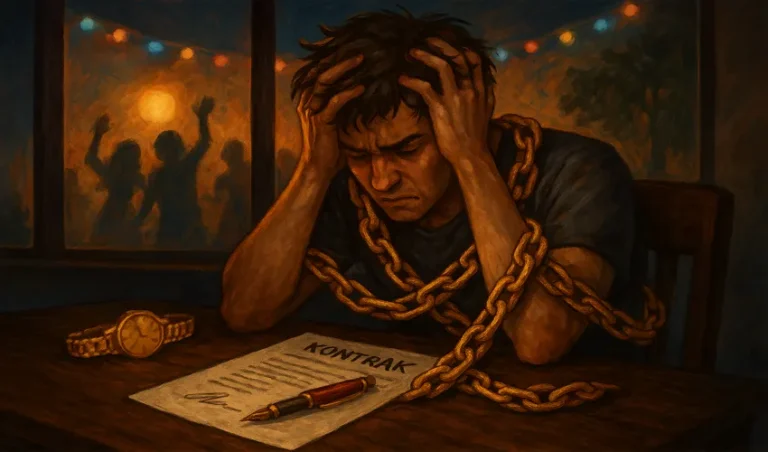

Menanti Nasi Sisa

di republik ini,

ada orang makan sampai lupa mengunyah, dan

ada orang mengunyah sampai lupa rasa

seorang lelaki tua duduk di trotoar kota,

bukan untuk meminta-minta,

melainkan menanti nasi sisa yang jatuh

dari tangan orang yang duduk manis

di dalam gedung-gedung tinggi

ia menyeka mulutnya dengan koran pagi:

berita tentang surplus beras, dan citra

kepala daerah yang sedang menyapa rakyat di depan kamera

tangannya yang kurus seperti batang korek kayu,

menyulut api di dada yang sudah lama dingin

di dekatnya, tukang sampah

memungut botol plastik bermerk

perusahaan yang mensponsori seminar kemiskinan

sesekali ia tertawa

sebab menyaksikan menu rapat DPR

lebih mahal dari makanannya selama sebulan

katanya:

“aku bagian dari anggaran yang tak pernah dicairkan

seperti janji masa lalu yang dibumihanguskan bersama kotak suara”

bocah-bocah lewat mengangguk hormat,

seolah-olah ia pahlawan

padahal, ia hanya rakyat yang tak sempat

mati dengan terhormat

28 Juni 2025

—

Hening di Dalam Masjid

di masjid megah itu marmernya dingin

lebih dingin dari tangan rakyat yang tak sempat memberi sedekah

imam membaca ayat dengan suara yang menggelegar,

sementara di luar masjid seorang nenek mencari sandal yang dicuri waktu salat Jumat

di dindingnya tertulis: “wakaf dari dermawan besar”

namanya dipahat emas, tapi orang miskin tak bisa membaca kemewahan

AC menyala, sajadah harum seperti hotel

tapi bau lapar tak bisa diusir dari saf belakang

anak-anak kecil di luar pagar bermain dengan sepatunya yang bolong,

mereka menunggu ibunya selesai salat—bukan untuk berdoa

—tapi untuk sisa kurma dari kotak amal.

di rak buku, kitab-kitab tebal tersusun rapuh,

berdebu oleh waktu,

sementara di kepala jamaah

hanya hafal potongan ayat yang cocok untuk ceramah bisnis.

langit-langit masjid itu tinggi,

tapi tak cukup tinggi

untuk menampung jeritan buruh

yang tak sempat bersujud.

28 Juni 2025

—

Baju Seragam untuk Siapa?

di meja kecil itu seorang ibu menyetrika seragam

dengan tangan gemetar, tapi bukan karena lelah—

karena tak ada lagi yang akan memakainya

anaknya sudah pergi dengan wajah yang belum sempat dewasa,

pergi di antara peluru dan teriakan yang dikira teror

di lemari masih tersimpan topi sekolah dan buku tulis yang hanya terisi satu halaman:

gambar matahari dan rumah dengan dua jendela

di kelas, bangkunya kosong tapi gurunya tetap absen,

mungkin berharap arwahnya masih hadir di tengah ujian

ibunya menjahit nama pada saku baju itu,

dengan benang luka dan jarum kehilangan

di luar rumah, orang-orang bicara tentang stabilitas,

tentang keamanan, tentang negara hukum

tapi ibu itu hanya ingin tahu:

kenapa anaknya harus mati karena bertanya?

28 Juni 2025

—

Aku Menyamar Jadi Sunyi

aku menyamar jadi sunyi karena bicara tak lagi aman,

karena kata-kata bisa dikriminalisasi dan bisikan bisa jadi laporan

aku menyelinap ke lorong tempat suara rakyat dikecilkan,

diredam mikrofon, ditutupi musik dan iklan

aku bersembunyi di balik spanduk yang robek oleh hujan,

di bawah baliho tokoh yang menjanjikan perubahan tapi lupa alamat rakyat

aku menyamar jadi sunyi karena ribuan orang telah hilang

hanya karena berteriak dengan kalimat yang terlalu jujur

di sekolah, guru mengajarkan diam sebagai bentuk kepatuhan, bukan kebijaksanaan

di televisi, suara-suara diseleksi, hanya yang lucu, yang dramatis, atau yang bisa dijual

aku menyamar jadi sunyi karena suara rakyat sudah terlalu lelah mendaki gedung wakilnya sendiri

aku bukan pemberontak aku hanya suara yang dibungkam sebelum tumbuh

aku bukan penyusup aku adalah gema dari kata yang tak sempat lahir

dan jika suatu hari kalian mendengar sunyi menangis

di lorong-lorong itulah aku—yang pernah kalian bisukan.

28 Juni 2025

Penulis: Muhammad Farhan Azizi