Untuk Siapa Sejarah Ditulis?

“Sejarah ditulis oleh para pemenang.” Kalimat ini sering kita dengar, tapi seberapa benar dan adil ia merepresentasikan kenyataan?

Pertanyaan “untuk siapa sejarah ditulis?” bukan hanya soal arah pena dan kehendak narator, tapi tentang kekuasaan, memori kolektif, dan siapa yang layak dikenang atau dilupakan. Sejarah bukan sekadar catatan peristiwa lampau, melainkan produk konstruksi sosial-politik yang sarat kepentingan. Dalam dunia pascakolonial yang masih dirundung ketimpangan representasi, pertanyaan ini menjadi semakin mendesak.

Sejarah sebagai Representasi Kekuasaan

Sepanjang abad ke-20 hingga kini, banyak sejarawan dan ilmuwan sosial telah mengkritik dominasi narasi tunggal dalam historiografi. Michel Foucault, misalnya, menyatakan bahwa sejarah selalu memiliki relasi yang erat dengan kekuasaan. Pengetahuan sejarah tidak bebas nilai; ia ditulis, disebarkan, dan ditanamkan melalui institusi dominan seperti negara, sekolah, dan media massa.

Di Indonesia, kita bisa menyaksikan bagaimana sejarah “resmi” disusun ulang pasca peristiwa 1965. Dalam kurikulum pendidikan nasional selama Orde Baru, narasi tentang G30S/PKI disusun untuk membangun legitimasi rezim militer. Tokoh-tokoh tertentu dihilangkan atau didemonisasi, sementara sebagian lainnya dipuja secara berlebihan. Apa yang diajarkan bukan fakta semata, tapi “fakta yang dipilih” — yang sesuai dengan kebutuhan rezim untuk membangun citra dan stabilitas kekuasaan.

Dengan kata lain, sejarah tidak ditulis untuk masa lalu, melainkan untuk masa kini — dan untuk mereka yang sedang berkuasa.

Siapa yang Menulis, Siapa yang Tersisih?

Dalam teori historiografi kritis, seperti yang dikembangkan oleh E.H. Carr dalam What is History?, sejarah bukanlah kumpulan fakta objektif, melainkan interpretasi atas fakta. Bahkan keputusan tentang fakta mana yang dicatat dan mana yang diabaikan adalah sebuah tindakan politis.

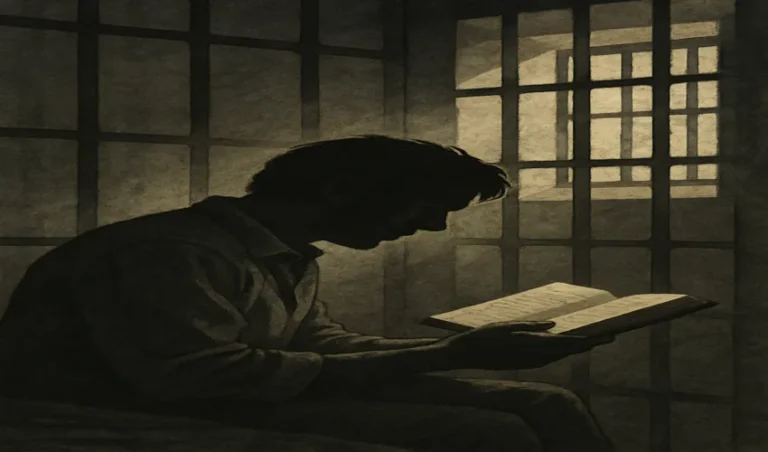

Maka, pertanyaan “untuk siapa sejarah ditulis?” adalah pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak untuk menentukan narasi. Jika sejarah hanya ditulis oleh elite penguasa, para jenderal, atau birokrat, maka suara rakyat kecil — petani, buruh, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya — akan tenggelam dalam arsip yang tak pernah dibuka.

Contoh klasik adalah sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Selama ratusan tahun, narasi kolonial ditulis dari perspektif para penjajah: tentang bagaimana mereka “membawa peradaban” dan “menertibkan kekacauan”. Nama-nama seperti Jan Pieterszoon Coen masih menghiasi buku sejarah, sementara suara korban-korbannya — pribumi yang dibantai di Banda, Ambon, atau Batavia — hanya menjadi catatan kaki atau bahkan tidak dicatat sama sekali.

Sejarah sebagai Alat Legitimasi dan Pembersihan Dosa

Sejarah juga sering menjadi alat untuk membersihkan dosa masa lalu. Dalam politik, ini disebut sebagai historical revisionism — upaya merevisi narasi sejarah bukan untuk kebenaran, tapi untuk kepentingan ideologis.

Contohnya terlihat dalam perdebatan seputar rekonsiliasi 1965 di Indonesia. Ada pihak-pihak yang ingin membuka kembali arsip-arsip pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI, sementara yang lain menolak, dengan alasan menjaga stabilitas nasional. Dalam kondisi seperti ini, sejarah menjadi medan konflik antara ingatan dan pengingkaran, antara trauma dan sensor negara.

Dari sini kita bisa belajar bahwa sejarah ditulis bukan untuk “yang kalah” — karena mereka sering kali tidak diberi kesempatan untuk menulis, tidak memiliki institusi, atau bahkan dihapuskan dari ruang hidup. Dalam konteks ini, sejarah bukan hanya ilmu, tapi juga medan politik memori.

Mengapa Kita Harus Mengkritisi Narasi Sejarah?

Mengkritisi sejarah bukan berarti menolak masa lalu, tapi mempertanyakan siapa yang punya wewenang atas kebenaran. Saat negara atau elite tertentu memonopoli narasi sejarah, maka kebenaran menjadi sepihak dan eksklusif. Hal ini berbahaya, karena akan menciptakan pemahaman sejarah yang timpang dan bias.

Itulah sebabnya muncul gerakan sejarah alternatif, seperti yang dilakukan oleh kelompok seperti Indonesian Institute for Social History (IISH), Yayasan Lontar, hingga proyek arsip digital seperti Ingatan Kolektif. Mereka mencoba merekam suara-suara dari pinggiran: cerita dari keluarga korban pembantaian, kisah perempuan di masa konflik, hingga narasi minoritas yang tak tercatat di buku pelajaran sekolah.

Sejarah tidak bisa hanya ditulis oleh “mereka yang punya pena”, tapi juga oleh mereka yang selama ini dibungkam. Karenanya, kita membutuhkan metode sejarah lisan, sastra testimoni, dan pendekatan interdisipliner agar bisa menangkap kompleksitas realitas masa lalu.

Sejarah untuk Kebenaran atau Kemenangan?

Menulis sejarah seharusnya bukan soal mengabadikan kemenangan, melainkan menegakkan kebenaran. Dalam laporan Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan pasca-apartheid, sejarah berperan penting sebagai ruang pengakuan luka kolektif. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuka lembaran baru secara jujur.

Begitu juga di Indonesia, kita butuh keberanian untuk menuliskan ulang sejarah dari berbagai perspektif — bukan hanya perspektif negara, militer, atau agama dominan. Kita harus membuka ruang untuk sejarah minoritas: sejarah buruh, sejarah perempuan, sejarah LGBT, sejarah Papua, sejarah Tionghoa, sejarah Dayak, dan lainnya. Bukan sekadar demi inklusi, tapi demi keadilan epistemik: agar pengetahuan tidak lagi dimonopoli oleh satu suara.

Pendidikan Sejarah: Mendidik Memori atau Mengatur Ingatan?

Dalam konteks pendidikan, sejarah sering kali tidak diajarkan untuk membebaskan pikiran, tetapi untuk menertibkan pikiran. Kurikulum sejarah menjadi instrumen ideologis untuk membentuk identitas nasional versi negara, bukan versi rakyat.

Padahal, seperti yang ditegaskan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, pendidikan harus menjadi proses dialogis yang memanusiakan, bukan memanipulasi. Jika sejarah diajarkan sebagai hafalan nama, tanggal, dan pertempuran — tanpa analisis, tanpa kritik, tanpa konteks — maka sejarah berubah menjadi dogma.

Untuk itu, pengajaran sejarah harus diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan kritis: Siapa yang menulis sejarah ini? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dilupakan? Bagaimana narasi ini bisa dikonstruksi secara berbeda?

Sejarah Harus Diperjuangkan

Sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi juga tentang siapa yang punya masa depan. Jika kita ingin masa depan yang adil, maka kita harus merebut sejarah dari tangan segelintir elit dan membukanya sebagai ruang bersama.

Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai strategi mendorong sejarah partisipatif. Komunitas dan warga harus didorong untuk menulis sejarah lokalnya sendiri. Banyak sejarah desa, komunitas adat, atau urban poor yang belum pernah ditulis, padahal mereka memiliki kekayaan memori yang luar biasa.

Lalu, digitalisasi arsip. Banyak dokumen sejarah yang masih tersimpan di lembaga-lembaga asing seperti Belanda. Pemerintah dan akademisi harus mendorong akses publik terhadap arsip ini. Kemudian membangun museum rakyat. Jangan hanya mengandalkan museum nasional. Museum rakyat yang merekam kehidupan sehari-hari, tragedi lokal, dan perjuangan komunitas justru lebih kuat membangun memori kolektif.

Terakhir, memberi ruang pada sejarah tandingan. Diskusi, pementasan seni, film dokumenter, hingga zine atau media alternatif bisa menjadi sarana untuk menyampaikan sejarah yang tak terdengar di ruang kelas.

Untuk Siapa, atau Bersama Siapa?

Pertanyaan “untuk siapa sejarah ditulis?” sebaiknya kita ubah menjadi “bersama siapa sejarah ditulis?”

Sejarah seharusnya menjadi milik bersama. Bukan untuk diperebutkan, tapi untuk dipelajari dan ditafsirkan secara kolektif. Bukan sebagai monumen kekuasaan, tapi sebagai cermin kemanusiaan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan bagaimana kita memaknainya — secara jujur, adil, dan manusiawi.

Maka, tugas kita bukan hanya membaca sejarah, tapi juga menuliskannya ulang. Bersama, dari bawah, untuk semua.

Referensi:

Carr, E.H. What is History? Penguin Books, 1961.

Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. Pantheon Books, 1980.

Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Continuum, 1970.

Indonesia untuk Kemanusiaan (IKOHI), arsip testimoni korban 65, www.ikohi.or.id

McGregor, Katharine. History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia’s Past. NUS Press, 2007.

Zurbuchen, Mary. “History, Memory, and the 1965 Mass Violence in Indonesia.” Journal of Asian Studies, Vol. 73, No. 3 (2014).