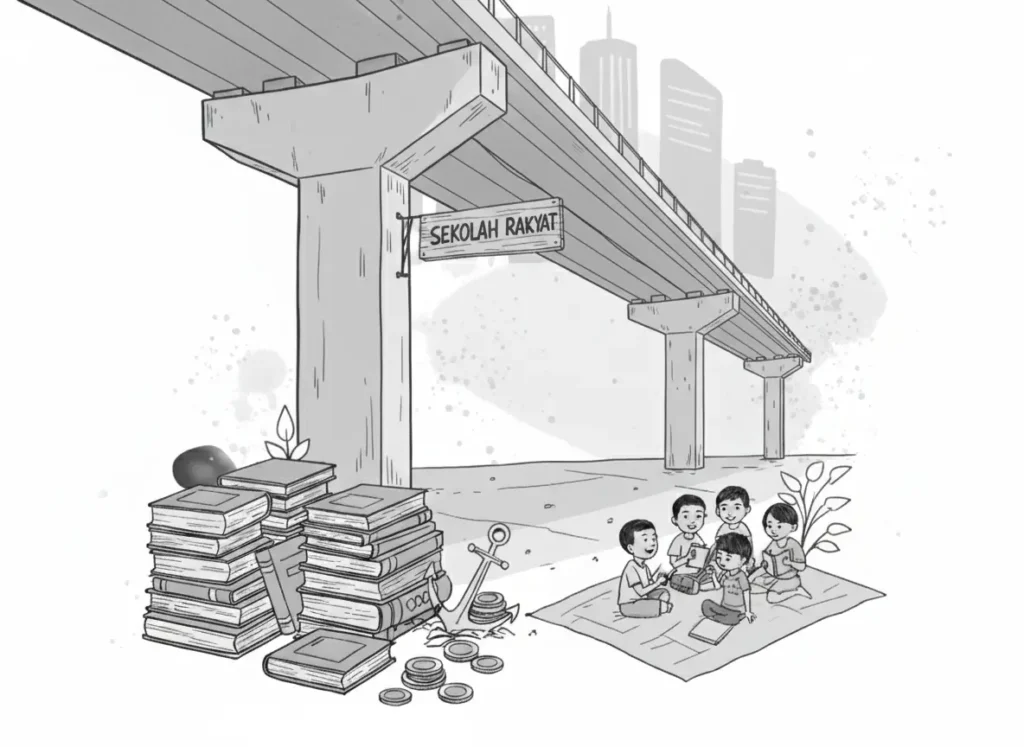

Sekolah Rakyat: Audit Nurani atas Anggaran Pendidikan dan Janji Konstitusi

Keberadaan “Sekolah Rakyat”—sebuah istilah kolektif untuk inisiatif pendidikan berbasis komunitas di lokasi-lokasi marjinal—sering kali disajikan sebagai narasi inspiratif tentang gotong royong dan kepahlawanan. Namun, jika dianalisis secara objektif, eksistensi masif mereka bukanlah cerita untuk dirayakan, melainkan sebuah indikator kegagalan sistemik dan anomali kebijakan yang paling nyata. Ia adalah audit nurani terhadap efektivitas belanja negara dan implementasi amanat konstitusi.

Paradoks Anggaran Triliunan Rupiah dan Realitas di Lapangan

Fakta utama yang harus menjadi titik awal analisis adalah alokasi anggaran pendidikan. Sesuai amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk APBN 2024, alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp 665 triliun. Angka ini merupakan alokasi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Secara nominal, jumlah ini seharusnya memiliki daya jangkau yang luar biasa untuk menjamin akses dan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara.

Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Susenas secara konsisten menunjukkan gambaran yang berbeda. Per tahun 2023, masih terdapat jutaan Anak Tidak Sekolah (ATS). Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) juga menunjukkan penurunan signifikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APK untuk jenjang SMP/sederajat berada di kisaran 90%, sementara untuk jenjang SMA/sederajat turun lebih jauh.

Kehadiran Sekolah Rakyat adalah manifestasi fisik dari kesenjangan antara alokasi anggaran dan realisasi di tingkat akar rumput. Mereka hadir dan bertahan di kantong-kantong di mana dana triliunan tersebut gagal meresap. Pertanyaan kritisnya bukan lagi pada jumlah anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi, ketepatan sasaran, dan kebocoran birokrasi yang menghambat dana tersebut untuk berfungsi sebagaimana mestinya.

Analisis Dinding Akses: Kegagalan Sistem Formal Menjangkau yang Paling Rentan

Sekolah Rakyat tidak lahir dari kekosongan, melainkan dari kekakuan sistem pendidikan formal yang secara de facto menciptakan dinding-dinding eksklusi bagi kelompok marjinal. Pertama, dinding administratif, yakni persyaratan administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), sering kali menjadi penghalang pertama dan paling absolut. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan bahwa meskipun cakupan kepemilikan akta kelahiran nasional tinggi, masih ada jutaan anak yang tidak memilikinya, terutama dari keluarga miskin, nomaden, atau yang tinggal di kawasan ilegal. Tanpa dokumen ini, sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menolak pendaftaran, secara efektif mengunci akses mereka ke pendidikan formal.

Kedua, dinding ekonomi terselubung. Meskipun program Wajib Belajar 12 Tahun dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengklaim pendidikan dasar dan menengah gratis, realitasnya berbeda. Biaya tidak langsung (hidden costs) seperti pembelian seragam dan atribut sekolah, buku LKS, transportasi, dan berbagai pungutan “sukarela” menjadi beban berat. Bagi keluarga dengan pendapatan harian di bawah Rp 50.000, biaya-biaya ini bersifat prohibitif. Program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) sering kali terkendala masalah data yang tidak akurat, birokrasi pencairan yang rumit, atau jumlahnya yang tidak mencukupi untuk menutup semua kebutuhan non-gratis tersebut.

Ketiga, dinding geografis dan sosial. Sekolah negeri sering kali tidak tersedia di kawasan-kawasan “non-resmi” seperti bantaran sungai, kolong jembatan layang, atau area pemulung. Anak-anak dari komunitas ini harus menempuh jarak yang tidak aman dan jauh untuk mencapai sekolah terdekat. Selain itu, stigma sosial terhadap anak jalanan atau anak dari keluarga pemulung dapat menciptakan lingkungan sekolah yang tidak ramah dan memicu angka putus sekolah.

Sekolah Rakyat beroperasi dengan meniadakan ketiga dinding ini. Mereka menerima anak tanpa syarat dokumen, tidak memungut biaya, dan hadir langsung di tengah komunitas mereka.

Kurikulum Realitas versus Kurikulum Formalitas

Sistem pendidikan nasional, bahkan dengan penerapan Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, beroperasi dalam kerangka capaian pembelajaran dan standar nasional yang seragam. Kerangka ini, meskipun penting untuk standardisasi mutu, sering kali tidak relevan dengan kebutuhan mendesak anak-anak di komunitas marjinal.

Inisiatif ini secara alamiah menerapkan pendidikan kontekstual dan keterampilan hidup (life skills). Materi yang diajarkan adalah calistung (baca, tulis, hitung) fungsional yang bisa langsung diterapkan: menghitung uang hasil kerja harian, membaca papan nama jalan agar tidak tersesat, atau menulis nama sendiri. Selain itu, mereka berfungsi sebagai ruang aman (safe space) yang memberikan dukungan psikososial, pendidikan karakter, dan nutrisi dasar—aspek-aspek yang sering kali lebih mendesak daripada menghafal nama-nama pahlawan atau rumus fisika.

Keberhasilan Sekolah Rakyat dalam mempertahankan minat belajar anak didiknya menunjukkan adanya relevancy gap (kesenjangan relevansi) dalam kurikulum formal. Sistem formal sering kali gagal menjawab pertanyaan fundamental dari seorang anak yang kelaparan: “Untuk apa saya belajar ini hari ini?” Sekolah Rakyat menjawabnya dengan memberikan keterampilan yang relevan untuk bertahan hidup esok hari, yang pada gilirannya membangun fondasi untuk pembelajaran yang lebih kompleks di masa depan.

Relawan sebagai Subsidi Moral: Menormalisasi Kegagalan Negara

Fenomena relawan pengajar yang datang dari berbagai latar belakang (mahasiswa, profesional, dll.) adalah pedang bermata dua. Ini menunjukkan modal sosial dan kepedulian warga yang tinggi.

Namun, ketergantungan sistemik pada kerelawanan untuk menyelenggarakan fungsi dasar negara (pendidikan) adalah sebuah anomali berbahaya. Para relawan ini secara esensial memberikan subsidi tenaga kerja dan moral untuk menutupi kelalaian pemerintah. Setiap jam yang mereka curahkan adalah bukti nyata dari lubang dalam jaring pengaman sosial yang seharusnya ditenun oleh negara melalui aparatur dan anggarannya.

Pemberitaan media yang terus-menerus membingkai para relawan ini sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” berisiko menciptakan kepuasan semu (complacency). Publik dibuat kagum pada tindakan heroik individual, sehingga lupa untuk menuntut pertanggungjawaban kolektif dan perbaikan sistemik dari pemerintah yang memegang mandat dan sumber daya.

Dari Apresiasi Menuju Aksi Sistemik

Sekolah Rakyat bukanlah solusi, melainkan simptom paling jelas dari penyakit kronis dalam sistem pendidikan kita. Mengapresiasi keberadaannya tanpa melakukan otokritik sistemik adalah sebuah kemunafikan.

Oleh karena itu, langkah ke depan bukanlah memperbanyak atau sekadar mendanai Sekolah Rakyat. Langkah yang benar adalah menggunakan eksistensi mereka sebagai data kualitatif dan peta masalah untuk melakukan reformasi fundamental.

Pertama, menghancurkan dinding akses dengan cara mendorong kebijakan afirmasi yang memungkinkan pendaftaran sekolah formal tanpa syarat administrasi kependudukan yang kaku, dengan integrasi data lintas kementerian (Pendidikan, Dalam Negeri, Sosial).

Kedua, menjamin pendidikan gratis seutuhnya dengan melakukan audit menyeluruh terhadap praktik pungutan liar di sekolah dan memastikan dana BOS serta KIP benar-benar mencakup seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dibutuhkan siswa dari keluarga miskin.

Ketiga, mendekatkan layanan pendidikan dengan membangun unit-unit sekolah kecil (filial) atau menyediakan layanan pendidikan bergerak di kantong-kantong marjinal yang tidak terjangkau sekolah formal.

Keempat, meningkatkan relevansi kurikulum, yakni dengan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel di sekolah-sekolah formal yang melayani komunitas rentan, dengan mengintegrasikan keterampilan hidup dan dukungan psikososial sebagai bagian inti dari proses belajar.

Tujuan akhir dari setiap kebijakan pendidikan yang berhasil seharusnya adalah membuat Sekolah Rakyat tidak lagi diperlukan. Keberhasilan sejati tercapai bukan saat kita memuji para pahlawan terpaksa ini, melainkan saat sistem telah berfungsi dengan baik sehingga tidak ada lagi anak yang membutuhkan kepahlawanan mereka untuk sekadar bisa membaca dan menulis.