Sastra: Nafas Estetik Pembentukan Karakter Bangsa

Kesungguhan bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan pendidikan karakter sejatinya merupakan ruh yang menghidupi cita-cita nasional, sekaligus nilai filosofis yang tak ternilai. Dalam pandangan saya, sastra adalah salah satu media paling tepat untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut. Jika kita mencermati perkembangan negara-negara maju, tampak jelas betapa mereka memiliki kesadaran kuat akan peran strategis sastra dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Penanaman nilai etik, estetik, dan kebudayaan sejak usia dini menjadi agenda utama yang tak bisa ditunda. Mengapa demikian? Karena pada fase inilah—yang dalam teori tabula rasa—anak diibaratkan sebagai kanvas putih yang belum tergambar. Lingkungan sekitar menjadi arus besar yang mengarahkan ke mana ia akan melangkah dan berlabuh dalam perjalanan hidupnya. Dalam konteks ini, orang tua berperan sebagai pengaruh terdekat dan paling besar, disusul oleh pergaulan serta kondisi sosial-lingkungan lainnya.

Tak berlebihan bila kita bercermin pada negara-negara yang telah lebih dahulu menempatkan sastra sebagai elemen penting pendidikan. Di Inggris, puisi-puisi Shakespeare dijadikan materi pengantar dalam pembelajaran anak-anak tingkat dasar. Sementara di Swedia, pemerintah secara konsisten mengusung spanduk-spanduk bertema kesusastraan di ruang-ruang publik. Di Asia, Malaysia dan Jepang bahkan mewajibkan pelajar membaca minimal 25 karya sastra selama masa pendidikan formal mereka.

Langkah-langkah tersebut adalah bentuk nyata dari keseriusan dalam membangun karakter. Dengan mengenalkan sastra sejak dini, anak-anak akan terlatih kepekaan jiwanya, terasah kelembutan nuraninya, serta terbuka imajinasinya—semua itu berperan penting dalam membentuk karakter luhur di kemudian hari.

Lantas, genre sastra seperti apa yang layak disajikan kepada anak-anak?

Saryono (2009) mengklasifikasikan dua genre sastra yang relevan dengan pembentukan karakter.

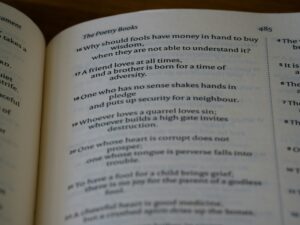

Pertama, Literer-Estetis. Genre ini mengandung unsur keindahan, kelembutan, kenikmatan batin, dan daya kagum yang hadir melalui elemen-elemen sastra seperti diksi, rima, alur, gaya bahasa, tema, dan amanat. Contoh nyatanya dapat ditemukan dalam karya Taufiq Ismail, Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit 1 (2008), sebuah himpunan puisi yang merentang dari tahun 1953 hingga 2008 dan disusun dengan sangat puitik.

Kedua, Religius-Sufistis-Profetis. Genre ini menyajikan pengalaman spiritual dan transendental. Mangunwijaya (1982) bahkan menyatakan bahwa sejatinya setiap karya sastra adalah karya religius, karena ia menjadi wadah untuk berpikir dan berdzikir. Dengan demikian, sastra bukan sekadar ekspresi estetik, tetapi juga medium penyampai gagasan luhur yang menyentuh jiwa.

Dalam konteks ini, kita mengenal tokoh-tokoh besar seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Amir Hamzah, Abdul Hadi WM, dan Danarto. Mereka bukan sekadar sastrawan, melainkan pengukir makna. Karya-karyanya tidak hanya berbicara tentang keindahan bahasa, tetapi juga menampilkan kedalaman intelektual dan emosional. Mereka menghadirkan realitas baru secara imajinatif dengan menyisipkan nilai-nilai etik dan moral dalam balutan sensibilitas berbahasa yang puitik—sebuah kesatuan yang utuh dan menginspirasi.

Sastra, pada hakikatnya, adalah ruang batin yang menyejukkan, oase spiritual bagi yang dahaga akan makna, serta cermin bening bagi nilai-nilai luhur kehidupan. Di tengah derasnya arus digitalisasi yang kian hari kian bising, dan informasi yang menggelegak seperti magma, sastra hadir sebagai penyeimbang. Ia mengajarkan kita untuk merenung, menyelami, dan memahami.

Sudah saatnya kita kembali menggali warisan Nusantara—tanah yang subur dengan nilai-nilai luhur yang diramu dalam seni, sastra, dan tradisi. Warisan ini membawa semangat akan keindahan, menjaga keseimbangan alam, serta mengasah kepekaan rasa: kemanusiaan, ketenteraman, dan penghayatan nilai-nilai hidup.

Dari kerangka pemikiran ini, sastra selayaknya ditempatkan sebagai literasi utama yang tidak boleh diabaikan. Sebab, darinya akan lahir generasi yang bukan hanya tajam nalar intelektualnya, tetapi juga dalam rasa dan asanya.

Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah menyisipkan pembelajaran sastra ke dalam sistem pendidikan formal. Implementasinya dapat dimulai dari beberapa strategi berikut:

Pertama, para pendidik harus memiliki kecakapan dalam memilih bahan ajar sastra. Tidak semua karya layak dijadikan materi pembelajaran. Hanya karya-karya yang elok secara estetika dan kaya nilai karakterlah yang layak diberikan kepada peserta didik—untuk membentuk manusia yang baik dalam dimensi akal, rasa, dan moralitas.

Kedua, pengelolaan pembelajaran sastra harus bersifat apresiatif dan partisipatif. Proses belajar tidak boleh hanya satu arah. Harus dihidupkan melalui aktivitas membaca, mendengarkan, berdiskusi, hingga mempresentasikan karya sastra sebagai sarana transformasi nilai-nilai luhur dalam kepribadian peserta didik.

Ketiga, menjadi keniscayaan bagi para sastrawan untuk terus menghadirkan karya yang matang dan relevan. Tidak hanya berkutat pada kisah asmara atau nostalgia, tetapi juga mampu merekam denyut kehidupan secara utuh. Hanya dengan cara itulah karya sastra akan menjadi bermakna—baik dari segi bentuk maupun isi.

Sejalan dengan ungkapan T.S. Eliot, penyair besar Eropa, “Mengukur kesastraan sebuah karya sastra ialah dengan menakar estetikanya, sedangkan menilai kebesarannya ialah dengan menyelami isinya.” Sebuah pernyataan puitik yang penuh makna.

Salam sastra!

Penulis: Abd. Shovy

Santri-Akademisi, Pengajar di PPK Alif Laam Miim Surabaya

Editor: Muhammad Farhan Azizi