Pondok Pesantren dan Akar Feodalisme

Akulturasi budaya dan agama telah melahirkan wajah unik dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia—yakni pondok pesantren. Lembaga ini bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan menjadi entitas sosial yang telah mengakar kuat dalam sejarah panjang bangsa, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dari masa ke masa, pesantren menjadi pusat transmisi nilai-nilai keislaman dan harapan masyarakat dalam melahirkan generasi santri yang religius, berakhlak, dan berilmu.

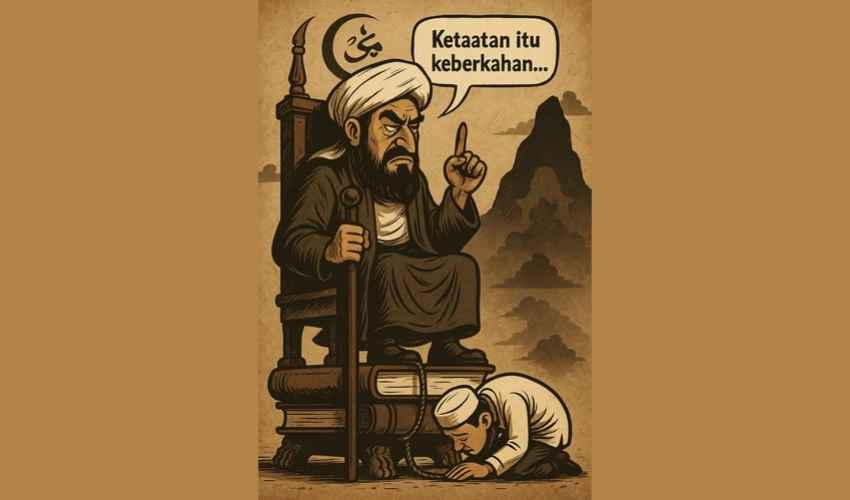

Namun, di balik citra ideal tersebut, ada realitas yang jarang disingkap. Sistem pendidikan pesantren yang konon berbasis spiritualitas, dalam praktiknya sering kali mewarisi budaya feodalisme yang kental. Struktur hierarkis antara kiai (atau ustadz) dan santri tak ubahnya sistem kasta yang menciptakan relasi kuasa yang timpang. Ketaatan mutlak dan penghormatan berlebih menjadi norma yang tak bisa diganggu gugat.

Relasi seperti ini sangat sejalan dengan kritik Paulo Freire, filsuf pendidikan asal Brasil, dalam konsep “pendidikan gaya bank”. Dalam model ini, guru (dalam konteks pesantren: kiai) diposisikan sebagai sosok superior yang “menabungkan” ilmu kepada murid yang dianggap pasif, inferior, dan tak memiliki otoritas berpikir. Dalam praktik keseharian pesantren, penghormatan terhadap kiai diterjemahkan dalam bentuk membungkuk berlebihan, menunduk dalam-dalam saat lewat di depannya, bahkan merasa berdosa hanya karena berani menatap wajahnya.

Inilah bentuk feodalisme spiritual yang diwariskan secara turun-temurun dalam sistem pendidikan tradisional tersebut.

Pengkultusan dan Pembunuhan Akal Sehat

Dalam kondisi semacam itu, santri tumbuh bukan hanya dalam bingkai keimanan, tapi juga dalam selubung ketakutan dan fanatisme. Posisi kiai bukan hanya sebagai guru, tetapi pelan-pelan menjadi figur yang didewakan. Santri diajarkan untuk menerima segala ucapan dan perintah sebagai kebenaran mutlak, tanpa ruang untuk bertanya, apalagi mengkritik. Konsekuensinya, proses pendidikan kehilangan daya humanisasi. Yang muncul bukan pribadi utuh yang beriman dan berpikir, melainkan individu yang teralienasi dari nalar dan keberanian berpikir kritis.

Fanatisme ini tak jarang membutakan. Seorang kiai bisa menjadi pemimpin spiritual yang disucikan, meski dalam praktiknya menyimpan kekeliruan, bahkan kekerasan. Santri pun dididik bukan hanya untuk patuh, tetapi juga untuk diam. Maka kekerasan pun dimaklumi. Salah satu contohnya adalah praktik ta’zir, yang secara harfiah berarti “memberikan pelajaran”. Dalam realitasnya, istilah ini kerap menjadi pembenaran atas kekerasan fisik dan verbal terhadap santri yang dianggap melanggar aturan pesantren.

Fenomena Gunung Es dan Kekerasan yang Dinormalisasi

Data dari Indonesia’s Education Watch Network (IPPI) menunjukkan, dari 573 kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang terdata, 20% di antaranya justru terjadi di lingkungan pondok pesantren. Ini bukan angka kecil, apalagi jika mengingat bahwa banyak kasus kekerasan di pesantren merupakan fenomena gunung es: lebih banyak yang tak terlihat, tak dilaporkan, dan akhirnya tak pernah ditangani.

Saya sendiri bukan pengamat dari luar. Tiga tahun saya habiskan di sebuah pesantren X di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya menyaksikan sendiri bagaimana santri diperlakukan seperti anak kecil yang tak punya suara. Kekerasan seringkali dilegitimasi dengan alasan “mendidik”, “menguatkan mental”, atau “mencari berkah”. Ketika santri dipukul, dimaki, atau dihukum secara tidak manusiawi, mereka diajarkan untuk menyikapinya sebagai takdir yang penuh hikmah, bukan ketidakadilan yang harus dilawan.

Ironisnya, para pelaku bukanlah “orang luar”, melainkan para ustadz dan kiai yang mestinya menjadi panutan. Mereka melanggengkan kekerasan, bukan karena tidak tahu bahwa itu salah, melainkan karena sistem nilai dalam pesantren sendiri telah membiarkannya tumbuh sebagai kebiasaan.

Antara Spiritualitas dan Kekuasaan

Dalam banyak kasus, kekuasaan kiai tidak hanya bersifat akademik atau spiritual, tapi juga sangat politis. Doktrin-doktrin agama yang diajarkan sering kali telah mengalami pemelintiran makna, agar sesuai dengan narasi yang diinginkan oleh penguasa dalam lingkungan itu. Spiritualitas berubah menjadi alat kontrol. Kiai bukan hanya pemimpin ruhani, tapi juga pemegang monopoli tafsir atas kebenaran.

Ini mengingatkan pada dominasi gereja di Eropa abad ke-5 Masehi, ketika spiritualitas dijadikan alat untuk membungkam nalar dan memberangus kebebasan berpikir. Dan bila kita jujur, sejarah yang sama sedang terulang—bukan di gereja, tapi di dalam lembaga pendidikan Islam yang selama ini kita banggakan.

Reformasi Pesantren: Jalan Panjang Pembebasan

Sudah saatnya pondok pesantren melakukan refleksi mendalam. Fanatisme bukan bagian dari ajaran Islam. Kultus individu bertentangan dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar. Kekerasan, dalam bentuk apa pun, tak bisa dibenarkan atas nama pendidikan atau agama.

Reformasi sistem pesantren bukan sekadar memperbaiki kurikulum atau menambahkan fasilitas. Yang paling utama adalah membongkar budaya feodal yang membelenggu relasi guru-murid. Santri harus diberi ruang untuk berpikir kritis, bertanya, dan bahkan—dalam batas etika—mengkritik gurunya. Inilah bentuk cinta ilmu yang sesungguhnya: ketika pencarian kebenaran didorong oleh keberanian berpikir, bukan rasa takut.

Kiai, Santri, dan Masa Depan Islam Indonesia

Jika pesantren ingin terus relevan dan dipercaya sebagai garda terdepan pendidikan Islam, maka ia harus berani berubah. Bukan dengan meninggalkan tradisi, tapi dengan memurnikan kembali nilai-nilai luhur Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan akal sehat.

Saya teringat kutipan yang kerap disandarkan pada Ibnu Sina:

“Bisnis paling menguntungkan adalah menjual agama kepada orang bodoh. Jika engkau ingin menguasai mereka, bungkuslah kejahatan dengan kemasan agama.”

Sebuah kutipan yang seharusnya menjadi peringatan, bukan pembenaran. Agar kita tak melahirkan generasi santri yang hanya tahu patuh, tapi miskin akal. Santri yang hanya tahu sujud, tapi lupa berdiri melawan ketidakadilan.

Catatan kritis dari dalam sistem

Penulis: Chairul Manek