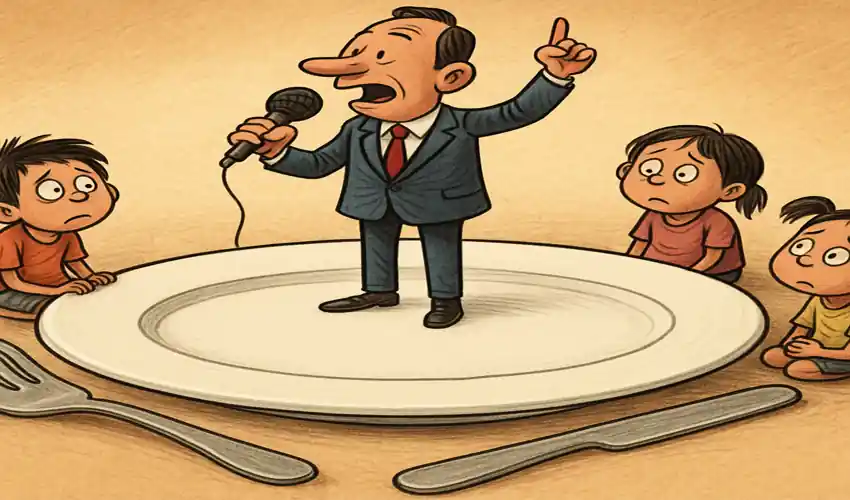

Piring Politik: Ketika Program Gizi Menjadi Alat Kekuasaan

Program makan siang bergizi yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu janji kampanye yang paling menonjol pada Pemilu 2024. Dengan ambisi besar untuk memberi makan bergizi kepada seluruh pelajar di Indonesia, program ini menjadi simbol tekad pemerintahan baru dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting. Namun, program ini juga memunculkan banyak pertanyaan kritis dari segi efektivitas, keadilan, kapasitas fiskal, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Esai ini akan mengulas dan mengkritisi program makan siang bergizi dengan pendekatan fundamental, menyentuh aspek politik, ekonomi, dan sosial dalam kerangka pembangunan nasional.

Di atas kertas, niat memberi makan siang kepada seluruh anak sekolah adalah langkah yang tampak progresif. Masalah gizi anak di Indonesia memang serius, dengan angka stunting yang masih tinggi di beberapa wilayah. Dalam konteks tersebut, intervensi negara dalam bentuk penyediaan makanan bergizi menjadi wajar dan bahkan mendesak. Namun, gagasan ini juga tidak dapat dipisahkan dari konteks politik di mana program dijanjikan. Saat janji makan siang dilontarkan, banyak pihak menilai bahwa program ini lebih sebagai alat kampanye daripada solusi sistemik.

Pertama, kita perlu melihat program ini dari segi tujuan pembangunan nasional. Memang benar bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dari pertumbuhan jangka panjang. Namun, upaya meningkatkan kualitas manusia tidak semata ditentukan oleh pemberian makanan gratis. Akar permasalahan gizi di Indonesia bukan sekadar soal kurangnya asupan makan siang di sekolah, melainkan juga pola makan keluarga, sanitasi, akses air bersih, pendidikan ibu, dan kemiskinan struktural. Jika program ini hanya menyasar makan siang tanpa membenahi aspek-aspek mendasar tersebut, dampaknya akan bersifat jangka pendek dan artifisial.

Kedua, dari sisi kebijakan publik, program ini menimbulkan masalah terkait prioritas anggaran. Pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk program ini. Angka tersebut sangat besar dan menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal negara. Di tengah defisit APBN dan utang publik yang terus meningkat, kebijakan semacam ini harus dikaji secara cermat. Apakah lebih bijak menggunakan dana sebesar itu untuk infrastruktur pendidikan, peningkatan kapasitas guru, atau perbaikan layanan kesehatan primer yang juga berdampak langsung pada kualitas generasi muda?

Dalam politik anggaran, alokasi dana besar pada satu program sering kali menyedot sumber daya dari sektor lain. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan yang semakin memperparah ketidakadilan struktural. Jika makan siang bergizi dimaknai sebagai “hadiah negara” kepada rakyat, maka logika pembangunan menjadi bersifat karitatif, bukan transformatif. Negara seharusnya tidak sekadar memberi bantuan, melainkan menciptakan sistem yang memberdayakan. Makan siang gratis berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan pembangunan dan politik elektoral.

Ketiga, secara administratif, pelaksanaan program makan siang gratis berskala nasional menuntut kesiapan logistik dan tata kelola yang sangat kompleks. Bayangkan jutaan anak dari Sabang sampai Merauke harus menerima makanan yang bergizi, layak konsumsi, dan tiba tepat waktu. Pemerintah harus membangun sistem distribusi yang andal, fasilitas dapur di sekolah, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Tanpa infrastruktur dan pengawasan yang memadai, program ini justru berisiko membuka ruang bagi korupsi, kolusi, dan inefisiensi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa program bantuan pemerintah di Indonesia sering kali menjadi ladang korupsi. Kasus-kasus penyelewengan dana bansos dan pengadaan barang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan birokrasi. Dalam konteks itu, program makan siang gratis berisiko menjadi celah baru bagi elite politik dan birokrat untuk memperkaya diri. Jika tidak ada reformasi tata kelola publik secara menyeluruh, maka program sebesar ini justru berpotensi menciptakan “feodalisme anggaran” yang menggandakan kekuasaan para aktor politik lokal.

Keempat, ada dimensi politik yang tidak bisa diabaikan. Program ini lahir dari kampanye pemilu dan sekarang menjadi bagian dari proyek politik penguasa. Artinya, program ini sarat dengan muatan simbolik kekuasaan. Dalam sejarah kebijakan populis di banyak negara, program semacam ini sering digunakan untuk membangun loyalitas politik rakyat. Dengan menjadikan negara sebagai penyedia langsung kebutuhan dasar, pemerintah bisa memperkuat cengkeraman terhadap masyarakat. Ini bukan lagi soal gizi anak, melainkan pembentukan relasi kuasa antara negara dan warga.

Politik bantuan sosial yang berbasis pada pemberian langsung dari negara kepada rakyat sering kali menciptakan ketergantungan. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan publik. Jika rakyat terus-menerus bergantung pada makanan dari negara, maka ruang partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan bisa tereduksi. Demokrasi yang sehat memerlukan rakyat yang berdaya, bukan yang hanya menerima. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa makan siang gratis bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal relasi kuasa.

Kelima, program ini harus dilihat dari perspektif keadilan sosial. Pemerintah berencana untuk menerapkan program ini secara universal, tidak hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah negara seharusnya memberikan bantuan kepada mereka yang tidak membutuhkannya? Universalitas dalam pemberian bantuan memang terlihat egaliter, tetapi dalam konteks keterbatasan anggaran, pendekatan ini justru tidak adil. Lebih adil jika bantuan difokuskan kepada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan.

Ketimpangan sosial di Indonesia masih sangat tinggi, dan itu seharusnya menjadi perhatian utama kebijakan sosial. Jika anggaran besar digunakan untuk memberi makan kepada anak-anak dari keluarga kaya yang sebenarnya mampu menyediakan makan siang sendiri, maka hal itu mencerminkan pemborosan sumber daya publik. Negara yang bijak adalah negara yang menggunakan sumber dayanya untuk melindungi yang paling lemah, bukan yang paling bersuara. Kebijakan sosial seharusnya berbasis kebutuhan, bukan popularitas.

Keenam, program makan siang gratis juga menyentuh aspek budaya dan otonomi keluarga. Dalam banyak komunitas di Indonesia, pemberian makan kepada anak merupakan tanggung jawab moral dan sosial keluarga. Ketika negara mengambil alih fungsi tersebut, muncul potensi tergerusnya nilai-nilai keluarga dan peran orang tua. Negara harus berhati-hati agar tidak menggantikan fungsi-fungsi domestik yang bersifat personal dan kultural. Apalagi Indonesia memiliki keragaman etnis dan budaya yang sangat luas, di mana cara orang tua mendidik dan memberi makan anak berbeda-beda.

Program ini juga bisa menimbulkan eksklusi sosial secara tidak langsung. Jika kualitas makanan berbeda antar sekolah atau antar daerah, maka perasaan ketidakadilan bisa tumbuh. Anak-anak bisa membandingkan isi makan siangnya dengan teman dari sekolah lain dan merasa tidak dihargai. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka semangat gotong royong dan persatuan justru terancam. Ironisnya, program yang diniatkan untuk menyatukan justru bisa menciptakan fragmentasi baru.

Ketujuh, jika ditinjau dari aspek ketahanan pangan nasional, program ini akan menambah beban pada sistem produksi dan distribusi pangan nasional. Kebutuhan bahan pokok akan meningkat tajam. Pemerintah harus memastikan bahwa program ini tidak mengganggu pasar, menimbulkan inflasi, atau membuat petani kecil tersingkir dari rantai pasok. Jika pengadaan pangan dilakukan secara terpusat dan dalam jumlah besar, maka aktor-aktor besar dengan modal kuat akan lebih diuntungkan. Petani kecil bisa kehilangan akses pasar dan akhirnya terpinggirkan.

Program makan siang bergizi yang diusung Presiden Prabowo memang lahir dari semangat perubahan. Namun, perubahan yang sejati membutuhkan arah yang jelas dan pondasi yang kuat. Jika tidak, kebijakan besar ini hanya akan menjadi “makan siang kekuasaan” yang menambah popularitas tetapi mengabaikan transformasi. Negara harus lebih dari sekadar penyedia makanan. Negara harus menjadi pengayom, pemberdaya, dan pelindung seluruh rakyatnya.

Dalam konteks itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap program ini sebelum diterapkan secara nasional. Pemerintah harus melakukan uji coba terbatas dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan pihak independen dalam evaluasi. Jangan sampai karena tergesa-gesa dan tekanan politik, program ini dijalankan tanpa kesiapan yang memadai. Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya anak yang menerima makanan, tetapi dari perbaikan nyata dalam status gizi, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Ukurannya adalah kualitas, bukan kuantitas.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa program ini berpotensi membantu banyak anak jika dijalankan dengan benar. Namun, justru karena itu, program ini harus dijaga dari kepentingan politik sempit. Jangan sampai makan siang berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Rakyat berhak mendapatkan kebijakan yang tulus, terukur, dan berkelanjutan. Makan siang seharusnya bukan ruang propaganda, tetapi ruang keadilan dan pembebasan.

Dalam sejarah bangsa, terlalu banyak program besar yang gagal karena tidak berbasis pada kebutuhan nyata rakyat. Program makan siang bergizi bisa menjadi pengecualian jika dikelola dengan hati-hati dan berbasis data. Namun, jika dijalankan hanya untuk menepati janji kampanye, maka program ini hanya akan menjadi catatan lain dalam daftar panjang kegagalan kebijakan populis. Makan siang adalah hak anak, bukan trofi politik.

Dengan demikian, kita harus kritis namun juga konstruktif. Program ini bisa dijalankan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Tetapi untuk itu, negara harus rendah hati untuk mendengar, terbuka terhadap evaluasi, dan siap untuk menyesuaikan arah. Jika tidak, makan siang yang bergizi akan berubah menjadi makan siang kekuasaan. Dan itu bukanlah cita-cita republik ini.