Perubahan Iklim dan Tanggung Jawab Kolektif Kita

Perubahan iklim tak lagi bisa dilihat sebagai ancaman di kejauhan. Ia telah menjadi bagian dari keseharian kita. Bukan hanya statistik yang berbicara, melainkan kenyataan yang kita alami bersama. Udara yang semakin panas, musim yang tak bisa lagi ditebak, curah hujan yang melampaui batas normal, hingga kejadian ekstrem seperti banjir dan kekeringan yang datang lebih sering dan lebih merusak dari sebelumnya.

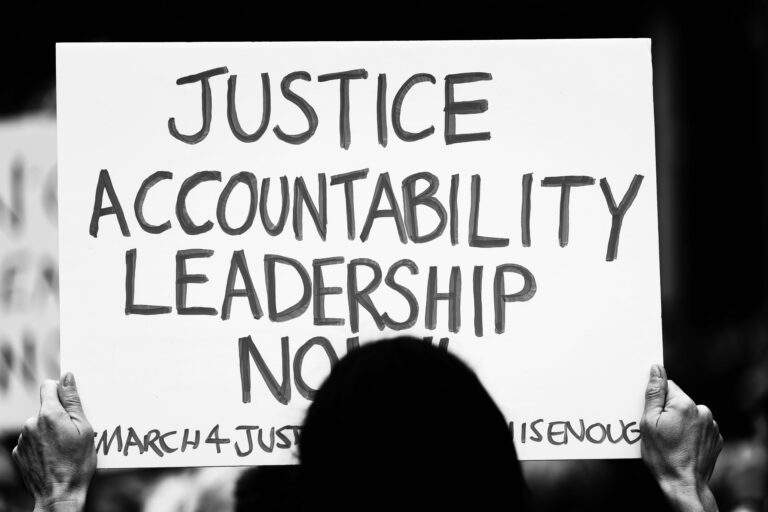

Perubahan iklim adalah gejala global, namun dampaknya sangat lokal. Di Indonesia, kita bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Petani mengeluhkan musim tanam yang kacau. Nelayan kesulitan menentukan waktu melaut. Warga pesisir mulai merasakan tanahnya tenggelam oleh laut. Dan di wilayah-wilayah rentan, perubahan ini bukan hanya soal gangguan iklim, tetapi ancaman terhadap penghidupan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan persoalan keadilan sosial, ekonomi, dan politik.

Ilmu pengetahuan telah menjelaskan secara rinci penyebab krisis ini. Aktivitas manusia selama lebih dari satu abad terakhir—terutama pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi masif—telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca secara drastis. Efek rumah kaca yang tadinya menjaga kestabilan suhu bumi kini berubah menjadi perangkap panas yang mempercepat pemanasan global. Ini bukan kesalahan satu bangsa atau satu generasi, tetapi akumulasi kesalahan kolektif dari sistem produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan.

Indonesia berada dalam posisi yang unik dan krusial dalam isu ini. Kita memiliki hutan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kedua aset ini seharusnya menjadi bagian dari solusi global. Namun pada kenyataannya, laju deforestasi, kebakaran hutan, serta eksploitasi sumber daya alam terus terjadi. Dengan narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kita terlalu sering membenarkan praktik-praktik yang justru memperburuk krisis iklim. Maka muncul pertanyaan penting: apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi, atau tetap nyaman sebagai bagian dari masalah?

Komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi dan mencapai netral karbon dalam beberapa dekade ke depan memang patut diapresiasi. Namun komitmen tanpa aksi hanyalah retorika. Yang kita perlukan adalah konsistensi dalam kebijakan, penegakan hukum lingkungan yang tegas, serta pelibatan masyarakat dalam setiap lapis keputusan. Perubahan iklim tidak bisa dihadapi dengan pendekatan teknokratis semata. Ia memerlukan perubahan cara berpikir, cara hidup, dan cara kita memaknai relasi manusia dengan alam.

Di sinilah peran masyarakat sipil, termasuk media dan ruang berpikir seperti Balaipikir, menjadi sangat penting. Sebab pada dasarnya, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran. Dari pemahaman yang mendalam tentang krisis yang sedang kita hadapi, hingga kemauan untuk mengubah perilaku, baik sebagai individu maupun sebagai kolektif. Kita tidak bisa mengandalkan segelintir elite atau lembaga besar untuk menyelamatkan bumi. Justru kekuatan perubahan itu terletak pada gerakan kecil yang menyebar luas—di rumah, sekolah, komunitas, dan ruang-ruang digital yang mempertemukan gagasan.

Perubahan iklim adalah tantangan kompleks, tetapi juga peluang besar. Ia membuka ruang bagi kita untuk menata ulang prioritas, mengevaluasi sistem ekonomi yang eksploitatif, dan membangun ulang relasi manusia-alam yang lebih etis. Dalam banyak hal, perubahan iklim memaksa kita untuk kembali ke pertanyaan paling mendasar: untuk apa kita membangun, dan kepada siapa kita bertanggung jawab?

Kita tidak bisa bicara tentang pembangunan tanpa membicarakan keberlanjutan. Tidak bisa berbicara tentang kemajuan tanpa mempertimbangkan kerusakan yang ditinggalkan. Dan tidak bisa bicara tentang masa depan tanpa menghadapi kenyataan masa kini. Jika pembangunan selama ini mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak generasi mendatang, maka perubahan iklim adalah alarm yang paling keras bahwa kita telah melampaui batas.

Kesadaran ekologis bukan sekadar pilihan gaya hidup, tapi panggilan moral. Ia tidak lahir dari ketakutan semata, tapi dari pengertian yang mendalam bahwa keberlangsungan hidup kita—dan anak cucu kita—bergantung pada bagaimana kita memperlakukan bumi hari ini. Perubahan iklim menuntut kita untuk memperluas cakrawala etika: dari antarmanusia ke antargenerasi, dari lokal ke global, dari sekarang ke masa depan.

Dalam konteks ini, pendidikan dan budaya berpikir kritis menjadi fondasi penting. Tidak cukup sekadar mengetahui bahwa iklim sedang berubah. Kita harus memahami bagaimana dan mengapa ia berubah, siapa yang paling terdampak, dan apa yang bisa dilakukan secara nyata. Pendidikan tentang perubahan iklim perlu masuk ke ruang kelas, ke media, ke diskusi warga, bahkan ke dalam kebijakan publik yang inklusif dan transparan. Literasi iklim bukan lagi isu akademik—ia adalah kebutuhan hidup.

Di sisi lain, perubahan iklim juga menghadirkan tantangan politik. Ia menuntut keberanian untuk melawan kepentingan jangka pendek yang merusak, dan menggantinya dengan visi jangka panjang yang berkeadilan. Ini bukan tugas yang ringan. Tetapi sejarah selalu mencatat bahwa perubahan besar lahir dari keberanian untuk melawan arus dominan, dan menanam benih harapan meski tanah terasa tandus.

Bagi banyak komunitas di Indonesia, adaptasi terhadap perubahan iklim bukanlah konsep asing. Mereka telah hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun, membangun kearifan lokal yang tahan uji waktu. Namun modernisasi sering kali meminggirkan pengetahuan ini, menggantinya dengan sistem yang seragam dan terlepas dari konteks lokal. Maka menjadi penting untuk menggali dan menghidupkan kembali pengetahuan tradisional sebagai bagian dari solusi modern.

Media seperti Balai Pikir memiliki peran strategis dalam menyuarakan ini semua. Bukan sekadar menjadi pengulang informasi, tapi menjadi penggugah kesadaran. Menjadi ruang di mana gagasan dikembangkan, keraguan dipertanyakan, dan harapan didefinisikan ulang. Dalam dunia yang penuh disinformasi, media berpikir kritis adalah benteng terakhir dari akal sehat dan empati kolektif.

Perubahan iklim tidak akan berhenti hanya karena kita mengabaikannya. Ia akan terus melaju, dengan atau tanpa kesediaan kita untuk berubah. Maka, pertanyaan paling penting hari ini bukanlah apakah kita siap menghadapi perubahan iklim, tapi apakah kita bersedia mengubah cara kita hidup. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya soal bumi—ini soal manusia. Tentang bagaimana kita hidup, mencintai, dan mewariskan.

Bumi tidak sedang menunggu kesiapan kita. Ia terus berubah. Dan tugas kita bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tapi menyelamatkan diri kita sendiri dari kelalaian yang terlalu panjang. Karena setiap tindakan kecil, setiap keputusan sadar, dan setiap suara yang jujur, akan menjadi bagian dari gerakan besar untuk masa depan yang layak dihuni.