Pelajaran dari Brasil untuk Indonesia: Memahami Politik Pekerja Gig dan Tantangan Masa Depan

Pada awal April, ribuan kurir di Brasil menggelar aksi serentak di setidaknya 60 kota. Mereka menuntut upah yang layak dan kondisi kerja yang lebih manusiawi. Kota-kota besar seperti São Paulo merasakan penurunan tajam dalam pengiriman barang hari itu. Meskipun perusahaan belum menanggapi tuntutan mereka, aksi tersebut menandai langkah penting dalam proses pengorganisasian nasional pekerja gig—proses yang mulai menguat sejak 2020.

Fenomena ini menjadi fokus tulisan Rodrigo Nunes berjudul “A lesson from Brazil – where gig workers have rallied against the right” yang diterbitkan di The Guardian. Dalam artikelnya, Nunes bukan hanya menggambarkan dinamika politik pekerja gig Brasil, tetapi juga mengurai latar sejarah, faktor ekonomi, dan tantangan ideologis yang membentuk sikap mereka. Jika kita melihat lebih dekat, banyak pelajaran dari Brasil yang relevan untuk Indonesia—negara yang juga mengalami ledakan jumlah pekerja berbasis platform dalam beberapa tahun terakhir.

Ledakan Pekerja Gig: Brasil dan Indonesia

Antara 2016–2021, jumlah orang yang bekerja di aplikasi pengiriman barang di Brasil meningkat hampir 980%. Kini, sekitar 1,4 juta orang bekerja sebagai pengemudi pengiriman atau pengangkut penumpang. Lonjakan ini terjadi di tengah krisis ekonomi, politik, dan sosial: resesi pasca-2008 baru terasa, pemerintahan kiri Partai Buruh runtuh, dan kebijakan penghematan serta reformasi pasar kerja diberlakukan.

Indonesia memiliki cerita yang tak jauh berbeda. Pandemi COVID-19 mempercepat ekspansi platform ojek online, pengiriman makanan, dan jasa kurir. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan berbagai riset tenaga kerja, jutaan orang kini menggantungkan hidup pada platform digital, dengan fleksibilitas sebagai daya tarik utama, namun tanpa jaminan pendapatan atau perlindungan sosial yang memadai.

Kedua negara sama-sama menghadapi realitas baru: segmen besar angkatan kerja yang berada di luar model hubungan kerja tradisional. Mereka tidak memiliki kontrak tetap, sering bekerja lebih dari jam kerja formal, dan seluruh risiko (dari biaya operasional hingga kecelakaan) ditanggung sendiri.

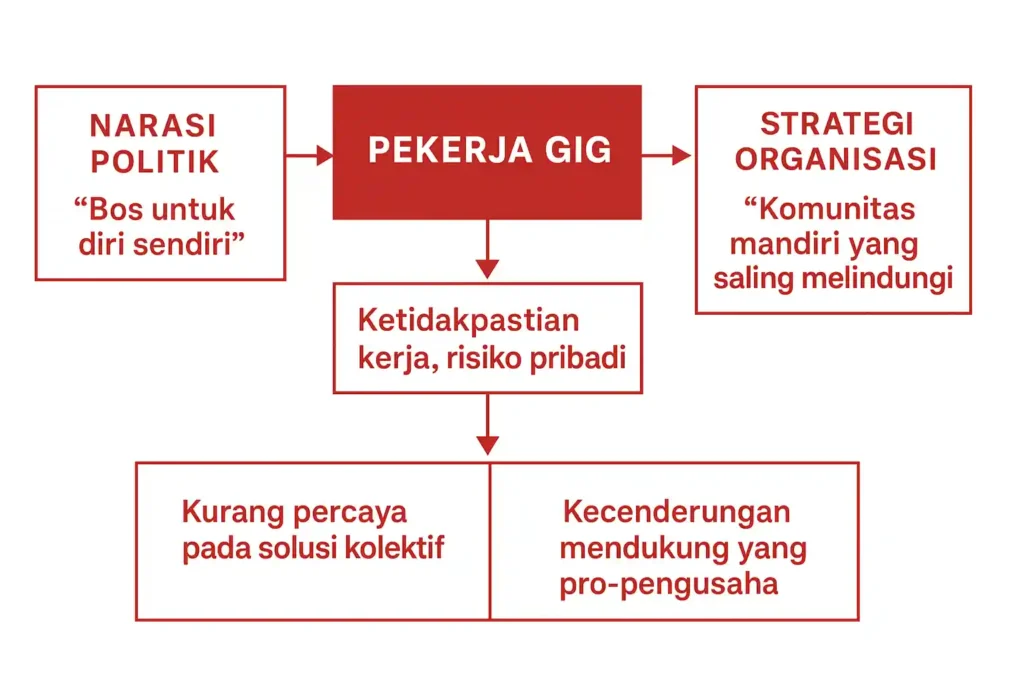

Neoliberalisme dari Bawah: Identitas sebagai “Bos”

Salah satu konsep penting yang diperkenalkan Nunes adalah neoliberalisme dari bawah—sebuah kondisi ketika nilai dan logika pasar diinternalisasi oleh individu hingga membentuk cara pandang mereka terhadap diri sendiri dan dunia. Dalam kasus pekerja gig Brasil, banyak yang memandang diri bukan sebagai buruh yang tereksploitasi, melainkan sebagai “pengusaha mandiri” yang mengatur nasibnya sendiri.

Dampaknya besar. Pandangan ini membuat sebagian dari mereka skeptis terhadap serikat pekerja, partai politik buruh, atau kebijakan negara yang dianggap membatasi kebebasan mereka. Bahkan, narasi pro-pengusaha dan anti-regulasi dari tokoh sayap kanan populis seperti Jair Bolsonaro bisa terdengar meyakinkan bagi sebagian pekerja gig, meski secara material mereka hidup dalam ketidakpastian.

Situasi ini punya kemiripan di Indonesia. Banyak pengemudi ojek online bangga dengan kebebasan mengatur jam kerja, meskipun sering kali berarti bekerja 10–12 jam per hari untuk mengejar insentif. Narasi “jadi bos untuk diri sendiri” menjadi bagian dari pemasaran platform, diperkuat oleh konten media sosial dan seminar motivasi yang menekankan kerja keras individu sebagai kunci sukses. Sama seperti di Brasil, hal ini menciptakan jarak psikologis dengan gagasan solidaritas kolektif.

Kontradiksi di Lapangan: Antara Otonomi dan Perlindungan

Nunes mencatat bahwa meskipun banyak pekerja gig menolak label “buruh”, survei menunjukkan mayoritas mereka tetap menginginkan kontrak formal—terutama di kelompok berpendapatan rendah. Ini adalah kontradiksi yang sering dihadapi gerakan pekerja: bagaimana menawarkan perlindungan tanpa menghapus fleksibilitas yang dihargai para pekerja gig?

Di Indonesia, isu ini juga muncul dalam diskusi kebijakan. Usulan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial berbasis iuran atau mengatur tarif minimum sering menimbulkan perdebatan: sebagian pekerja khawatir perubahan aturan akan mengurangi insentif atau fleksibilitas, sementara yang lain menuntut batas bawah pendapatan dan jaminan kesehatan.

Arena Politik: Dari Jalan Raya ke Media Sosial

Artikel Nunes menyoroti kontestasi politik di São Paulo antara Guilherme Boulos dari Gerakan Pekerja Tunawisma (MTST) dan Pablo Marçal, pelatih internet yang menjual mimpi kewirausahaan. Pertarungan ini menggambarkan perebutan hati kelas pekerja gig urban. Boulos menawarkan fasilitas publik bagi kurir, sementara Marçal menjanjikan kebebasan berbisnis. Meski Boulos menang atas Marçal, ia kalah dari petahana yang didukung Bolsonaro.

Pelajaran bagi Indonesia: pekerja gig adalah segmen pemilih yang besar dan cair, namun pendekatan politik kepada mereka tidak bisa sekadar ideologis. Bahasa yang digunakan harus menyentuh realitas sehari-hari mereka—waktu kerja panjang, risiko di jalan, biaya perawatan kendaraan, dan ketidakpastian pendapatan.

Inovasi Organisasi: Koperasi dan Platform Alternatif

Salah satu sisi optimis dari cerita Brasil adalah munculnya inisiatif koperasi milik pekerja. Beberapa, seperti Liga Coop dan Señoritas Courier, berhasil bertahan dan berkembang. Model ini memberi pekerja kendali atas tarif, data, dan kebijakan kerja mereka sendiri.

Indonesia sudah memiliki embrio serupa. Beberapa komunitas pengemudi membentuk koperasi untuk mengelola bengkel, pembelian BBM bersama, atau layanan keuangan mikro. Namun, inisiatif ini masih sporadis dan belum mencapai skala besar. Jika pelajaran Brasil diterapkan, pemerintah dan LSM bisa memberi dukungan teknis, modal awal, dan pelatihan manajemen agar koperasi digital dapat bersaing dengan platform besar.

Media Sosial: Dari Basis Lawan Menjadi Arena Perebutan

Nunes mengakhiri artikelnya dengan kisah Life Beyond Work, kampanye daring yang menuntut pengurangan minggu kerja menjadi 36 jam. Kampanye ini menjadi viral, mengumpulkan jutaan tanda tangan, dan berhasil mendorong rancangan undang-undang ke parlemen. Menariknya, keberhasilan ini terjadi di platform media sosial yang selama bertahun-tahun lebih banyak menguntungkan narasi sayap kanan.

Bagi Indonesia, ini adalah pengingat penting: media sosial bukan hanya alat promosi produk atau hiburan, tetapi juga arena politik ide. Dengan strategi kreatif, isu-isu ketenagakerjaan bisa menjadi topik yang populer dan membentuk opini publik, bahkan di kalangan yang awalnya skeptis terhadap gerakan kolektif.

Rekomendasi untuk Indonesia

Berdasarkan pelajaran dari Brasil, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat posisi pekerja gig di Indonesia:

- Bangun narasi baru

Menggeser persepsi dari sekadar “bos bagi diri sendiri” menjadi “komunitas mandiri yang saling melindungi” dapat membuka ruang bagi solidaritas tanpa menghilangkan otonomi. - Dukung koperasi digital

Pemerintah, universitas, dan LSM dapat menyediakan infrastruktur teknologi, pelatihan, dan akses modal bagi platform milik pekerja. - Perlindungan sosial adaptif

Skema jaminan kesehatan, kecelakaan, dan pensiun yang fleksibel sesuai jam kerja atau jumlah pesanan dapat menjadi kompromi antara kebebasan dan keamanan. - Pemanfaatan media sosial

Kampanye kreatif yang memadukan humor, data, dan kisah nyata pekerja gig dapat menembus audiens luas dan membentuk opini publik. - Ruang partisipasi kebijakan

Libatkan perwakilan pekerja gig dalam perumusan regulasi transportasi online, tarif, dan perlindungan sosial.

Penutup: Dari Brasil ke Indonesia

Artikel Rodrigo Nunes memberi gambaran bahwa pekerja gig bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga medan perebutan ideologi. Mereka bisa menjadi basis dukungan bagi kebijakan yang pro-pengusaha atau pro-buruh, tergantung siapa yang berhasil membangun narasi dan menawarkan solusi konkret.

Brasil menunjukkan bahwa meskipun neoliberalisme dari bawah kuat mencengkeram, tetap ada ruang untuk membangun gerakan yang adil dan inklusif. Di Indonesia, kuncinya adalah menggabungkan inovasi organisasi, strategi komunikasi yang cerdas, dan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan pekerja gig.

Jika ini bisa dilakukan, bukan tidak mungkin kita akan melihat transformasi pekerja gig dari sekadar roda penggerak ekonomi platform menjadi kekuatan sosial yang mampu mempengaruhi arah kebijakan negara.