Paradoks Hari Pendidikan Nasional dan Kebijakan Guru Studio

Pada 2 Mei 2025, aula sederhana SDN 05 Cimahpar, Bogor, tiba‑tiba berubah bak panggung sandiwara nasional. Layar LED empat meter terpajang di dinding, memancarkan sorot lampu studio yang memukau. Presiden Prabowo Subianto, mengenakan batik cokelat tua, berdiri di hadapan ratusan siswa yang berbaris rapi. Dengan suara lantang, ia mengumumkan satu program baru: mengumpulkan ratusan “guru terbaik” di satu studio terpusat untuk mengajar seluruh sekolah di Indonesia melalui siaran langsung televisi. “Sasaran saya, pertengahan 2026 semua sekolah sudah punya layar,” katanya disambut tepuk tangan para pejabat dan kamera yang terus berklik (nasional.kompas.com).

Sehari itu, Hardiknas—peringatan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara—diabadikan lagi sebagai panggung retorika. Tema tahun ini, “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” (detik.com, antaranews.com), seolah belum selesai digeluti, tetapi pemerintah buru‑buru membubuhi kebijakan bernama Guru Studio. Di permukaan, gagasan ini tampak memesona: digitalisasi, pemerataan, guru bintang layar kaca. Namun, di balik gemerlap panggung, menganga paradoks yang menahun—ketimpangan infrastruktur, kesejahteraan pendidik, dan jurang kualitas antardaerah.

Merayakan Hardiknas di Tengah Krisis Lama

Sejak 1959, Hardiknas dirayakan tiap 2 Mei dengan jargon berbeda saban pemerintahan. Tahun ini, pidato resmi Mendikdasmen menegaskan komitmen revitalisasi sarana, pembelajaran digital, dan peningkatan kesejahteraan guru (news.detik.com). Tetapi realitas memaparkan data yang kurang digubris panggung upacara:

-

18,7 persen ruang kelas dasar‑menengah masih rusak berat (BPS, 2024).

-

42 persen sekolah di kawasan 3T belum terhubung internet stabil (Kominfo, 2025).

-

Upah guru non‑ASN rata‑rata hanya 52 persen UMK kabupaten kota (FSGI, Maret 2025).

Perayaan bertema “partisipasi semesta” itu justru terjadi ketika partisipasi warga kerap sebatas menggalang donasi atap bocor atau kuota internet untuk guru honorer. Paradoks kian mengeras: flamboyan di podium, keropos di lapangan.

Guru Studio: Inovasi atau Ilusi?

Kebijakan Guru Studio—nama resmi belum tertuang dalam peraturan menteri—bermuara pada gagasan bahwa “guru-guru terbaik disatukan di studio agar kualitas pengajaran melesat secara merata” (nasional.kompas.com). Presiden membayangkan seorang guru fisika lulusan olimpiade internasional, mengajar Hukum Newton kepada jutaan siswa secara simultan. Sekolah hanya perlu menyalakan televisi dan memfasilitasi diskusi.

Model ini bukan barang baru. Pada 1960‑an, Inggris pernah meluncurkan Schools Television Service. Di Amerika Serikat, PBS menyiarkan kelas matematika jarak jauh sejak 1958. Indonesia sendiri sempat punya Televisi Edukasi (TVE) era 2004—sekarang terseok menyiarkan paket video belajar dengan rating di bawah 0,5 persen pemirsa.

Perbedaannya, Guru Studio digembar‑gemborkan di era koneksi 5G dan papan LED murah. Pemerintah menjanjikan distribusi 20 ribu panel TV 65 inci ke sekolah 3T dalam dua bulan pertama (nasional.kompas.com). Tetapi, 12.500 desa masih belum tersambung sinyal (nasional.kompas.com)—siapa menjamin siswa di pedalaman Yahukimo bisa menonton guru fisika bintang studio?

Dalam kebijakan ini penulis memandang ada lima hal yang bisa menjadi lubang:

-

Ketimpangan Bandwidth

Riset Balitbang Kominfo (2024) mencatat kecepatan unduh rata‑rata sekolah desa hanya 4,9 Mbps—terlampau kecil untuk streaming HD 1080p yang dianjurkan tim produksi Guru Studio. -

Komunikasi Satu Arah

Siaran linear membatasi interaksi. Tanpa mekanisme tanya‑jawab real‑time, guru kelas tetap memegang fungsi moderator—sementara ia bukan “guru terbaik” versi negara. -

Nasib Guru Lokal

Alih‑alih meningkatkan kompetensi, kebijakan ini dapat melemahkan otoritas guru setempat. “Siswa bisa saja lebih percaya guru layar daripada kita,” keluh Rukmini, guru IPA SMP di Nunukan, kepada Tempo pekan lalu. -

Biaya Produksi dan Lisensi

Produksi 180 jam tayang per semester memerlukan setidaknya Rp 225 miliar (estimasi Asosiasi TV Pendidikan), di luar gaji “guru bintang studio”. -

Evaluasi Pembelajaran

Ujian berbasis kanal daring rentan kecurangan di sekolah minim pengawasan. Kualitas hasil belajar masih harus diverifikasi guru lokal—yang sejak awal dikesampingkan.

Ketimpangan Digital: Dari Kota ke Kampu

Di Kabupaten Nduga, Papua, sinyal 3G baru menjangkau distrik Mumugu tahun lalu. Jaringan listrik mengandalkan genset komunal yang menyala empat jam saban malam. “Kalau siaran guru studio berlangsung pagi, kami tidak bisa menyalakan televisi,” ucap Kepala SD Negeri Kenyam, Lukas Gwijangge, lewat sambungan satelit.

Paradoks pun mencuat: program televisi pendidikan ditujukan untuk daerah yang bahkan belum punya listrik stabil. Guru di kota mungkin bosan ditandahadap webinar daring, sementara guru di pedalaman tertinggal setengah abad.

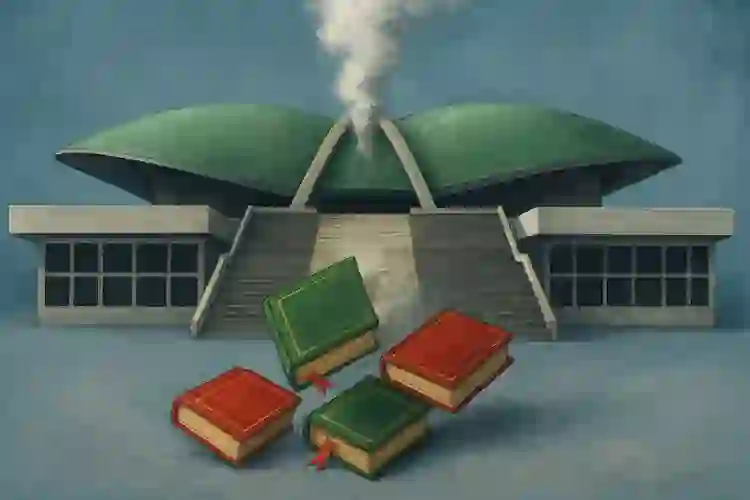

Hari Pendidikan Nasional: Retorika yang Berulang

Pidato Presiden pada Hardiknas menyinggung “pendidikan sebagai jalan kebangkitan bangsa” (setneg.go.id). Narasi serupa terdengar pada era Soekarno (1950‑an) hingga Jokowi (2020‑an). Namun, laporan Ombudsman (2024) mengungkap 54 persen aduan publik tentang pendidikan berkaitan dengan layanan dasar—bukan teknologi tinggi.

Tempo menelusuri arsip:

-

2008: Presiden SBY menjanjikan School Television Network—terhenti pada tahap pilot project di 47 sekolah.

-

2014: Menteri Anies Baswedan meluncurkan “Rumah Belajar” berbasis internet; delapan tahun berselang, kunjungannya tak pernah melampaui 2 juta pengguna bulanan.

-

2020: Program “Belajar dari Rumah” di TVRI menuai pujian singkat, lalu sepi iklan dan terpangkas anggaran.

Sejarah pendek menunjukkan, Indonesia gemar mengganti nama program, bukan memperbaiki fondasi: listrik, internet, perpustakaan, laboratorium sains.

Kacamata Guru dan Siswa

Di balik layar gemerlap Hardiknas, suara guru honorer SMK Muhammadiyah Tenggarong, Annisa Wulandari, terdengar getir:

“Kalau benar program ini jalan, gaji saya Rp 1,1 juta siapa yang urus? Murid saya masih pinjam HP buat kerja tugas. Lalu apa arti guru studio bagi kami?”

Sementara itu, Damar (16), siswa kelas XI di Kota Malang, justru antusias:

“Kalau guru keren mengajar di TV, kami jadi semangat. Tapi kalau tidak ada kuota, ya sama saja.”

Kontras itulah paradoks pendidikan: harapan dan kegamangan berjalan beriring.

Menimbang Efektivitas

| Indikator | Kondisi Saat Ini | Target Pemerintah 2026 | Catatan Tempo |

|---|---|---|---|

| Konektivitas sekolah 3T | 58 % terhubung internet >10 Mbps | 95 % | Jaringan listrik masih jadi pertautan utama |

| Infrastruktur layar TV >55” | 11 % | 100 % | Distribusi logistik di pulau terluar rawan molor |

| Ketersediaan “guru bintang” | Belum ada standar rekrutmen | 500 guru | Seleksi transparan? Beban kerja lama? |

| Sistem evaluasi daring nasional | Sebagian besar ujian luring | 80 % online tersinkron | Riskan bagi sekolah tanpa proktor terlatih |

Jalan Tengah: Studio Lokal & Peningkatan Kompetensi

Alih‑alih satu mega‑studio di Jakarta, sejumlah pakar merekomendasikan model hub‑and‑spoke:

-

Studio Lokal Kabupaten—memakai SMK multimedia untuk produksi konten kontekstual (bahasa daerah, kearifan lokal).

-

Pelatihan Guru Konten—mengubah guru lokal menjadi content creator terverifikasi, menambah kompetensi digital bukan menonton pasif.

-

Koordinasi Perguruan Tinggi—menyediakan mentorsip pedagogik jarak jauh, bukan sekadar siaran satu arah.

Konsep ini sejalan dengan rekomendasi PSPK tentang “pendidikan terbuka berbasis komunitas” (pspk.id) dan tidak menafikan semangat pemerataan.

Refleksi Ki Hajar di Era Layar

Di Taman Siswa, Yogyakarta, patung Ki Hajar Dewantara masih berdiri tegap di bawah rindang pohon manggis. Pesannya abadi: “Pemimpin itu harus menuntun, bukan menggiring.” Menuntun berarti berjalan berdampingan—bersama guru di kelas bambu sampai profesor di studio megah.

Jika Guru Studio sekadar menggiring—memaksa satu arah, menafikan konteks lokal, lupa pada kesejahteraan pendidik—ia akan menjadi pepesan kosong Hardiknas lain. Namun, bila betul‑betul menuntun—memperkuat kapasitas, menaikkan mutu, dan membuka partisipasi semesta—mungkin inilah momentum menjembatani paradoks lama.