Membaca: Jalan Sunyi Menuju Kebebasan

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” – Pramoedya Ananta Toer

Namun sebelum seseorang menulis, ia harus membaca.

Membaca bukan hanya kegiatan merangkai huruf menjadi makna, lebih dari itu: ia adalah laku kontemplatif, spiritual, bahkan revolusioner. Dari membaca, manusia mengenal diri, orang lain, dan dunia. Di tangan Pramoedya, membaca adalah bentuk perlawanan. Di benak Sapardi, membaca adalah cara mencintai yang paling halus. Di dalam diri Chairil, membaca menjadi senjata eksistensial untuk melawan absurditas dan ketakberartian hidup. Dan bagi Ayu Utami, membaca adalah cara menantang mitos dan membongkar tabu.

Membaca Sebagai Tindakan Politik

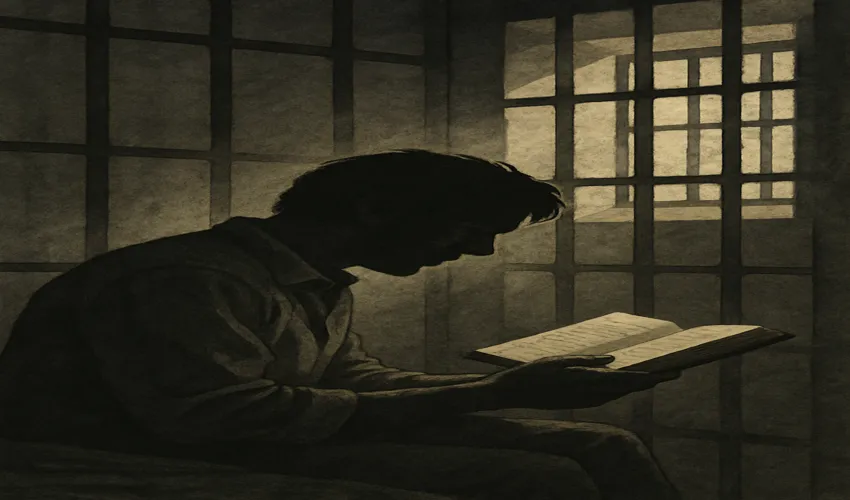

Pramoedya Ananta Toer—barangkali satu-satunya sastrawan Indonesia yang karya dan hidupnya dipenjara oleh kekuasaan—memahami membaca sebagai aktivitas politik. Ia bukan sekadar penyerap pengetahuan, tapi perengkuh kesadaran. Dalam surat-suratnya dari Pulau Buru, ia menulis bahwa buku adalah cahaya bagi narapidana yang dirampas hak-haknya. Membaca, bagi Pram, adalah bentuk pembangkangan.

Di tengah senapan dan pengawasan militer, ia tetap menulis dan menyusun kisah Bumi Manusia, yang berasal dari bacaan sejarah, roman, dan naskah kuno. Ia tidak bisa membaca buku cetakan; ia membaca ulang ingatannya. Apa artinya itu? Bahwa membaca bukan hanya soal teks, tetapi kesadaran. Bahwa tindakan membaca bisa terjadi bahkan di kepala, ketika ingatan dan kesadaran sejarah dirawat.

Pram percaya, bangsa yang tidak membaca adalah bangsa yang mudah dijajah—bukan hanya secara fisik, tapi mental. Kolonialisme terbesar adalah yang bekerja diam-diam, menjadikan rakyat tidak mampu membedakan kebenaran dan kepalsuan. Membaca, maka, adalah usaha membebaskan diri dari ilusi-ilusi kekuasaan. Dengan membaca, seseorang menjadi subjek, bukan objek sejarah.

Membaca Sebagai Cinta

Sapardi Djoko Damono memandang membaca dengan kelembutan. Dalam sajaknya yang terkenal, “Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,” kita bisa merasakan bahwa membaca juga adalah laku mencintai: pelan, hening, penuh dedikasi. Bagi Sapardi, puisi bukan alat agitasi, tetapi ruang batin tempat kita bisa memahami sesama dan merawat kemanusiaan.

Ketika kita membaca puisi, kita belajar menunda penghakiman, memeluk makna, dan menghargai ambiguitas. Bukankah hidup juga begitu? Membaca, dalam pengertian Sapardi, adalah kegiatan kontemplatif. Kita tidak melahap buku, tapi meresapinya. Kita membaca seperti kita mendengarkan seseorang yang kita cintai: dengan khusyuk.

Sapardi pernah berkata bahwa membaca adalah satu-satunya cara agar manusia tidak lekas tua. Maksudnya jelas: membaca menjaga kelenturan jiwa. Kita tidak menjadi cepat tua oleh waktu, tetapi oleh kekakuan berpikir. Orang yang tidak membaca perlahan akan mati dalam hidupnya, karena ia kehilangan kejutan dan kemungkinan.

Membaca Sebagai Pemberontakan

Chairil Anwar adalah contoh pembaca yang liar. Ia membaca Nietzsche, Rilke, dan penyair Prancis dalam terjemahan Belanda. Ia tidak berpendidikan formal tinggi, tetapi ia memiliki hasrat dan keberanian membaca segala yang diinginkannya. Bagi Chairil, membaca adalah perampasan pengetahuan: kita tidak menunggu diajari, kita merebut sendiri bacaan yang kita butuhkan.

Puisi-puisinya seperti “Aku” atau “Karawang-Bekasi” lahir dari intensitas membaca dan kegelisahan eksistensial. Ia mengubah bacaan menjadi teriakan. Dalam hidupnya yang singkat, ia menunjukkan bahwa membaca adalah jalan bagi seseorang untuk menjadi otentik. Ia menulis: “Aku ini binatang jalang / dari kumpulannya terbuang.”

Kita bisa membaca itu sebagai metafora dari seseorang yang membaca terlalu banyak, sehingga tidak cocok dengan masyarakat yang malas berpikir. Chairil membuktikan bahwa membaca bisa mengasingkan, tetapi juga menguatkan. Ia menganggap membaca adalah cara memperjuangkan eksistensinya di dunia yang mencoba menormalkan semua orang.

Membaca Sebagai Pembebasan Tubuh dan Pikiran

Ayu Utami, dalam Saman dan Larung, membawa narasi membaca ke wilayah tubuh dan seksualitas. Ia menantang mitos dan moral dominan yang selama ini membatasi perempuan. Ayu adalah contoh penulis yang membaca dunia dengan cara kritis dan radikal.

Bagi Ayu, membaca adalah juga membaca tubuh, sejarah tubuh, dan represi terhadapnya. Ketika ia menulis tentang pengalaman perempuan, ia sedang membaca konstruksi sosial yang membungkam perempuan. Dalam hal ini, membaca bukan hanya terhadap teks, tapi terhadap realitas.

Membaca, dalam tangan Ayu, menjadi tindakan pembebasan dari norma-norma patriarkal. Ia menulis karena ia telah membaca bagaimana teks-teks lama seringkali menyingkirkan suara perempuan. Dengan membaca ulang mitologi, sejarah, dan sastra klasik dari kacamata feminis, ia memberi ruang bagi suara yang selama ini dibungkam.

Membaca Sebagai Jalan Sunyi

Goenawan Mohamad, melalui esainya di Catatan Pinggir, selalu menunjukkan bahwa membaca adalah kegiatan tak terburu-buru. Ia menolak fanatisme, karena membaca yang baik akan mengajarkan skeptisisme, bukan dogma. Goenawan membaca dengan cara menyelidik, tak puas pada jawaban pertama.

Ia mengajarkan bahwa membaca adalah keterampilan untuk meragukan, bukan untuk menghafal. Dalam dunia yang gaduh dan penuh kebisingan, membaca adalah bentuk asketisme. Seperti para sufi yang menyepi demi Tuhan, pembaca menyepi demi makna. Dan makna, kata Goenawan, seringkali bukan pada teks itu sendiri, tetapi pada kekosongan di antara teks.

Dunia modern yang serba cepat tidak memberi tempat bagi pembaca sejati. Maka, membaca adalah juga bentuk perlawanan terhadap zaman. Membaca adalah jalan sunyi—tetapi justru di jalan sunyi itulah manusia menemukan dirinya.

Mengapa Membaca Menjadi Semakin Penting Hari Ini?

Hari ini kita hidup di zaman pascakebenaran (post-truth), di mana emosi lebih dipercaya ketimbang fakta, dan informasi melimpah tapi dangkal. Membaca menjadi kegiatan yang tidak hanya penting, tapi mendesak.

Membaca mengajarkan disiplin kognitif. Ia melatih konsentrasi, memperluas kosakata, dan memperdalam empati. Orang yang membaca memiliki jarak terhadap informasi. Ia tidak percaya begitu saja. Ia bertanya: siapa yang menulis ini? Dalam konteks apa? Untuk kepentingan siapa?

Tanpa membaca, kita hanya akan menjadi konsumen algoritma. Pikiran kita akan dikendalikan oleh apa yang sedang viral, bukan apa yang penting. Sementara membaca adalah kegiatan memilih. Kita memilih teks, memilih cara membaca, dan memilih makna. Ini adalah bentuk kedaulatan paling dasar.

Membaca dan Masa Depan Bangsa

Bangsa Indonesia, sebagaimana berkali-kali dikritik oleh para sastrawan, memiliki budaya lisan yang kuat tapi budaya membaca yang lemah. Di sekolah-sekolah, membaca dipaksa sebagai kewajiban, bukan kenikmatan. Buku dianggap beban, bukan sahabat.

Padahal, negara-negara maju dibentuk oleh tradisi membaca yang kuat. Revolusi Prancis, misalnya, tidak akan terjadi tanpa Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu—semuanya dibaca secara luas. Indonesia merdeka juga bukan karena senjata semata, tapi karena bacaan. Soekarno muda membaca Marx dan Hegel. Hatta membaca sejarah dan ekonomi. Tan Malaka membaca sampai ke jantung pemikiran Barat.

Apa jadinya masa depan bangsa jika hari ini anak-anak kita lebih akrab dengan TikTok daripada buku? Tentu, membaca bukan berarti menolak teknologi. Tetapi teknologi yang baik adalah yang memperkuat daya baca, bukan merusaknya. Kita butuh literasi digital, ya, tetapi lebih dari itu: kita butuh semangat membaca sebagai laku batin.

Menumbuhkan Minat Membaca: Bukan Sekadar Kampanye

Seruan untuk membaca seringkali berhenti pada slogan. Tapi membaca adalah kebiasaan yang harus dibentuk dengan teladan, ruang, dan waktu.

Orang tidak akan membaca jika tidak ada buku yang relevan. Maka, penerbitan dan perpustakaan harus diperkuat. Orang tidak akan membaca jika tidak ada waktu. Maka, budaya kerja dan pendidikan harus memberi ruang untuk membaca sebagai aktivitas penting. Orang tidak akan membaca jika tidak melihat orang lain membaca. Maka, orang tua, guru, dan pemimpin harus menjadi pembaca sejati, bukan hanya pengkhotbah literasi.

Membaca Sebagai Takdir Intelektual

Setiap orang bisa membaca, tapi tidak semua memilih untuk membaca. Membaca membutuhkan kesabaran, keberanian, dan rasa ingin tahu yang besar. Ia seperti berlayar ke samudra yang tak tentu ujungnya. Kadang menyesatkan, kadang mencerahkan. Tapi tanpa membaca, kita tak pernah berangkat.

Seorang pembaca sejati tahu bahwa membaca tidak menyelesaikan segalanya. Tetapi tanpa membaca, kita bahkan tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Maka membaca adalah takdir bagi siapa saja yang ingin hidup dengan sadar.

Kita bisa memilih menjadi manusia yang hanya mengikuti arus—atau menjadi manusia yang membaca arus, menafsirkan, lalu menentukan arah.

“Karena hanya dengan membaca, kita bisa melampaui nasib.”—Pramoedya Ananta Toer