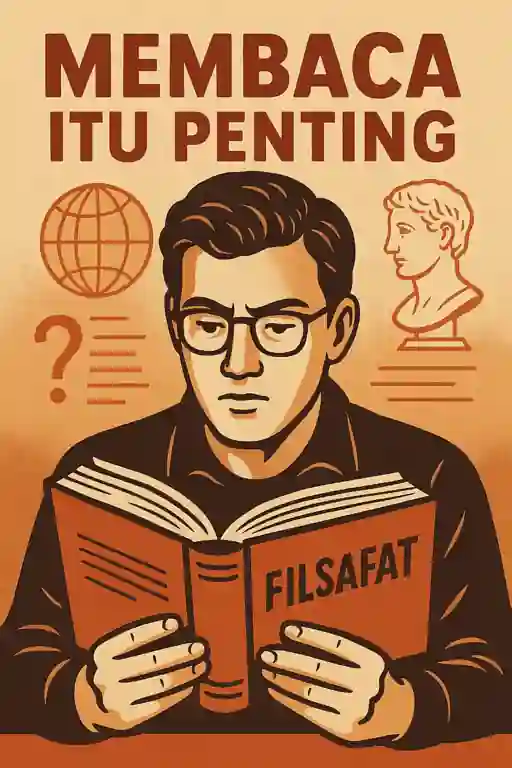

Membaca Itu Penting: Sebuah Tinjauan Filsafat dalam Konteks Isu Kekinian

Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, aktivitas membaca sering kali terpinggirkan oleh kecepatan arus informasi digital dan dominasi budaya visual. Kita hidup di era di mana video berdurasi 30 detik lebih menarik dibandingkan paragraf yang padat makna. Namun, membaca tetaplah suatu aktivitas yang fundamental dalam pembentukan kesadaran, identitas, dan nalar kritis manusia. Dalam konteks ini, membaca bukan sekadar proses mengubah simbol menjadi makna, melainkan sebuah aktivitas filosofis yang memanusiakan, membebaskan, sekaligus menantang status quo.

Membaca, dalam dimensi terdalamnya, adalah upaya eksistensial untuk memahami diri sendiri dan dunia. Oleh karena itu, pentingnya membaca tidak dapat direduksi hanya sebagai keterampilan teknis, melainkan sebagai laku eksistensial yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti polarisasi sosial, hoaks, kemerosotan demokrasi, dan krisis makna.

Dari sudut pandang filsafat, membaca dapat dimaknai sebagai proses pembentukan kesadaran. Paulo Freire, filsuf pendidikan asal Brasil, menyatakan bahwa membaca dunia mendahului membaca teks. Maksudnya, sebelum seseorang dapat memahami simbol tertulis, ia terlebih dahulu harus memiliki pemahaman tentang realitas sosialnya. Dalam bukunya yang terkenal, Pedagogy of the Oppressed, Freire menekankan bahwa membaca bukan hanya aktivitas pasif, melainkan tindakan sadar yang memungkinkan individu untuk memahami struktur ketidakadilan, kemudian bertindak mengubahnya.

Membaca, dalam pengertian Freire, bersifat dialogis: teks tidak memberi kebenaran mutlak, melainkan membuka ruang bagi pembaca untuk berdialog dengan realitas. Di tengah merebaknya narasi tunggal dan pembungkaman opini kritis, pandangan ini menjadi sangat relevan. Dalam masyarakat yang terbelah oleh informasi yang bias dan algoritma yang memperkuat echo chamber, kemampuan untuk membaca secara kritis menjadi alat pembebas.

Filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir juga melihat membaca sebagai praktik kebebasan. Dalam kerangka eksistensialisme, manusia adalah makhluk yang “terkutuk untuk bebas”, artinya ia harus bertanggung jawab atas makna yang ia bentuk dalam hidupnya. Membaca memungkinkan individu untuk menafsirkan dunia, membentuk opini, dan menegaskan eksistensinya secara otentik.

Di tengah zaman di mana opini publik kerap dimanipulasi oleh kekuatan ekonomi dan politik, aktivitas membaca menjadi semacam “perlawanan diam” terhadap dominasi ideologis. Sartre dalam What is Literature? menyatakan bahwa membaca adalah tindakan kreatif; pembaca adalah subjek aktif yang menghidupkan teks melalui pemaknaannya. Oleh karena itu, membaca bukan hanya menerima pesan, tetapi menciptakan makna. Dalam era pasca-kebenaran (post-truth) saat ini, kemampuan menciptakan makna yang berdasar pada nalar dan etika menjadi hal yang sangat penting.

Lebih lanjut, Martin Heidegger dalam Being and Time menyampaikan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terlempar ke dalam dunia yang penuh dengan makna yang sudah ditentukan. Dalam konteks ini, membaca menjadi cara untuk “menarik diri” dari penyeragaman makna yang dibentuk oleh masyarakat massa.

Membaca memberi kesempatan bagi individu untuk mengalami Gelassenheit—keheningan yang reflektif—di mana ia tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi merenungkan eksistensinya. Hal ini menjadi penting ketika kehidupan modern semakin dipenuhi oleh distraksi. Keberadaan media sosial yang menciptakan budaya instan membuat manusia kehilangan kedalaman berpikir. Membaca menjadi praktik kontemplatif yang memungkinkan manusia untuk membangun struktur berpikir yang lebih kompleks, menyelami makna yang tidak langsung tampak di permukaan.

Dalam kerangka hermeneutik, filsuf Hans-Georg Gadamer menegaskan bahwa pemahaman tidak bersifat objektif dan netral, tetapi dibentuk oleh pra-anggapan dan konteks historis si pembaca. Membaca, dalam pengertian ini, adalah pertemuan antara “horizon harapan” pembaca dan teks. Artinya, membaca tidak pernah selesai pada satu makna, melainkan terus-menerus diperbarui oleh pembacaan yang baru.

Di sinilah letak pentingnya pluralisme dalam membaca. Dalam menghadapi berbagai isu kontemporer—seperti intoleransi, fundamentalisme, dan pembelahan identitas—membaca dapat menjadi sarana untuk memahami keberagaman perspektif. Semakin banyak kita membaca, semakin luas horizon pemahaman kita. Kita tidak lagi mudah menilai orang lain berdasarkan stereotip, tetapi membuka diri terhadap kompleksitas identitas manusia.

Perspektif Immanuel Kant juga memberikan dasar epistemologis mengenai pentingnya membaca. Dalam proyek pencerahannya (Aufklärung), Kant mengajak manusia untuk “berani berpikir sendiri” (sapere aude). Membaca menjadi sarana utama untuk mencapai kondisi berpikir mandiri ini. Dalam dunia di mana opini dibentuk oleh selebgram, buzzer politik, dan algoritma media sosial, membaca adalah bentuk keberanian intelektual untuk tidak larut dalam kebodohan massal. Kant menganggap bahwa rasio manusia harus dibentuk oleh pendidikan, dan membaca adalah pilar utama pendidikan tersebut. Membaca memungkinkan manusia untuk keluar dari “ketidakdewasaan yang dibuat sendiri”, yakni ketergantungan pada otoritas luar dalam berpikir dan bertindak.

Isu terkini seperti berkembangnya kecerdasan buatan, kemunduran demokrasi, dan perubahan iklim menuntut warga dunia untuk memiliki literasi yang mendalam. Namun yang kita saksikan justru sebaliknya: rendahnya literasi masyarakat menyebabkan rentannya publik terhadap disinformasi. Sebagai contoh, di Indonesia, indeks literasi digital tahun 2023 menunjukkan skor yang masih moderat. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama karena hoaks politik, teori konspirasi, dan ujaran kebencian menyebar sangat cepat melalui media sosial. Membaca secara kritis adalah satu-satunya jalan agar masyarakat dapat memilah mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan. Sayangnya, budaya membaca yang lemah membuat masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh narasi populis yang simplistik.

Dalam konteks perubahan iklim, misalnya, masih banyak masyarakat yang tidak memahami sains dasar tentang pemanasan global karena kurangnya budaya membaca ilmiah. Mereka lebih percaya pada selebritas atau figur publik yang menyebarkan informasi salah. Hal ini berbahaya karena menciptakan masyarakat yang enggan mengambil tindakan ekologis. Membaca literatur ilmiah, laporan IPCC, atau bahkan buku sains populer menjadi penting untuk menciptakan kesadaran kolektif. Membaca dalam konteks ini bukan hanya aksi personal, tetapi kontribusi terhadap keberlangsungan planet.

Sementara itu, dalam dunia kerja yang didorong oleh inovasi dan kreativitas, kemampuan membaca menjadi fondasi bagi pembelajaran seumur hidup. Membaca membuka pintu untuk memahami bidang-bidang baru, dari filsafat hingga teknologi, dari psikologi hingga ekonomi. Dalam ekonomi digital, di mana pekerjaan rutin digantikan oleh mesin, keunggulan manusia terletak pada kemampuannya berpikir kritis, berempati, dan berinovasi—semua itu dipupuk melalui proses membaca yang mendalam. Di sinilah muncul peran penting pendidikan literasi di sekolah dan kampus. Namun tantangannya adalah bagaimana menghidupkan kembali semangat membaca di tengah dominasi layar dan gawai.

Ada pula dimensi politik dari membaca. Michel Foucault dalam analisisnya tentang pengetahuan dan kekuasaan menunjukkan bahwa siapa yang mengendalikan pengetahuan, ia mengendalikan kekuasaan. Membaca menjadi bentuk perlawanan terhadap monopoli pengetahuan. Melalui membaca, rakyat biasa dapat mengakses wacana-wacana yang selama ini dimiliki oleh elit. Membaca juga membuka jalan bagi aktivisme: banyak gerakan sosial lahir dari inspirasi terhadap buku-buku yang menggugah kesadaran. Buku seperti Silent Spring karya Rachel Carson melahirkan gerakan lingkungan hidup; The Second Sex karya de Beauvoir memicu gelombang feminisme; atau Orientalism karya Edward Said yang membuka mata tentang kolonialisme budaya. Membaca dapat menginspirasi perubahan sosial yang nyata.

Kita juga perlu melihat bahwa membaca bukan semata aktivitas individual, tetapi bagian dari etika intersubjektif. Emmanuel Levinas menunjukkan bahwa etika pertama-tama bukan berasal dari hukum atau norma, melainkan dari pertemuan dengan “yang lain”. Membaca, dalam pengertian ini, menjadi jendela untuk memahami pengalaman orang lain, terutama yang termarjinalkan. Sastra, misalnya, memungkinkan kita merasakan penderitaan kaum migran, diskriminasi rasial, atau pergulatan batin seorang remaja LGBTQ+. Ini menjadi penting dalam membangun empati dan solidaritas. Dalam masyarakat yang mudah terbelah oleh politik identitas, membaca sastra dan sejarah menjadi praktik etis yang menumbuhkan rasa kemanusiaan yang universal.

Membaca juga memiliki dimensi spiritual. Dalam tradisi-tradisi filsafat Timur maupun Barat, membaca adalah jalan menuju pencerahan. Dalam Islam, kata pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra’—bacalah. Ini menunjukkan betapa membaca bukan hanya aktivitas kognitif, melainkan juga bentuk perintah spiritual. Membaca dalam tradisi ini bukan semata menambah informasi, tetapi membentuk karakter dan memperdalam kesadaran akan tanggung jawab sebagai manusia. Dalam Buddhisme, membaca ajaran-ajaran suci adalah bagian dari jalan menuju kebijaksanaan. Dalam tradisi Kristen, membaca Kitab Suci merupakan bentuk komunikasi dengan yang Ilahi. Dengan demikian, membaca menghubungkan manusia dengan dimensi transenden hidupnya.

Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa tidak semua bentuk membaca mendukung pembebasan. Ada juga bentuk-bentuk membaca yang memperkuat dogma, mengokohkan prasangka, atau menjustifikasi kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada pembelajaran tentang bagaimana membaca secara kritis dan reflektif. Dalam hal ini, filsafat berperan besar dalam mendidik cara berpikir yang terbuka, logis, dan penuh pertimbangan etis. Membaca bukan hanya soal apa, tetapi juga bagaimana kita membaca. Kualitas membaca sangat menentukan arah pemahaman dan tindakan kita.

Sebagai penutup, membaca adalah aktivitas yang memanusiakan. Ia memungkinkan kita memahami dunia, diri sendiri, dan sesama dengan cara yang lebih mendalam dan penuh refleksi. Dalam dunia yang semakin terdistraksi oleh kecepatan, permukaan, dan instanitas, membaca adalah bentuk resistensi terhadap banalitas hidup. Ia adalah laku filsafat yang menuntut keberanian untuk berpikir, meragukan, dan menafsirkan. Dalam menghadapi tantangan kontemporer—baik dalam ranah politik, sosial, ekologis, maupun spiritual—membaca menjadi pondasi tak tergantikan bagi peradaban yang sehat dan berkeadaban. Maka, marilah kita membaca bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk menjadi manusia yang lebih utuh, sadar, dan bertanggung jawab.