Meja Kaki Lima

Puisi di Bawah Lapak

Pagi berikutnya, meja kaki lima itu ramai. Bukan oleh pembeli, tapi oleh pelancong politik, mahasiswa, jurnalis independen, dan penyair jalanan. Mereka datang karena puisi itu—puisi yang tertulis di kaki meja.

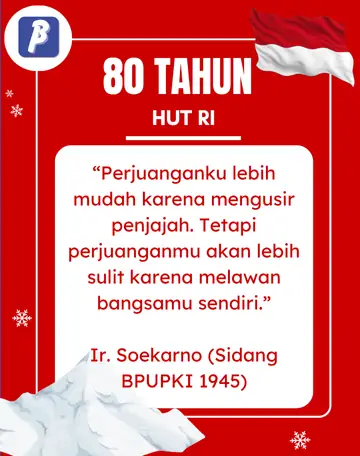

“Jika rakyat pergi, pemerintah tinggal bersama kekuasaan yang hampa.”

Kalimat itu menyebar lewat unggahan seseorang di media sosial. Gambar kaki kelima yang dicat merah darah, dengan guratan puisi, jadi semacam ikon baru. Para aparat mulai gusar. Mereka tak paham bagaimana sepotong puisi di meja lusuh bisa menumbangkan rasa takut pada rakyat.

Namun rakyat kecil tahu. Mereka tahu bahwa puisi bukan sekadar sajak, tapi senjata. Dan meja itu adalah panggung sunyi bagi segala yang ditindas.

Seorang ibu penjual bunga meletakkan setangkai melati di atas meja, lalu menangis dalam diam.

“Meja ini lebih jujur dari televisi,” bisiknya.

Pemerintah Menjawab dengan Asbut

Wali Kota—yang dulunya aktivis—kini tampil di TV dengan nada keras. Ia menyebut para pedagang kaki lima sebagai penyebab kekacauan kota. “Tanpa keteraturan, kota ini tak akan pernah maju,” ujarnya sambil tersenyum, menyembunyikan amarah di balik gigi putih hasil veneer.

Ia mengirim petugas Satpol PP dalam jumlah banyak. Bukan untuk menertibkan, tapi untuk menghapus jejak: membongkar meja, menghapus puisi, dan menyiram jalan dengan asbut—aspal-butut yang dilempar asal jadi agar luka tak terlihat.

Malam itu, meja Pak Darun ditabrak. Dilempar, diinjak, dibakar.

Tapi esok paginya, meja itu kembali berdiri.

Bukan karena disihir, tapi karena dibangun kembali oleh tangan-tangan sunyi. Seorang tukang kayu menyumbang papan. Seorang tukang las menyambung kakinya. Dan seorang anak kecil menuliskan kembali puisinya, dengan spidol merah: “Kami mungkin mati satu-satu, tapi suara kami menetas dalam setiap retak trotoar.”

Kaki Kelima Adalah Rakyat

Orang-orang mulai menyadari, meja itu punya kaki kelima yang bukan kayu, bukan besi, bukan beton. Kaki itu adalah rakyat sendiri. Mereka yang menyangga harapan meski dipungut pajak dari tangis mereka sendiri. Meja itu jadi tugu tanpa prasasti, tempat orang belajar tentang sabar, tentang marah yang tidak membakar rumah, melainkan membakar ketakutan.

Mahasiswa membuat pamflet: “Selamat datang di Republik Meja Kaki Lima!”

Seorang wartawan independen menulis: “Di bawah represi, meja tua lebih demokratis daripada parlemen.”

Pak Darun hanya duduk, menyuguhkan tahu goreng kepada siapa pun yang datang. Tak perlu bayar. Cukup dengan cerita.