Ketika Sejarah Bertemu Kepentingan

Saya masih ingat betul pelajaran sejarah pertama yang saya terima di sekolah dasar: “Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda.” Kalimat itu menancap kuat di kepala saya, seolah tak terbantahkan. Ia diulang-ulang, dinyanyikan dalam lagu kebangsaan, dilafalkan dalam upacara bendera, bahkan dijadikan pengantar semangat nasionalisme.

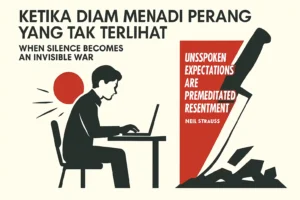

Tapi semakin saya tumbuh dan membaca, saya mulai mempertanyakan kebenaran kalimat itu. Saya mulai merasa ada yang tidak utuh dalam potongan-potongan narasi sejarah yang disajikan kepada saya sejak kecil. Dan di titik itulah saya mulai memahami: sejarah bukan sekadar kumpulan fakta. Ia adalah medan pertempuran antara kebenaran dan kepentingan.

Sejarah Bukan Cermin, Tapi Kanvas

Saya pernah naif, mengira sejarah adalah cermin. Bahwa ia memantulkan peristiwa sebagaimana adanya, jujur dan polos. Namun, saya menyadari kemudian, sejarah lebih menyerupai kanvas. Ia bisa dilukis, dihapus, ditimpa, dan diwarnai sesuai selera pelukisnya. Dan pelukis sejarah—baik itu negara, penguasa, atau institusi pendidikan—selalu memiliki motif. Mereka memilih sudut pandang, menyorot tokoh tertentu, dan menggelapkan bagian-bagian yang dianggap mengganggu narasi besar yang ingin mereka bangun.

Kita semua pernah belajar, misalnya, bahwa yang disebut sebagai “penjajahan selama 350 tahun” sejatinya tidak terjadi secara seragam di seluruh nusantara. Belanda mulai menancapkan kuku kekuasaannya secara penuh baru pada abad ke-19, dan itu pun tidak tanpa perlawanan keras dari berbagai kerajaan dan komunitas lokal. Tapi dalam buku pelajaran, semua seolah sudah dibereskan dalam satu narasi tunggal: Belanda datang, kita dijajah, lalu kita merdeka. Titik.

Status pahlawan atau pengkhianat juga bukanlah soal kebenaran sejarah, melainkan soal siapa yang memegang kuasa saat narasi itu ditulis. Dan saat kuasa bertemu dengan ambisi melanggengkan diri, maka sejarah menjadi alat propaganda.

Apakah ini berarti sejarah tak bisa dipercaya? Tidak. Tapi saya belajar bahwa sejarah harus dibaca dengan sikap kritis. Kita harus bertanya: siapa yang menulisnya? Untuk siapa? Dalam konteks apa?

Salah satu momen yang paling menyayat dalam kesadaran sejarah saya adalah saat membaca tentang pembantaian massal tahun 1965-66. Selama bertahun-tahun, kita hanya tahu bahwa “PKI adalah organisasi terlarang karena telah melakukan kudeta berdarah.” Kita diajarkan untuk membenci mereka tanpa pernah diberi kesempatan memahami siapa mereka sebenarnya.

Namun, semakin kita paham, peristiwa itu jauh lebih rumit. Bahwa jutaan orang dibunuh tanpa proses hukum. Bahwa banyak dari mereka bahkan bukan anggota PKI. Bahwa kekerasan itu dibiarkan, bahkan disponsori oleh militer demi menyingkirkan lawan politik. Dan bahwa narasi yang kita terima hanyalah versi pemenang, yang ingin memastikan luka itu tidak pernah ditelisik lebih dalam.

Kita mungkin akan merasa sedih, sekaligus marah. Karena di balik kata-kata “penumpasan G30S” yang disampaikan dalam nada tegas dan bangga, tersembunyi jerit anak-anak yang kehilangan orang tua, perempuan yang diperkosa lalu dicap “simpatisan,” dan keluarga-keluarga yang harus hidup dalam stigma selama puluhan tahun. Sejarah, dalam hal ini, tidak hanya menjadi alat lupa, tapi juga alat kekerasan.

Dan paling getir ketika menyadari bahwa pendidikan di Indonesia menjadi medium utama dalam menyebarkan versi sejarah yang sudah disaring dan disesuaikan. Buku pelajaran sekolah bukanlah arena kritis, melainkan ladang pengulangan. Guru bukan fasilitator berpikir, tapi penyampai dogma.

Saya ingat betul bagaimana ujian sejarah saya dulu meminta saya mengisi titik-titik dengan jawaban yang “benar.” Tidak ada ruang untuk debat, untuk mempertanyakan narasi. Siapa pun yang menyimpang dianggap “salah.” Dan dalam sistem seperti itu, sejarah bukan lagi ruang dialog, melainkan monolog yang membungkam.

Berapa banyak generasi yang tumbuh tanpa pernah mengenal kompleksitas sejarah bangsanya sendiri? Berapa banyak yang mengira bahwa perlawanan terhadap penjajah hanyalah soal pertempuran fisik, bukan juga pertarungan ideologi dan budaya? Berapa banyak yang mengira bahwa “orde baru membawa stabilitas,” tanpa menyadari bahwa stabilitas itu dibangun di atas darah dan sensor?

Yang lebih mengkhawatirkan, menurut saya, adalah bagaimana sejarah dipakai untuk membungkam masa kini. Label “komunis” masih ampuh digunakan untuk meredam suara yang kritis. Tuduhan “anti-Pancasila” digunakan untuk mendeligitimasi orang-orang yang mempertanyakan kekuasaan. Di titik ini, sejarah bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ia menjadi alat represi hari ini.

Sejarah Alternatif

Tapi tidak semua suram. Di tengah narasi besar yang dibangun oleh negara, mulai muncul upaya sejarah alternatif. Sejumlah sejarawan independen, jurnalis investigatif, dan komunitas-komunitas akar rumput mulai menggali cerita-cerita yang selama ini terpinggirkan. Mereka menuliskan sejarah dari bawah—dari sudut pandang petani, buruh, perempuan, dan kelompok minoritas.

Namun, sejarah alternatif menghadapi tantangan berat. Ia sering dianggap “tidak sah,” “tidak ilmiah,” atau bahkan “mengancam stabilitas.” Padahal justru dengan membuka ruang bagi beragam narasi, kita bisa menyembuhkan luka masa lalu dan membangun masa depan yang lebih jujur.

Kita mesti jernih, sejarah bukanlah produk jadi yang bisa kita hafalkan lalu simpan. Ia adalah proses—yang terus berlangsung, terus dikaji ulang, terus ditantang. Kita harus bersedia mendengarkan narasi-narasi yang tidak nyaman, yang mungkin meruntuhkan keyakinan kita selama ini. Karena hanya dengan cara itu, kita bisa berdamai dengan masa lalu secara utuh, bukan sekadar pura-pura.

Beberapa dari kita, mungkin, tidak lagi percaya sepenuhnya pada buku teks sejarah resmi. Tapi juga tidak serta-merta menolak semuanya. Kita harus membacanya dengan sikap kritis: menyadari bahwa setiap kalimat bisa mengandung bias, setiap pilihan tokoh bisa menyimpan motif, dan setiap penghilangan bisa menjadi bentuk kekerasan.

Dan yang paling penting: memahami sejarah bukan soal membenci atau mencintai masa lalu, tapi tentang menghadapinya dengan jujur.

Di dunia yang dibentuk oleh kekuasaan dan kepentingan, sejarah tak pernah netral. Ia bisa menjadi alat untuk memanusiakan, tapi juga untuk menindas. Dan kita sebagai generasi hari ini dihadapkan pada pilihan: apakah kita akan terus mewarisi luka yang disamarkan, atau mulai mewarisi kejujuran yang menyakitkan?

Saya memilih yang kedua. Meski getir, meski lirih, saya percaya bahwa sejarah yang jujur—betapapun menyakitkan—adalah satu-satunya jalan menuju bangsa yang benar-benar merdeka.

Karena tanpa kejujuran pada sejarah, kita hanyalah bangsa yang terus hidup dalam versi rekayasa. Versi yang nyaman bagi penguasa, tapi membunuh pelan-pelan nurani kita sebagai manusia.