Kegetiran Hidup dan Ketimpangan Sosial

Pernahkah Anda merasakan lapar bukan karena sedang menjalani program diet atau karena sengaja melewatkan waktu makan? Namun lapar yang muncul karena memang tidak ada yang bisa dimakan—bukan sebagai pilihan, melainkan karena keadaan yang memaksa. Barangkali sebagian dari kita tidak pernah merasakannya, atau mungkin justru harus bergelut dengannya setiap hari.

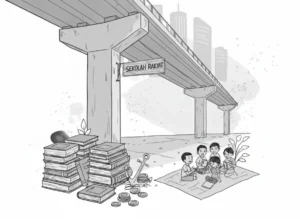

Kehidupan, pada kenyataannya, tidak selalu menawarkan keadilan. Ungkapan tersebut telah menjadi klise, sering terdengar, namun realitas yang membentur kita jauh lebih menyakitkan dibandingkan sekadar kalimat usang. Cobalah sesekali duduk di warung kecil di pinggir jalan atau melintasi kolong jembatan yang menjadi tempat beristirahat bagi mereka yang tidak memiliki rumah. Di sana, kita akan menemukan anak-anak yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah, justru harus bekerja—menarik becak, mengamen, atau menjajakan tisu di perempatan jalan. Ada pula ibu-ibu renta yang tangannya kasar akibat mencuci pakaian orang lain dari pagi hingga senja, sekadar untuk membeli segenggam beras agar keluarganya bisa makan malam.

Permasalahan kemiskinan dan kelaparan bukan semata-mata soal perut kosong. Ia menyentuh aspek yang lebih dalam: martabat manusia. Bagaimana seseorang harus menekan rasa malu, menghapus harga diri, hanya demi sesuap nasi. Kita hidup di negeri yang sering dipuja karena kekayaannya: tanah yang subur, laut yang luas, hasil bumi yang melimpah. Namun betapa ironis, karena masih banyak warga yang tidak mampu makan layak meski hanya sekali dalam sehari. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, lebih dari 9,36% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, data Global Hunger Index 2023 menempatkan Indonesia pada kategori “serius” dalam peringkat kelaparan dunia.

Namun demikian, menyalahkan mereka yang berada dalam posisi tersebut bukanlah tindakan bijak. Kita harus mengakui bahwa sistem sosial kita acapkali tidak berpihak pada mereka yang lemah. Pendidikan masih menjadi komoditas mahal, lapangan kerja terbatas, dan jika pun tersedia, banyak yang bersifat eksploitatif. Para pekerja informal yang bekerja dari pagi hingga malam hari kerap kali tidak mendapat upah yang layak, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Belum lagi jika mereka atau anggota keluarganya jatuh sakit. Biaya pengobatan? Asuransi kesehatan? Itu semua masih terasa seperti kemewahan yang sulit dijangkau.

Dalam novelnya yang penuh luka dan satire, Felix K. Nesi menulis dalam “Orang-Orang Oetimu”: “Orang miskin selalu salah, bahkan ketika mereka hanya diam.” Kalimat itu mengandung ironi yang menusuk, namun sangat jujur. Dalam masyarakat yang sering kali bias, mereka yang miskin dianggap beban, padahal merekalah yang paling banyak berjuang.

Perlu kita sadari bahwa kita hidup dalam masyarakat yang cepat menilai. Kemiskinan kerap dianggap sebagai hasil kemalasan. “Mengapa tidak bekerja yang benar?” atau “Mengapa tidak membuka usaha?” menjadi pertanyaan yang sering kita lontarkan, tanpa memahami bahwa membuka usaha membutuhkan modal, koneksi, dan tentu saja—waktu. Sementara itu, mereka yang sejak kecil telah disuguhkan realitas pahit, tidak semua memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan.

Pada titik ini, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana ketimpangan sosial ini menjerat masyarakat dari berbagai sektor: pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

Pendidikan: Awal dari Harapan, atau Justru Pemutus Asa?

Pendidikan sering disebut sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Namun pada kenyataannya, akses pendidikan yang berkualitas masih jauh dari merata. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023, lebih dari 3 juta anak usia sekolah dasar dan menengah tidak bersekolah. Angka ini sebagian besar berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), tempat di mana infrastruktur dasar pun masih menjadi persoalan.

Anak-anak dari keluarga miskin kerap terpaksa berhenti sekolah demi membantu orang tua bekerja. Mereka kehilangan masa depan bukan karena tidak punya mimpi, melainkan karena sistem tidak memberi ruang bagi mereka untuk berharap. Seperti kata Dea Anugrah dalam “Burung Kayu”: “Anak-anak itu dibesarkan dalam waktu yang habis untuk menghindari lapar.”

Kesehatan: Mewahnya Sembuh, Murahnya Sakit

Akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi tantangan besar. Data BPJS Kesehatan tahun 2023 menyebutkan bahwa sekitar 17 juta warga Indonesia belum tercakup dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kalaupun terdaftar, kualitas layanan di fasilitas kesehatan yang melayani kelas bawah sering kali tidak setara. Obat yang terbatas, antrean panjang, dan tenaga medis yang minim membuat orang enggan berobat—hingga kadang penyakit yang bisa dicegah berkembang menjadi kematian yang seharusnya tak perlu terjadi.

Dalam novel “Orang-Orang Oetimu”, Felix K. Nesi menggambarkan bagaimana sakit menjadi kutukan bagi mereka yang tak punya cukup uang. Tokohnya berkata, “Di sini, mati itu lebih mudah dari pada hidup. Mati tidak perlu uang. Hidup harus membayar.” Kalimat itu menyiratkan betapa akses terhadap kehidupan yang layak menjadi sebuah kemewahan di banyak pelosok negeri.

Lingkungan Tempat Tinggal: Antara Risiko dan Realita

Lingkungan tempat tinggal yang layak masih menjadi barang mewah bagi banyak masyarakat kelas bawah. Data dari Kementerian PUPR (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 11 juta rumah di Indonesia tergolong tidak layak huni. Banyak yang tidak memiliki sanitasi memadai, ventilasi cukup, atau bahkan atap yang kokoh. Mereka tinggal di bantaran sungai, pinggiran rel, dan tanah-tanah ilegal yang suatu saat bisa digusur tanpa ganti rugi.

Ketika banjir datang, mereka yang paling dulu terdampak. Ketika pandemi menyebar, mereka yang paling sulit menjaga jarak. Keamanan dan kenyamanan, yang seharusnya menjadi hak dasar, menjadi kemewahan langka. Mereka tinggal di wilayah yang bukan hanya tidak sehat secara fisik, tetapi juga mematikan secara mental.

Distribusi kekayaan di negeri ini begitu timpang. Mereka yang sudah kaya akan semakin mudah memperkaya diri, sementara yang miskin terus bergumul dengan keterbatasan. Menurut Oxfam Indonesia, satu persen orang terkaya di negeri ini menguasai lebih dari 45 persen kekayaan nasional. Celakanya, kita mulai menganggap ketimpangan ini sebagai sesuatu yang biasa. Seolah-olah ketidakadilan adalah bagian dari takdir, bukan sesuatu yang seharusnya diperjuangkan untuk diubah. Kita terlupa bahwa keadilan sosial adalah hak, bukan hadiah.

Lalu mungkin muncul pertanyaan: “Apa yang bisa saya lakukan?” Tentu, tidak semua dari kita dapat menjadi aktivis atau pengambil kebijakan. Namun kita semua dapat berkontribusi, meski dari hal-hal kecil. Misalnya, dengan tidak mudah menghakimi orang lain, lebih peka terhadap kondisi sekitar, atau ikut berperan aktif dalam komunitas. Mengajari anak-anak di sekitar rumah untuk membaca, membantu tetangga memasarkan dagangan, atau mendukung usaha kecil bisa menjadi tindakan sederhana dengan dampak yang luar biasa.

Kesadaran adalah langkah awal yang penting. Kita harus menyadari bahwa pencapaian hidup tidak semata-mata hasil dari kerja keras. Ada faktor keberuntungan, privilese, dan sistem yang mendukung. Jika Anda hidup cukup hari ini, bersyukurlah—namun jangan sombong. Dan jika Anda sedang kesusahan, jangan pula merasa gagal. Barangkali Anda sedang berjuang dalam sistem yang tidak adil.

Dunia ini memang keras, namun bukan berarti kita harus menjadi keras juga. Empati adalah bentuk keberanian di tengah kehidupan yang penuh ketidakpedulian. Di zaman yang serba cepat dan penuh kompetisi, kemampuan untuk tetap peduli adalah kualitas yang langka namun berharga.

Sastrawan muda Dea Anugrah menulis, “Kita tumbuh di tanah yang ditanami ketakutan, lalu diajari berharap pada hujan yang tidak turun.” Kutipan ini menggambarkan bagaimana masyarakat marjinal kerap dibesarkan dalam ketidakpastian dan harapan-harapan kosong. Realitas sosial bukan hanya membelenggu fisik, tetapi juga membunuh harapan perlahan-lahan.

Jangan menunggu menjadi pejabat atau orang kaya untuk mulai peduli. Kadang, secangkir teh manis yang kita berikan kepada tetangga yang kesusahan lebih bermakna daripada pidato panjang tentang kemanusiaan yang disampaikan dari podium megah.

Empati adalah akar dari solidaritas. Dan solidaritas adalah benih perubahan. Jika setiap orang mau bergerak sedikit saja, dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup bersama. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat, dan dari kesadaran bahwa menjadi manusia bukanlah tentang siapa yang paling sukses, tetapi siapa yang paling peduli.

Jangan biarkan realitas getir menjadi normalitas. Mari kita lawan ketidakadilan dengan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan nyata. Karena ketika satu orang memilih untuk peduli, satu titik terang telah tercipta di tengah kegelapan. Dan jika jutaan orang mulai peduli, dunia ini bisa berubah.

Semoga kita semua tidak hanya menjadi saksi dari kegetiran hidup orang lain, tetapi juga bagian dari solusi untuk meredakannya. Karena dunia yang lebih adil bukanlah utopia, melainkan hasil dari keberanian banyak hati yang memilih untuk tidak tinggal diam.