Ijazah Jokowi, Batas Kebenaran di Tengah Kabu Politik

Kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat pada pertengahan 2025 dan menjadi salah satu isu hukum-politik paling sensitif di pengujung masa jabatannya. Apa yang semula merupakan kampanye digital sporadis sejak tahun 2019, kini telah berkembang menjadi penyidikan resmi oleh Polda Metro Jaya. Namun demikian, publik perlu jernih memisahkan antara klaim-klaim viral dan fakta hukum, serta memahami posisi kasus ini secara proporsional dalam kerangka keadilan dan akuntabilitas publik.

Fakta dan Status Terkini

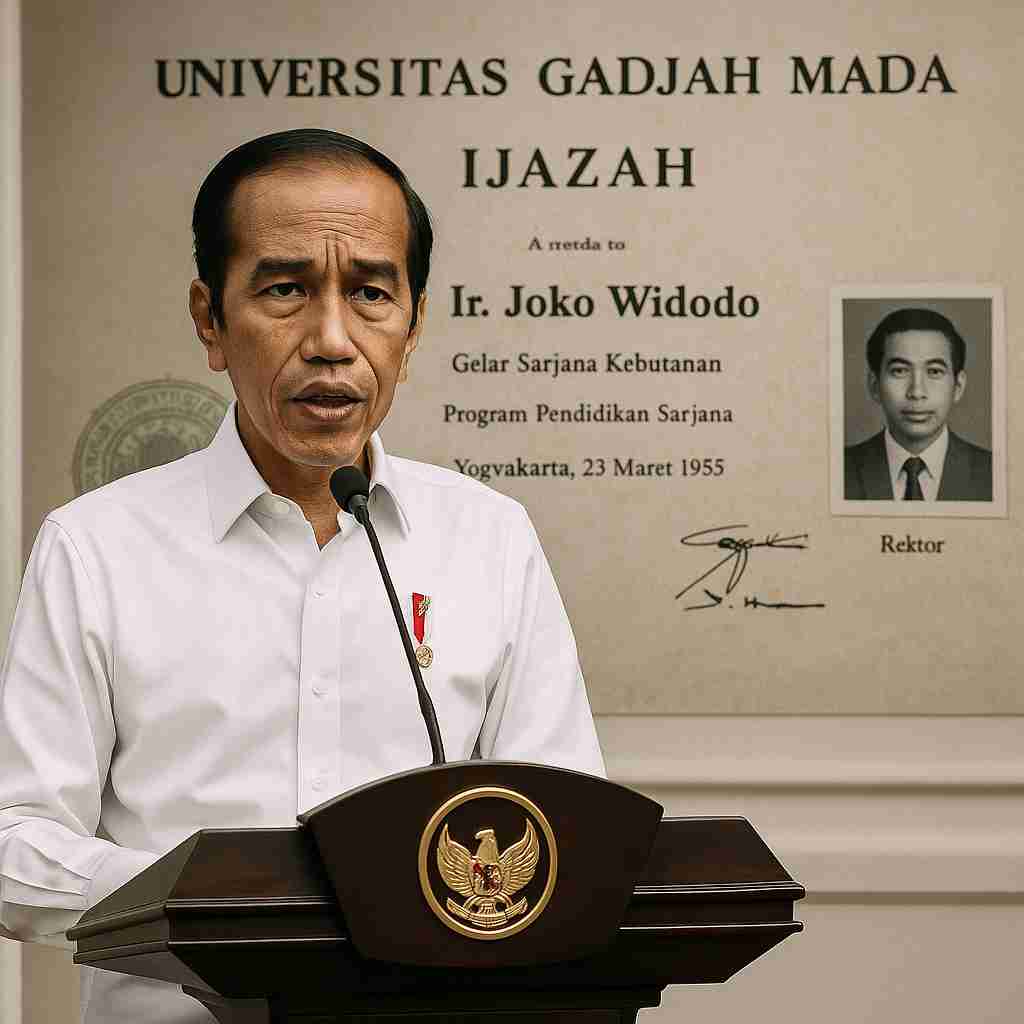

Pada 10 Juli 2025, Polda Metro Jaya secara resmi meningkatkan status kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo ke tahap penyidikan. Hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum pelapor, Rismon Sianipar, dan diberitakan oleh berbagai media nasional seperti Kompas, Detik, dan CNN Indonesia.

Langkah tersebut menandakan bahwa penyidik menemukan dua alat bukti awal yang cukup untuk mendalami dugaan tindak pidana, meskipun belum menetapkan tersangka. Artinya, proses penyidikan bukan kesimpulan, melainkan bagian dari proses hukum untuk menemukan kebenaran.

Namun, penting dicatat bahwa pada Mei 2025, Bareskrim Mabes Polri telah merilis hasil uji forensik dokumen yang menyatakan ijazah Jokowi adalah otentik, baik dari sisi bahan kertas, tinta, hingga watermark dan tanda tangan.

Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan, juga telah berulang kali menegaskan keabsahan ijazah tersebut, disertai data arsip akademik dan testimoni dosen-dosen lama.

Analisis Ahli dan Kontroversi Digital Forensik

Kebangkitan kembali kasus ini tidak lepas dari klaim sejumlah tokoh publik seperti Roy Suryo yang menyatakan adanya kejanggalan visual pada foto ijazah Jokowi, menggunakan metode analisis error level analysis (ELA). Roy Suryo menyebut adanya perbedaan kontras dan struktur piksel antara foto wajah dan latar belakang pada ijazah Jokowi yang tersebar secara daring.

Namun, perlu dicatat bahwa ELA bukanlah metode baku dalam pembuktian forensik hukum formal, apalagi untuk menentukan keaslian dokumen fisik yang tersimpan dalam arsip institusi. Pendekatan ini lebih cocok untuk investigasi visual digital, bukan autentikasi legal. Bahkan, pakar digital forensik dari Universitas Indonesia, Ir. Budi Setiawan, menyebut ELA tidak cukup sahih jika tidak dikombinasikan dengan pemeriksaan fisik dan metadata sumber dokumen asli (Sumber: Jurnal Forensika Digital UI, 2023).

Artinya, perbedaan analisis visual yang diajukan oleh Roy Suryo dan tim bukanlah pembuktian, melainkan indikasi. Dan dalam kerangka hukum, yang menentukan keabsahan dokumen bukanlah indikasi, tapi bukti materiel yang diverifikasi secara ilmiah oleh otoritas resmi.

Pertanyaan Politik di Balik Proses Hukum

Munculnya kasus ini secara intensif di tahun terakhir pemerintahan Jokowi memunculkan pertanyaan politis. Apakah tuduhan ini dimaksudkan untuk mendeligitimasi kredibilitas presiden? Beberapa analis politik seperti Yunarto Wijaya dan Burhanuddin Muhtadi melihat bahwa isu ini memiliki potensi “digoreng” untuk kebutuhan politik jangka pendek, baik oleh lawan politik lama maupun pihak-pihak yang tidak puas terhadap arah pemerintahan (Sumber: [Kompas TV Debat Politik, Juni 2025]).

Namun ini bukan alasan untuk mengabaikan laporan hukum yang masuk. Negara hukum harus merespons setiap aduan masyarakat, termasuk terhadap kepala negara. Hanya saja, publik perlu waspada terhadap infiltrasi kepentingan politik dalam proses penyidikan agar tidak menjadikan hukum sebagai alat persekusi.

Di sisi lain, pemerintah dan Presiden Jokowi seharusnya menyikapi kasus ini dengan tenang, terbuka, dan mendukung transparansi. Langkah hukum balik berupa laporan pencemaran nama baik yang diajukan tim kuasa hukum Jokowi terhadap lima pihak termasuk Roy Suryo memang sah secara hukum, namun bila dilakukan tanpa komunikasi publik yang sehat, bisa memperkuat kecurigaan ketertutupan.

Krisis Kepercayaan terhadap Institusi

Salah satu dampak terbesar dari kasus ini adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap institusi akademik dan negara, mulai dari UGM, Kementerian Pendidikan, hingga Bareskrim. Kecurigaan publik berkembang karena adanya ketidaktahuan teknis masyarakat terhadap alur dokumentasi akademik.

Namun membangun ketidakpercayaan secara sistemik tanpa bukti hanya akan melemahkan fondasi negara hukum. Jika publik tidak lagi percaya pada universitas dan hasil audit forensik institusi negara, maka ruang logika akan digantikan oleh spekulasi.

Transparansi, Keadilan, dan Ketegasan

Untuk menghindari krisis yang berkepanjangan, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh: Pertama, kepolisian perlu menyelesaikan proses penyidikan secara terbuka dan berbasis hukum, bukan berdasarkan tekanan publik atau opini viral. Jika tidak ditemukan unsur pidana, SP3 harus segera diterbitkan.

Kedua, presiden Jokowi, melalui kuasa hukum, dapat mendukung pembuktian terbuka dalam ruang hukum yang sah, termasuk jika harus menghadirkan dokumen fisik di persidangan. Ini bukan kelemahan, tetapi bentuk akuntabilitas kenegaraan.

Ketiga, media dan masyarakat perlu mendidik diri untuk membedakan antara opini, bukti, dan putusan hukum. Jika tidak, demokrasi akan berubah menjadi arena tuduhan tanpa dasar. Keempat, UGM dan Kemendikbudristek dapat melakukan konferensi pers terbuka untuk menjelaskan arsip dan proses validasi ijazah secara akademik.

Kebenaran Tidak Ditentukan oleh Opini Terbanyak

Kasus ijazah Presiden Jokowi adalah pengingat bahwa kebenaran bukan hasil polling, dan keadilan tidak bisa dibentuk oleh popularitas. Dalam demokrasi, semua orang boleh bertanya, tetapi jawaban hanya sah jika datang dari proses hukum yang objektif.

Tanggung jawab kita sebagai warga negara bukan memperkeruh suasana dengan spekulasi, tapi mendorong agar setiap klaim diuji di pengadilan, bukan di media sosial. Sebab, jika kebenaran bisa dikalahkan oleh jumlah retweet, maka bukan hanya ijazah yang palsu, tapi juga nurani publik itu sendiri.