Awal Tuna Pustaka dan Kemandekan Intelektual

Bangsa ini tak kekurangan gedung. Pemerintah terus menanam beton, membangun gedung pencakar langit, mempercantik taman kota, dan memasang lampu warna-warni di sudut jalan. Namun, siapa peduli ketika ruang baca menganga kosong? Perpustakaan berdiri tanpa jiwa, rak-raknya berisi buku-buku yang tak pernah disentuh, apalagi dibaca. Masyarakat menjadikan buku sebagai hiasan etalase, bukan jendela pengetahuan. Bangsa ini memilih menggulirkan jempol di layar ponsel ketimbang membalik lembaran buku. Inilah awal dari kemandegan.

Kemandegan berpangkal pada tuna pustaka, kondisi di mana masyarakat abai terhadap literatur. Mereka hidup, bekerja, berceloteh, berdebat, bahkan menjadi pejabat, tanpa pernah menyentuh karya-karya pemikir besar. Mereka bangga dengan kecepatan informasi, tetapi lupa menggali kedalaman makna. Mereka menelan berita tanpa menyaring nilai. Sementara buku-buku besar—dari Plato, Pramoedya, hingga Harari—menjerit sepi di sudut ruangan.

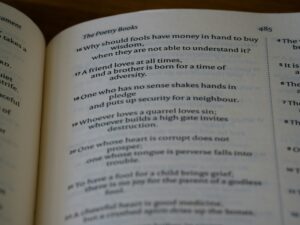

Buku bukan benda mati. Ia hidup selama dibaca. Ia mengalirkan gagasan dari satu zaman ke zaman lain. Ketika satu bangsa kehilangan tradisi membaca, maka bangsa itu mencabut akar pengetahuannya sendiri. Mereka hidup tanpa orientasi, berjalan tanpa arah, dan berbicara tanpa isi. “Jika kamu ingin menyembunyikan sesuatu dari orang bodoh, letakkan itu dalam buku,” ujar Frederick Douglass, dengan sindiran yang tetap relevan hari ini.

Layar Menang, Tuna Pustaka Kian Dalam

Kita menyaksikan pergeseran tajam dalam cara manusia memperoleh informasi. Televisi merayu, media sosial menggoda, algoritma mengatur. Layar ponsel menyihir lebih kuat daripada teks panjang. Akibatnya, manusia mulai kehilangan daya tahan untuk membaca, apalagi memahami. Mereka ingin semuanya serba cepat, instan, dan dangkal.

Orang lebih senang menyimak konten 30 detik ketimbang membaca esai 30 halaman. Mereka terbiasa dengan judul sensasional, potongan video viral, dan komentar kosong yang memenuhi kolom balasan. Proses berpikir menjadi remah-remah. Tak ada refleksi, tak ada perenungan. Mereka tak menalar, hanya meniru. Tak memahami, hanya menyebar.

Inilah kekalahan akal di tangan layar. Generasi yang dibesarkan oleh gawai sulit untuk membangun nalar kritis. Mereka mengandalkan informasi tercecer, bukan pengetahuan terstruktur. Mereka menghafal, bukan memahami. Mereka ribut di media sosial, tetapi bisu di ruang diskusi. “Orang bodoh tidak akan pernah belajar,” kata Socrates, “karena mereka merasa sudah tahu segalanya.”

Bangkrut Intelektual: Nyata Karena Tuna Pustaka

Bangkrut intelektual bukan sekadar istilah retoris. Ini kenyataan yang menghantam wajah pendidikan kita. Lulusan universitas gagap membaca wacana, guru-guru malas membuka referensi baru, pejabat publik hanya mengandalkan pidato yang disiapkan staf. Intelektualisme tinggal simbol, bukan proses. Mereka lebih sibuk membangun citra daripada membina nalar.

Kampus kehilangan ruhnya ketika dosen lebih tertarik menjadi buzzer politik. Mahasiswa kehilangan gelora berpikir ketika tugas makalah tinggal salin-tempel. Diskusi ilmiah tergantikan lomba viral. Buku kalah pamor dari konten bodoh yang dibungkus humor. Akademisi menghindari debat ide karena takut kehilangan panggung.

Saat satu bangsa bangkrut secara intelektual, maka ia menjadi gemar menyalahkan. Ia menuding tanpa data, menghakimi tanpa argumen, dan berdebat tanpa logika. Ia haus sensasi, tetapi alergi substansi. Masyarakat seperti ini mudah ditipu, mudah digiring, dan mudah terprovokasi. Mereka bukan warga negara yang sadar, tetapi kawanan yang dituntun oleh opini sesat.

Tuna Pustaka dalam Kritik Bising Tanpa Isi

Kini setiap orang merasa berhak mengkritik, tapi tak satu pun dari mereka membaca. Mereka bersuara lantang, tapi kosong dari isi. Mereka mengutuk kebijakan, namun tak pernah menyentuh dokumen resmi. Mereka memaki pejabat, tapi tak paham struktur administrasi. Kritik semacam ini bukan bentuk kecerdasan, melainkan tanda kemalasan.

Kritik tanpa bacaan hanya menambah kebisingan. Ia membentuk opini dangkal yang viral, tetapi tak membangun apa pun. Ia membuat masyarakat mudah terbakar emosi, namun miskin data. Mereka mengira teriakan di Twitter menggantikan jurnal ilmiah. Mereka merasa unggahan meme bisa menyaingi karya riset.

Mereka yang tak membaca tak akan bisa berpikir jernih. Mereka yang tak berpikir jernih tak akan mampu menciptakan solusi. Dan mereka yang tak mampu menciptakan solusi, hanya akan terus mengulang masalah. Inilah wajah masyarakat yang tertawa sambil membakar masa depan mereka sendiri.

Membangun Tradisi Baca di Tengah Tuna Pustaka

Jalan keluar dari kebangkrutan intelektual hanya satu: kembali membaca. Bukan membaca headline, tapi membaca mendalam. Bukan membaca untuk menang debat, tapi untuk mengerti dunia. Tradisi membaca tak bisa tumbuh dari anjuran moral. Ia tumbuh dari ekosistem yang menghargai ilmu.

Orang tua harus memberi contoh, bukan ceramah. Guru harus menulari semangat baca, bukan memaksa hafalan. Pemerintah harus memperbanyak akses buku berkualitas, bukan mempertebal anggaran seremonial. Media harus memproduksi bacaan bernas, bukan sekadar mengejar klik. Tanpa peran bersama, budaya literasi akan terus sekarat.

Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi tak ada perubahan jika tak dimulai sekarang. Membaca harus kembali menjadi kebiasaan, bukan kewajiban. Ia harus tumbuh sebagai kebutuhan, bukan beban. Ia harus dirayakan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebodohan yang sistemik.

Membaca: Perlawanan Politik di Tengah Tuna Pustaka

Membaca bukan kegiatan individual semata. Ia adalah tindakan politik. Setiap halaman yang dibaca menyiapkan pikiran yang lebih tajam untuk menolak penindasan. Setiap buku yang diselesaikan memperkuat keberanian untuk melawan ketidakadilan. Membaca melahirkan warga yang waspada, bukan penonton pasif.

Tak ada diktator yang senang melihat rakyatnya gemar membaca. Karena pembaca tak mudah dikuasai. Mereka bertanya, mereka meragukan, mereka menggugat. Membaca memberi alat untuk berpikir, dan berpikir memberi kekuatan untuk bertindak. “Satu buku bisa mengubah dunia,” kata Malala Yousafzai. Dan dunia memang berubah oleh tangan-tangan yang membaca.

Di negeri yang tuna pustaka, membaca menjadi tindakan subversif. Ia melawan arus kebodohan yang dilestarikan. Ia mengusik kenyamanan kekuasaan. Ia membuka tabir kebohongan yang disembunyikan jargon-jargon pembangunan. Maka jangan heran jika membaca dianggap membahayakan. Karena buku selalu lebih berani daripada slogan.

Tuna Pustaka atau Kebangkitan Intelektual?

Kita tak bisa terus menyalahkan zaman. Zaman tidak bodoh, manusialah yang memilih untuk tetap bodoh. Kita tak bisa terus menyalahkan algoritma. Algoritma tak jahat, manusialah yang malas memilih. Kita tak bisa terus menyalahkan negara. Negara tak bisa membacakan buku untuk kita. Hanya kita yang bisa memutuskan: membaca atau menjadi budak kebodohan.

Jika satu bangsa ingin berdiri tegak, ia harus kembali ke buku. Jika satu generasi ingin dihormati sejarah, mereka harus kembali membuka lembar pengetahuan. Tuna pustaka bukan kutukan abadi, tapi pilihan yang bisa diubah. Dan perubahan itu bermula dari satu tindakan paling sederhana: membaca.

Buku tak pernah menolak siapa pun. Ia selalu tersedia bagi siapa saja yang bersedia menyambutnya. Maka ambillah satu buku hari ini. Bacalah. Rasakan bagaimana dunia terbuka, pikiran berputar, dan jiwa membesar. Karena di dunia yang riuh oleh kebisingan tak berarti, membaca adalah satu-satunya bentuk perlawanan yang masuk akal.