Affan, Kerumunan, dan Gelombang yang Menyusul

Kematian sering kali hadir tiba-tiba, namun ada saat-saat tertentu ketika ia tidak berhenti sebagai peristiwa pribadi, melainkan menjelma gema sosial. Pada 28 Agustus 2025, nama Affan Kurniawan muncul ke permukaan publik melalui sebuah peristiwa yang menyayat: tubuhnya terhempas akibat kendaraan taktis yang melaju di tengah demonstrasi.

Affan bukan aktivis senior, bukan pula orator lantang di mimbar protes. Ia seorang pengemudi ojek daring, bagian dari wajah keseharian kota. Tetapi justru karena kesederhanaannya, kematiannya memantik gelombang yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

Tragedi ini segera melintasi batas ruang dan waktu. Rekaman amatir memperlihatkan detik-detik kendaraan taktis menabraknya; foto-foto tubuh yang tak bernyawa beredar cepat di layar gawai jutaan orang.

Dalam hitungan jam, Affan bukan lagi sekadar individu—ia berubah menjadi simbol. Simbol dari mereka yang bekerja keras di jalanan, yang menggantungkan hidup pada arus pesanan aplikasi, yang siang-malam bergulat dengan realitas ekonomi. Simbol, pada akhirnya, dari rakyat yang paling rentan namun paling sering dilupakan.

Sejarah sosial berulang kali mencatat pola ini: kematian tunggal bisa menjadi percikan bagi perubahan kolektif. Marsinah pada era 1990-an, mahasiswa Trisakti pada 1998, hingga pekerja-pekerja tanpa nama yang gugur di jalur industrialisasi. Affan kini menambah daftar itu, bukan karena ia menginginkannya, melainkan karena kondisi sosial-politik menuntut hadirnya sebuah lambang.

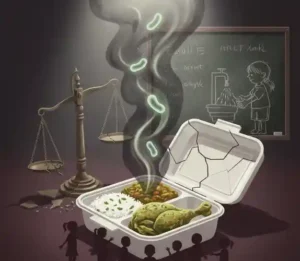

Demonstrasi 28 Agustus 2025 sejatinya berangkat dari isu yang lebih luas: penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, penolakan outsourcing, tuntutan kenaikan upah minimum, serta keresahan atas beban ekonomi. Gelombang massa dari serikat buruh, mahasiswa, hingga masyarakat sipil turun ke jalan dengan suara yang beragam. Namun, semua tuntutan itu menemukan simpul baru ketika Affan tewas. Tuntutan material berjumpa dengan tuntutan moral. Dari “naikkan upah” menjadi “hormati nyawa.” Dari “hapus outsourcing” menjadi “hentikan represifitas.”

Di sini terlihat apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai “momen hegemonik”—saat ketika berbagai suara berbeda menemukan titik persamaan, lalu bergerak dalam arah yang sama. Kematian Affan menjadi perekat emosional yang menghubungkan kelas pekerja informal dengan mahasiswa, buruh industri dengan aktivis kampus. Ia adalah bahasa universal yang tak membutuhkan teori rumit: hilangnya nyawa.

Dari sisi aparat, tragedi ini membuka ruang refleksi yang sulit dihindari. Penggunaan kekuatan untuk membubarkan massa terbukti menimbulkan konsekuensi tak terduga. Alih-alih meredam, tindakan itu memicu eskalasi. Gas air mata, water cannon, dan barisan kendaraan taktis memang sanggup memecah kerumunan sesaat, tetapi kematian yang lahir darinya justru menyatukan lebih banyak kerumunan di hari-hari berikutnya. Kekerasan fisik melahirkan kekerasan simbolik: kematian satu orang berubah menjadi energi perlawanan ribuan orang.

Affan tidak meninggalkan manifesto, tidak pula menuliskan tuntutan politik. Namun narasi tentang dirinya segera ditulis oleh publik, oleh media, oleh rekan seprofesi, oleh mahasiswa, oleh serikat buruh, dan bahkan oleh mereka yang tak pernah mengenalnya. Ia menjadi puisi kolektif yang lahir dari luka, sebuah kisah yang diceritakan berulang di spanduk, poster, mural, hingga pidato-pidato solidaritas. Seperti ditulis Pramoedya Ananta Toer, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” Dalam kasus Affan, masyarakatlah yang menuliskan kisahnya, agar ia tidak hilang.

Objektifnya, peristiwa ini menandai persilangan antara tragedi pribadi dan sejarah publik. Ia menunjukkan bahwa perubahan sosial sering kali tidak bergerak murni dari kalkulasi politik atau strategi elite, melainkan dari momentum emosional yang menyentuh lapisan terdalam masyarakat. Kematian Affan mempertemukan mahasiswa dengan buruh, akademisi dengan pekerja jalanan, dalam satu ikatan emosional yang melampaui identitas.

Namun di balik segala gema itu, ada paradoks yang tetap perlu dicatat. Gelombang protes bisa menciptakan solidaritas, tetapi juga bisa memunculkan luka baru. Eskalasi yang lahir dari satu kematian mungkin mendorong lahirnya korban-korban lain. Albert Camus, dalam L’Homme Révolté (The Rebel), menulis bahwa pemberontakan selalu lahir dari kesadaran akan batas: “Aku memberontak, maka aku ada.” Pemberontakan yang lahir dari tragedi Affan menunjukkan adanya kesadaran kolektif, tetapi kesadaran itu juga menuntut kedewasaan agar tidak berubah menjadi siklus kehilangan tanpa henti.

Affan Kurniawan kini menjadi nama yang melampaui dirinya. Bagi sebagian orang, ia adalah martir. Bagi yang lain, ia adalah simbol dari sistem yang perlu diubah. Bagi keluarganya, ia tetap seorang anak, seorang saudara—kehilangan yang tidak bisa diganti oleh simbol apa pun. Justru di situlah letak kedalaman tragedi ini: sebuah nyawa hilang, dan kehilangan itu menyalakan gelombang yang jauh lebih besar daripada dirinya.

Pada akhirnya, refleksi dari tragedi 28 Agustus 2025 memberi satu pelajaran sederhana: bahwa kematian bukan hanya akhir, tetapi bisa menjadi awal. Awal dari solidaritas, awal dari percakapan yang lebih luas tentang keadilan, awal dari kesadaran bahwa negara dan rakyatnya harus bertemu bukan di medan bentrokan, melainkan di ruang keadilan. Dan mungkin, di antara pekik massa dan duka keluarga, nama Affan akan terus bergema sebagai pengingat bahwa sejarah besar selalu ditulis dengan tinta kecil yang berasal dari kehidupan sehari-hari.