Jiwa yang Retak dalam Tragedi Pasangan Muda Indonesia

Cinta, dalam imajinasi kolektif kita, adalah sebuah narasi suci. Ia adalah pelukan hangat di dunia yang dingin, lagu merdu di tengah kebisingan, dan alasan untuk percaya pada hari esok. Namun, realitas yang tersaji di linimasa berita Indonesia belakangan ini melukiskan sebuah antitesis yang memuakkan. Cinta telah bermetamorfosis menjadi skenario film horor paling brutal.

Seorang mahasiswi ditemukan dalam koper di pinggir jalan tol, tubuhnya dimutilasi oleh pria yang beberapa hari sebelumnya masih ia panggil “sayang”. Seorang pria muda dengan wajah tanpa dosa menceritakan bagaimana ia mengubur kekasihnya di bawah lantai kamar kontrakan mereka, seolah sedang membahas cara membuang sampah.

Publik sontak gempar, melontarkan kutukan dan sumpah serapah. “Psikopat!” “Iblis!” “Tidak punya hati!”—teriakan-teriakan itu bergema, mudah diucapkan, dan memberikan kelegaan sesaat.

Namun, menyematkan label “monster” atau “psikopat” pada pelaku adalah sebuah simplifikasi yang berbahaya. Itu adalah jalan pintas intelektual, sebuah mekanisme pertahanan agar kita tidak perlu berhadapan dengan kebenaran yang jauh lebih menakutkan: bahwa para pelaku ini bukanlah monster dari negeri antah berantah. Mereka adalah produk dari lingkungan kita, cerminan dari retakan-retakan dalam fondasi psikologis dan sosial masyarakat kita.

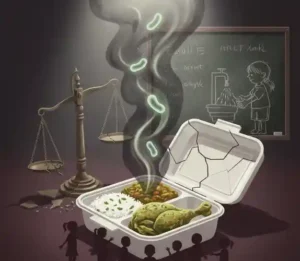

Di balik setiap tebasan pisau, setiap pukulan mematikan, dan setiap kebohongan dingin, tersembunyi sebuah jejaring patologi yang keruh, beracun, dan sayangnya, sangat Indonesia. Ini bukanlah sekadar catatan kriminal; ini adalah simtom dari sebuah penyakit masyarakat yang lebih dalam, yang menuntut kita untuk melakukan otopsi—bukan hanya pada jasad korban, tetapi pada jiwa kolektif kita.

Akar dari tragedi-tragedi ini seringkali tertancap dalam tanah gembur budaya “bucin” (budak cinta) yang ironisnya kita suburkan dan rayakan bersama. Dalam panggung sosial Indonesia, status “jomblo” seringkali menjadi bahan cemoohan, sebuah penanda kegagalan sosial.

Sebaliknya, memiliki pasangan—tak peduli seberapa toksik hubungannya—dianggap sebagai lencana kehormatan, sebuah validasi atas keberhargaan diri. Tekanan komunal yang masif ini melahirkan sebuah generasi yang tidak mencari partner setara untuk bertumbuh bersama, melainkan mencari “vaksinasi” bagi ego dan harga diri mereka yang keropos. Hubungan tidak lagi dibangun di atas fondasi kemitraan, saling menghormati, dan ruang pribadi, melainkan di atas ketergantungan overdosis.

Di sinilah psikologi kelekatan (attachment theory) memainkan perannya secara krusial. Pola asuh yang tidak konsisten atau cenderung otoriter, yang umum ditemui, seringkali menghasilkan individu dengan gaya kelekatan tidak aman (insecure attachment style). Seseorang dengan kelekatan cemas (anxious attachment) tumbuh dengan rasa lapar akan validasi yang tak pernah terpuaskan.

Bagi mereka, pasangan adalah segalanya: pusat semesta, satu-satunya sumber kebahagiaan, dan pilar penyangga jiwa yang jika goyah sedikit saja, seluruh dunianya akan runtuh. Logika lagu pop “aku tanpamu butiran debu” bukan lagi sekadar lirik puitis, melainkan sebuah kredo hidup-mati yang diimani secara harfiah.

Konsekuensinya adalah sebuah hubungan yang sesak dan penuh kontrol, yang dinormalisasi sebagai tanda “sayang” dan “perhatian”. Kewajiban untuk lapor posisi 24/7 melalui fitur share location. Penyerahan kata sandi media sosial sebagai mahar bukti cinta dan kesetiaan. Ledakan amarah dan tuduhan selingkuh hanya karena sebuah panggilan video tidak segera diangkat. Ini bukan cinta; ini adalah adiksi emosional.

Sang “bucin” tidak mencintai pasangannya sebagai individu yang utuh, melainkan mencintai perasaan “dibutuhkan” dan “dimiliki” yang diberikan oleh hubungan itu. Pasangannya telah direduksi menjadi objek, narkotika pribadi yang harus terus dikonsumsi untuk meredam rasa hampa dan ketakutan akan kesepian. Dalam kondisi ini, rasa takut ditinggalkan menjadi hantu yang setiap detik siap menerkam, mengubah setiap pertengkaran kecil menjadi ancaman kiamat.

Sekring yang Putus: Analfabetisme Emosional di Era Digital

Ketika hubungan yang dibangun di atas fondasi candu ini mulai menunjukkan retakan, “sekring” logika dan rasionalitas para pelakunya putus total. Kita menyaksikan sebuah paradoks generasi: banyak anak muda kita adalah para jenius digital yang fasih menavigasi algoritma kompleks, namun pada saat yang sama, mereka adalah balita dalam hal kecerdasan emosional. Mereka tidak pernah diajari cara mengidentifikasi, menamai, dan menavigasi badai di dalam diri mereka sendiri.

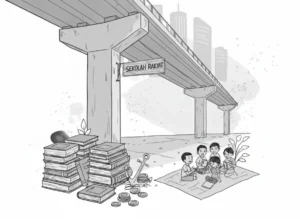

Dalam banyak keluarga dan sekolah di Indonesia, pendidikan emosi adalah sebuah kemewahan, jika bukan hal yang tabu. Anak laki-laki diajarkan untuk tidak menangis dan menekan emosi, sementara anak perempuan didorong untuk memendam amarah demi menjaga citra “lembut”. Hasilnya adalah sebuah generasi yang analfabet secara emosional. Emosi-emosi kuat seperti amarah, rasa sakit akibat penolakan, dan kecemburuan yang membakar tidak diproses secara sehat; mereka ditekan, ditimbun, hingga membusuk di ruang bawah sadar, menunggu satu percikan untuk meledak.

Lalu, tibalah percikan itu. Pemicunya seringkali terdengar sepele bagi orang luar: sebuah kalimat sederhana seperti “Kayaknya kita udah nggak cocok,” penemuan chat mesra dengan orang lain di ponsel yang tergeletak, atau permintaan untuk mengakhiri hubungan. Pada detik itu, otak rasional mereka—korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas perencanaan, empati, dan pertimbangan konsekuensi—lumpuh total. Otak reptil yang primitif, amigdala, mengambil alih kendali sepenuhnya.

Fenomena yang dikenal sebagai “pembajakan amigdala” ini adalah kondisi “kalap” dalam bentuknya yang paling brutal. Tidak ada lagi pikiran tentang masa depan, tentang tangisan seorang ibu, tentang jeruji besi, atau tentang dosa. Pikirannya menyempit menjadi sebuah lorong gelap nan sesak dengan satu-satunya tujuan yang menyala-nyala: lenyapkan sumber rasa sakit ini. Sekarang juga. Kekasih yang semalam masih dipuja dan dirayu kini berubah di mata mereka menjadi musuh, pengkhianat, monster, atau aib berjalan yang harus segera dihapus dari muka bumi.

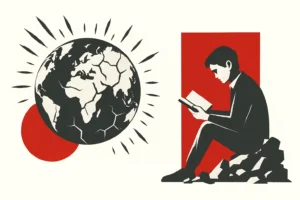

Panggung sandiwara digital bernama media sosial adalah bensin yang menyiram api yang sudah berkobar ini. Setiap pasangan muda merasa berada di bawah tekanan tak kasat mata untuk mempertontonkan “kebahagiaan” versi filter Instagram. Foto-foto liburan di Bali dengan latar senja, hadiah ulang tahun berupa gawai terbaru, video TikTok dengan tagar #couplegoals—semua ini membangun sebuah penjara ekspektasi yang menyesakkan. Hubungan mereka bukan lagi sebuah ruang intim milik berdua, melainkan sebuah konten yang harus terus diproduksi untuk divalidasi oleh jumlah “like”, komentar, dan “share”.

Bayangkan betapa dahsyatnya pukulan terhadap ego ketika “pertunjukan” yang telah dirancang dengan susah payah ini terancam bubar. Sebuah perpisahan bukan lagi sekadar kesedihan pribadi, melainkan sebuah kegagalan publik, sebuah penghinaan yang disaksikan oleh ratusan atau bahkan ribuan pengikut. Rasa malu karena “gagal” mempertahankan citra sempurna menjadi beban psikologis yang tak tertanggungkan.

Dunia maya juga menyediakan amunisi tak terbatas bagi api cemburu. Kecemburuan kini memiliki bentuk-bentuk baru yang lebih insidious: sebuah “like” dari sang mantan di foto lama, komentar genit dari teman kerja, status online di WhatsApp pada jam 3 pagi, atau bahkan melihat pasangan kita tidak lagi memasukkan kita dalam daftar “Close Friends” di Instagram. Setiap notifikasi adalah potensi ancaman. Setiap aktivitas digital adalah bahan untuk diinterogasi. Dunia maya mengubah cinta menjadi kompetisi citra dan kecurigaan menjadi rutinitas harian, mengikis kewarasan sedikit demi sedikit.

Puncak dari segala kengerian, tindakan mutilasi, adalah babak terakhir dari sebuah proses dehumanisasi total. Ini adalah sebuah titik di mana pelaku sudah melewati batas kewarasan manusiawi. Untuk bisa secara fisik memotong-motong tubuh yang pernah kau dekap, kau ciumi, dan kau tiduri, kau harus terlebih dahulu membunuh dan mencincang jiwa orang itu di dalam pikiranmu. Mutilasi bukanlah tindakan acak yang didorong oleh kepanikan semata untuk menyembunyikan mayat; ia seringkali merupakan sebuah tindakan simbolis yang sarat makna psikologis. Ini adalah tanda seru paling biadab dari sebuah narsisme yang terluka parah.

Bagi seorang individu dengan kecenderungan narsistik yang kuat, penolakan atau perselingkuhan bukanlah sekadar sakit hati; itu adalah sebuah narcissistic injury, sebuah penghinaan eksistensial yang mengancam fondasi citra diri mereka yang agung dan rapuh. Kemarahan narsistik (narcissistic rage) yang meledak sebagai respons bukanlah amarah biasa; ia adalah tsunami destruktif yang bertujuan bukan hanya untuk menyakiti, tetapi untuk memusnahkan sumber penghinaan itu secara total. Dalam benak pelaku, korban tidak lagi dilihat sebagai “Rina” atau “Budi,” seorang manusia dengan tawa, tangis, mimpi, dan keluarga yang akan menangisinya sampai mati. Dia telah sepenuhnya direduksi menjadi “itu”—sebuah objek, sebuah “masalah” yang harus diselesaikan, sebuah “aib” yang harus dibersihkan, atau “sampah” yang harus dihilangkan jejaknya.

Tindakan memotong-potong tubuh adalah upaya putus asa untuk menegaskan kembali kekuasaan absolut dan kontrol penuh. Itu adalah sebuah pesan mengerikan: “Kau pikir kau bisa meninggalkanku dan melanjutkan hidup? Aku akan memastikan kau bahkan tidak utuh di dalam kematian. Aku akan menghancurkanmu hingga tak bisa dikenali lagi. Aku akan membuatmu lenyap.” Ini adalah manifestasi fisik paling ekstrem dari keinginan untuk menghapus eksistensi seseorang yang telah berani meruntuhkan dunia ilusi sang narsisis.

Maka, ketika kita membaca berita mengerikan selanjutnya, mari berhenti sejenak sebelum melontarkan kutukan. Tragedi-tragedi ini bukan sekadar kisah kriminal dua individu yang bernasib sial. Ini adalah cerminan dari jiwa-jiwa generasi yang keropos, yang dibesarkan dalam budaya yang menuntut mereka untuk tampil sempurna di luar namun membiarkan bagian dalamnya kosong dan rapuh. Ini adalah potret masyarakat yang meromantisasi kepasrahan total dalam cinta sebagai sebuah kebajikan, namun gagal total dalam mendidik anak-anaknya tentang fondasi kesehatan mental: tentang pentingnya harga diri yang tidak bergantung pada orang lain, tentang keberanian untuk pergi dari hubungan yang beracun, dan tentang kesadaran bahwa cinta sejati tidak pernah meminta nyawa sebagai maharnya. Setiap koper yang ditemukan, setiap jasad yang digali, adalah alarm yang memekakkan telinga. Alarm yang mengingatkan kita bahwa kita sedang membesarkan sebuah generasi yang mungkin tahu cara mencintai sampai mati, namun dengan cara yang paling