Melek Huruf, tapi Buta Membaca

Indonesia selalu bangga dengan angka. Satu angka yang paling sering dijadikan selimut kebesaran adalah tingkat literasi. Menurut UNESCO Institute for Statistics dan data World Bank (2020), tingkat melek huruf orang dewasa di negeri ini mencapai sekitar 96 persen. Hampir seluruh rakyat bisa membaca dan menulis. Indah bukan? Sebuah pencapaian yang seolah menegaskan bahwa kita telah lepas dari keterbelakangan. Kita tepuk tangan, kita rayakan, dan kita merasa telah sejajar dengan bangsa-bangsa maju.

Tetapi mari jujur: apa arti bisa membaca bila yang dibaca hanyalah pesan singkat, notifikasi belanja daring, atau potongan iklan politik murahan di pinggir jalan? Statistik literasi itu seperti kertas pembungkus hadiah: tampak cantik di luar, tetapi ketika dibuka, isinya sering mengecewakan.

Buktinya jelas. Badan Pusat Statistik (BPS), melalui Survei Sosial Budaya (Susenas 2022), mencatat bahwa hanya 9,62 persen penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas yang membaca buku dalam seminggu terakhir. Angka ini bahkan nyaris tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya sembilan dari sepuluh orang Indonesia tidak menyentuh buku sama sekali dalam kehidupan mingguan mereka. Maka, literasi kita berhenti di titik paling rendah: bisa mengeja huruf, tanpa pernah memeluk budaya membaca.

Mari kita bandingkan dengan tetangga. Thailand memang hanya punya tingkat literasi sekitar 94 persen (World Bank, 2021), sedikit lebih rendah dari Indonesia. Vietnam mencapai 95–96 persen (UNESCO, 2015), dan Singapura hampir seratus persen (UNESCO, 2019). Angka-angka ini sama-sama tinggi. Tetapi bedanya, negara-negara itu tidak berhenti pada statistik. Singapura, misalnya, melalui National Reading Movement yang diluncurkan pemerintah pada 2016, menjadikan membaca sebagai kebiasaan publik yang hidup. Kampanye itu bukan sekadar slogan, melainkan program nyata: perpustakaan diperluas, buku digital digratiskan, dan kegiatan membaca dijadikan bagian dari gaya hidup masyarakat kota.

Vietnam juga tidak kalah serius. Sejak dekade 1990-an, mereka menjadikan literasi sebagai fondasi pembangunan nasional. Di sana, membaca bukan sekadar aktivitas akademis, melainkan simbol kemajuan. Pemerintah berinvestasi besar pada penerbitan buku murah, kurikulum berbasis literasi, hingga kampanye nasional yang menempatkan membaca sebagai kegiatan keluarga, bukan hanya urusan sekolah.

Thailand dengan segala paradoksnya tetap menempatkan membaca sebagai bagian dari wacana kebudayaan. Meskipun kualitas pendidikan mereka kerap diperdebatkan, jumlah penerbitan buku di Thailand jauh lebih hidup dibandingkan Indonesia. Festival literasi mereka mampu menyedot perhatian publik luas, tidak hanya kalangan akademisi.

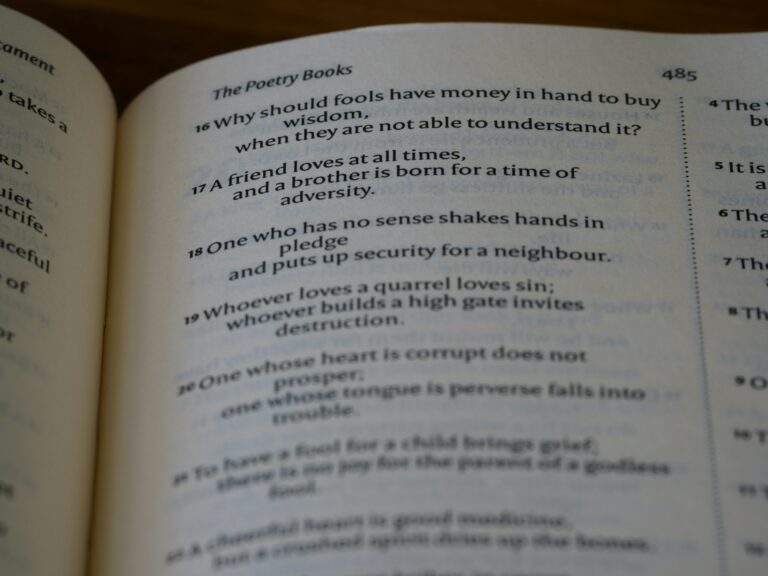

Bandingkan dengan Indonesia. Di sini, membaca tetap dianggap mewah, sekadar hobi segelintir orang kota. Kita terlalu senang dengan statistik melek huruf, padahal substansinya nol besar. Melek huruf memang membuat rakyat bisa membaca kata-kata, tetapi apakah membuat mereka membaca buku? Tidak. Membaca teks panjang yang menuntut konsentrasi dan pemikiran justru menjadi barang langka. Ironisnya, literasi kita lebih sering dihabiskan untuk membaca gosip, menelan mentah hoaks di grup WhatsApp, atau melahap tajuk sensasional di media daring tanpa daya kritis.

Data ini seharusnya cukup membuat kita malu. Tetapi entah mengapa, di negeri ini, rasa malu tampaknya telah lama mati. Pemerintah dengan enteng membuat program “Gerakan Literasi Nasional” yang berhenti pada lomba menulis cerpen, seminar formalitas, atau sekadar jargon. Perpustakaan digital nasional memang ada, tetapi aksesnya jauh dari ideal: sulit diakses, koleksi terbatas, dan promosi nyaris tak terdengar. Banyak perpustakaan daerah sepi pengunjung, sebagian bahkan tidak punya pustakawan tetap. Sementara itu, toko buku besar satu per satu gulung tikar, terhimpit antara mahalnya harga kertas dan murahnya minat membaca.

Lalu kita bertanya, apakah masalahnya semata-mata pada rakyat yang malas membaca? Tidak sesederhana itu. Harga buku di Indonesia relatif tinggi dibandingkan daya beli masyarakat. Buku bermutu bisa dihargai lebih dari Rp100.000, sebuah angka yang bagi banyak keluarga setara dengan belanja makan selama beberapa hari. Perpustakaan umum memang ada, tetapi jumlahnya timpang: menurut data Perpusnas, hanya sekitar 30% desa yang memiliki akses ke perpustakaan atau taman bacaan. Sisanya? Biarlah rakyat puas dengan bacaan seadanya di layar ponsel.

Namun persoalan paling mendasar bukan hanya soal harga atau fasilitas. Masalah utamanya adalah mentalitas. Kita tidak pernah sungguh-sungguh menanamkan budaya membaca sejak dini. Di sekolah, membaca dipaksa, bukan diajak. Buku pelajaran dijadikan beban ujian, bukan jendela pengetahuan. Guru sering menuntut murid untuk “hafal” isi buku, alih-alih mengajarkan kegembiraan membaca. Maka wajar bila begitu keluar sekolah, banyak orang justru trauma membaca.

Sekarang mari kita lihat wajah sehari-hari masyarakat. Di halte bus, orang sibuk menunduk menatap layar ponsel, tetapi bukan membaca buku digital, melainkan menggulir video pendek. Di kereta, orang lebih betah tertawa melihat meme ketimbang membuka novel. Di rumah, anak-anak lebih akrab dengan YouTube daripada ensiklopedia. Orang tua pun merasa cukup asal anak bisa menulis status media sosial atau membalas pesan WhatsApp tanpa typo. Itulah standar literasi kita hari ini: dangkal, instan, serba kilat.

Sungguh ironis. Negara dengan 270 juta jiwa, sekolah-sekolah menjamur, universitas berdiri megah, tetapi hanya segelintir yang menganggap membaca buku sebagai kebiasaan wajar. Perpustakaan kita sepi, toko buku berguguran, dan buku dianggap kalah penting dibandingkan kuota internet. Kita masih berani menyebut diri “bangsa besar”, tetapi bangsa besar macam apa yang tidak punya budaya membaca? Bangsa besar macam apa yang melek huruf tetapi buta memahami?

Maka angka 96 persen itu hanyalah kebanggaan semu. Kita memang bisa membaca huruf, tetapi kita gagal menjadi pembaca. UNESCO dan World Bank boleh saja mencatat kita nyaris sempurna dalam hal literasi dasar, tetapi BPS dengan tegas menunjukkan bahwa hanya sekitar sepuluh persen rakyat benar-benar membaca. Indonesia telah memenangkan perang melawan buta huruf, tetapi masih kalah telak dalam perang membangun masyarakat pembaca.

Kita sering berkoar-koar bahwa “bangsa yang besar adalah bangsa yang membaca.” Tetapi ironinya, kita hanya mengutip kalimat itu tanpa pernah mewujudkannya. Bangsa besar apa yang perpustakaannya kosong? Bangsa besar apa yang lebih percaya hoaks ketimbang riset? Bangsa besar apa yang membaca lebih sedikit daripada menggulir layar?

Bangsa besar, konon katanya. Tetapi faktanya, kita lebih mirip bangsa penonton—penonton gosip, penonton politik murahan, penonton drama Korea, penonton video singkat lima belas detik. Membaca? Ah, itu terlalu berat. Terlalu serius. Terlalu membuang waktu.

Maka biarlah kita tetap berbangga dengan 96 persen angka melek huruf itu. Biarlah kita terus merayakan statistik semu. Tetapi satu hal yang pasti: kita memang bisa membaca, hanya saja kita tidak pernah menjadi pembaca. Dan itu, adalah tragedi intelektual terbesar bangsa ini.

Andai saja, toko buku lebih ramai ketimbang rumah makan/toko pakaian