Perubahan Partai Politik di Indonesia dari Pluralisme Awal ke Politik Personal

Perjalanan partai politik di Indonesia ibarat arus sungai, berliku, kadang meluap, lalu menyempit. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada struktur organisasi, tetapi juga pada tujuan, bahasa politik, dan peran partai dalam kehidupan publik. Untuk memahami kondisi saat ini, kita perlu menelusuri tonggak sejarah mulai dari kebangkitan politik modern pada akhir masa kolonial, masa demokrasi parlementer pascakemerdekaan, era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru yang mengekang pluralitas, hingga ledakan partai pasca Reformasi yang kemudian bergeser menjadi politik personal.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, lahir organisasi seperti Sarekat Islam, Indische Partij, dan Budi Utomo. Mereka menjadi cikal bakal partai politik yang menggabungkan tuntutan sosial-ekonomi dengan kesadaran politik kebangsaan. Transformasi dari organisasi massa menjadi partai formal menandai pergeseran dari perjuangan kultural-ekonomi ke perebutan legitimasi politik. Partai-partai awal ini menjadi arena pembentukan identitas politik nasionalis, Islam, dan kiri, yang kelak menentukan pola kompetisi pascakemerdekaan.

Pemilu 1955 menjadi tonggak pluralisme politik awal. PNI, Masyumi, NU, dan PKI menjadi partai besar, tetapi fragmentasi tinggi membuat partai terbesar hanya menguasai sebagian kursi. Puluhan partai kecil juga berhasil masuk parlemen. Data hasil pemilu menunjukkan sulitnya membentuk koalisi stabil, tercermin dari kabinet yang sering berganti. Meski dianggap sebagai simbol demokrasi yang baru lahir, pemilu ini juga menyingkap kelemahan sistem multipartai tanpa mekanisme konsolidasi yang kuat.

Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno mengumumkan Demokrasi Terpimpin pada 1959 melalui Dekrit 5 Juli. Lembaga parlemen kehilangan kebebasan, dan partai-partai dipaksa mengikuti garis politik presiden. Militer dan kelompok nasionalis mendapat posisi dominan. Kebebasan oposisi melemah, sementara ideologi yang bertentangan dengan garis besar negara ditekan. Arsip sejarah menunjukkan pembatasan aktivitas partai yang dianggap mengancam stabilitas, meskipun langkah ini juga mematikan proses kompetisi politik yang sehat.

Era Orde Baru di bawah Soeharto memperketat sistem. Setelah peristiwa 1965, PKI dibubarkan dan kekuatan politik diatur ulang. Golkar dijadikan kendaraan utama kekuasaan. Tahun 1973, rezim memaksa penggabungan partai menjadi hanya tiga: Golkar, PPP, dan PDI. Pemilu berlangsung rutin tetapi tidak kompetitif, dan pemenangnya selalu Golkar. Sistem ini stabil secara formal, namun mengorbankan kebebasan berpolitik dan melemahkan fungsi partai sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Reformasi 1998 memutus rantai otoritarianisme. Ratusan partai lahir, dan pemilu 1999 menjadi ajang kompetisi terbuka pertama dalam puluhan tahun. Harapan tinggi muncul untuk demokrasi partisipatif. Namun, fragmentasi kembali menjadi masalah. Banyak partai didirikan atas nama figur atau kelompok elite, bukan hasil kaderisasi. Koalisi pemerintah sering dibentuk demi bagi-bagi kekuasaan, bukan karena kesamaan program.

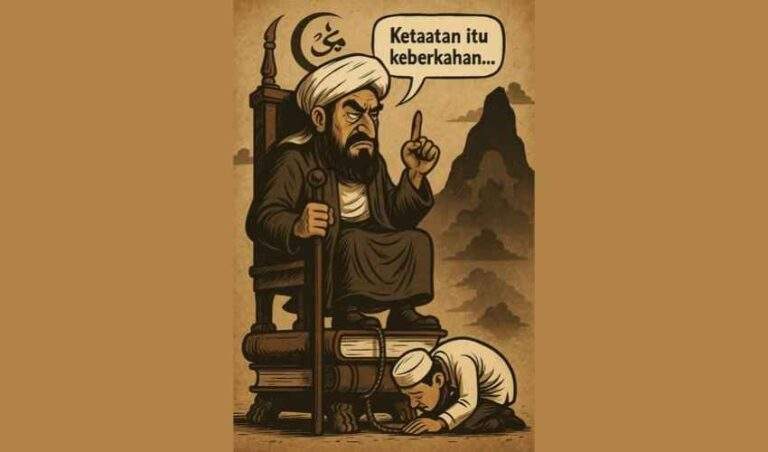

Pasca Reformasi, budaya partai bergeser menjadi lebih personal. Partai menjadi kendaraan politik untuk tokoh atau keluarga, dan kerap bergantung pada modal besar. Kaderisasi lemah membuat partai rentan pecah atau berganti arah sesuai kepentingan elite. Penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini memperburuk polarisasi dan mengurangi ruang bagi ideologi yang konsisten.

Beberapa tahun terakhir menunjukkan upaya konsolidasi kekuasaan oleh aktor politik besar. Koalisi jangka panjang dibangun, tetapi juga muncul intervensi aktor non-partai seperti militer atau keluarga politik. Rancangan undang-undang yang memperluas peran militer di sektor sipil dan keterlibatan dinasti politik menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi Indonesia.

Perubahan struktur partai berdampak langsung pada kualitas perwakilan dan kebijakan. Dalam periode 2004 hingga 2019, koalisi besar di parlemen terbukti mampu menjaga kestabilan kabinet dan kebijakan. Sebaliknya, era 1950–1959 menunjukkan bahwa partai yang lemah dan mudah pecah menghasilkan ketidakstabilan politik. Sejarah membuktikan bahwa kekuatan partai berbanding lurus dengan kualitas demokrasi.

Jika ingin partai benar-benar mewakili rakyat, perbaikan harus dimulai dari tingkat lokal. Kaderisasi, pendidikan politik, dan transparansi pendanaan harus menjadi fokus. Partai bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, melainkan pilar demokrasi yang sehat. Perjalanan panjang dari pluralisme awal hingga politik personal harus menjadi pelajaran berharga agar masa depan demokrasi Indonesia tidak kembali terseret arus sentralisasi dan oligarki.