Negeri yang Tak Pernah Lulus Ujian Hukum

Di suatu sore yang tenang, bayangkan seseorang tengah duduk di beranda rumah dengan buku tua karya Satjipto Rahardjo di tangan. Di tengah keheningan itu, mengemuka satu pertanyaan yang sering kali bergaung di benak banyak orang: apakah hukum di Indonesia sungguh-sungguh hadir sebagai penjaga keadilan, atau justru telah menjadi alat kekuasaan?

Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Ia lahir dari pengamatan terhadap peristiwa demi peristiwa yang memperlihatkan bagaimana hukum di negeri ini bekerja—atau tepatnya, tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kasus-kasus besar sering bergulir seperti sandiwara, dengan akhir yang dapat ditebak bahkan sebelum proses dimulai. Putusan-putusan hukum acap kali mencerminkan kehendak politik, bukan logika yuridis yang objektif.

Coba tengok lemahnya pemberantasan korupsi sejak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 2019. Sejak saat itu, efektivitas lembaga antirasuah ini merosot tajam. Ini bukan sekadar opini, melainkan berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan bahwa jumlah operasi tangkap tangan (OTT) KPK turun dari 30 kasus pada 2018 menjadi hanya 7 kasus pada 2023 (ICW, Laporan Akhir Tahun 2023). Sulit dipercaya bahwa lembaga yang dulu disegani kini nyaris kehilangan taringnya.

Ironisnya, sebagian pelaku korupsi yang telah dijatuhi hukuman justru kembali ke panggung politik. Konstitusi memang memberi hak kepada mereka untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman, namun dalam konteks kejahatan luar biasa seperti korupsi, tidakkah seharusnya hukum memberi perlindungan ekstra kepada publik? Atau, apakah publik sudah terbiasa menganggap korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi?

Namun problematika hukum di Indonesia tidak berhenti pada pelaksanaan. Proses pembentukan hukum pun sarat dengan kejanggalan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai banyak kritik, tetap disahkan oleh DPR pada Desember 2022. Prosesnya cepat, pelibatan publik minim, dan suara akademisi serta masyarakat sipil seolah diabaikan. Human Rights Watch bahkan menilai bahwa KUHP baru ini membahayakan kebebasan berekspresi, karena mengandung pasal-pasal yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pejabat negara (HRW Report, 2023).

Ambil Pasal 240 dan 241 KUHP baru, yang berisi ancaman pidana bagi mereka yang dianggap menghina penguasa. Bukankah ini menghidupkan kembali semangat pasal karet era Orde Baru? Terlalu sering disaksikan bagaimana pasal semacam itu dijadikan senjata untuk membungkam warga yang sekadar menyampaikan pendapat.

Ketimpangan dalam penegakan hukum juga terlihat nyata dalam konflik agraria. Masyarakat adat, petani kecil, dan komunitas lokal kerap dikalahkan oleh perusahaan besar yang memiliki jejaring kekuasaan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa dalam lebih dari separuh kasus agraria yang mereka dampingi sepanjang 2022, aparat negara justru berpihak kepada korporasi. Sulit untuk mengatakan bahwa hukum berdiri netral dalam situasi semacam ini.

Salah satu kisah yang merepresentasikan realitas tersebut adalah pengalaman ibu Sumiyati dari Kulon Progo, yang tanahnya digusur demi pembangunan bandara baru. Ia memperjuangkan haknya atas tanah, namun justru dilabeli sebagai pengganggu pembangunan. Proses hukum yang ditempuh tidak membuahkan hasil. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja yang disahkan melalui metode omnibus law semakin menunjukkan keberpihakannya pada investor dan menjauh dari aspirasi rakyat.

Laporan Freedom House tahun 2024 menurunkan status Indonesia dari “partly free” menjadi “not free” dalam aspek kebebasan sipil. Salah satu indikator utama penilaian tersebut adalah penggunaan hukum untuk membungkam oposisi (Freedom in the World 2024, Freedom House).

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen yang paling sering disalahgunakan. SAFEnet mencatat bahwa dari tahun 2008 hingga 2023, lebih dari 400 kasus jerat UU ITE tercatat, sebagian besar pelapornya berasal dari kalangan pejabat publik dan elit politik (SAFEnet Annual Report, 2023). UU ini bukannya melindungi warga di ruang digital, justru menjadi alat untuk menghantam siapa pun yang berani mengkritik.

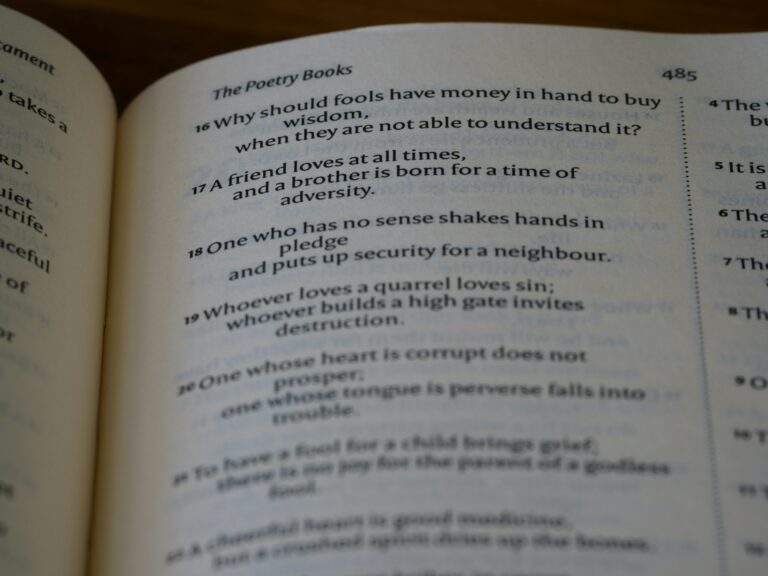

Persoalan hukum di Indonesia bukan semata-mata soal kelemahan teknis atau kelembagaan. Ini adalah persoalan paradigma. Hukum terlalu lama diposisikan sebagai teks yang beku, bukan sebagai cerminan nilai keadilan yang hidup. Satjipto Rahardjo dalam “Hukum Progresif” menekankan bahwa hukum seharusnya berpihak pada yang lemah, hadir di tengah masyarakat, dan lentur terhadap realitas sosial.

Perubahan yang diperlukan bukan hanya revisi norma atau pembentukan institusi baru, tetapi keberanian moral dari para pelaku hukum: hakim yang tidak mudah disuap, jaksa yang setia pada nuraninya, dan advokat yang membela keadilan tanpa takut kehilangan klien. Tak kalah penting, masyarakat sipil pun perlu terus kritis dan aktif mengawasi.

Mahfud MD pernah mengingatkan, “Negara ini bisa selamat jika hukum ditegakkan secara adil, dan hukum bisa tegak kalau aparatnya bermoral.” Di tengah situasi hari ini, di mana rasa keadilan terasa semakin jauh dari rakyat, kutipan ini menjadi panggilan untuk refleksi bersama.

Jadi, apakah hukum masih menjadi panglima? Jawabannya sangat bergantung pada siapa yang menjalankannya. Di tangan yang benar, hukum bisa menjadi cahaya. Tapi di tangan yang salah, ia bisa berubah menjadi senjata penindas.

Hukum yang baik tak lahir dari teks sempurna, melainkan dari tekad kolektif untuk membangun keadilan sosial. Hukum yang hidup bukan hukum yang hanya diperdebatkan di ruang sidang, tetapi hukum yang keadilannya dapat dirasakan di sawah, di kampung, di kolong jembatan, dan di layar kecil tempat suara rakyat berseru.

Inilah hukum yang patut diperjuangkan di Indonesia.