Membaca untuk Merdeka

Pagi di Kota Bandung, 1930. Di sebuah ruang sidang bergaya kolonial Belanda, sosok muda Soekarno berdiri tegar—bukan sebagai terdakwa biasa, melainkan seorang orator ulung yang sedang membacakan pembelaannya. Dengan suara lantang, ia menegaskan bahwa kemiskinan dan penindasan rakyat bukanlah takdir alamiah, melainkan produk kebijakan imperialisme. “Bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian,” tuturnya, memotret gagasan bahwa pemimpin sejati harus berani berbeda dan memikul tanggung jawab sendirian demi kemerdekaan bangsa.

Sejak belia, Soekarno dikenal gemar membaca. Di masa pengasingan, ia menyerap ide-ide besar dari Marx, Lenin, hingga Spinoza, menjahitnya menjadi visi perjuangan nasional. Buku menjadi senjata pikiran—lebih ampuh daripada senapan—karena mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan solidaritas antarsuku dan antardaerah.

Mohammad Hatta, sahabat karib Bung Karno, kerap dipanggil “Bapak Koper Buku.” Ketika dibuang ke Boven Digul oleh pemerintah kolonial, Hatta membawa berpeti-peti buku untuk terus mendalami ekonomi politik dan pemikiran liberal-demokratis. Di penjara itulah ia merancang blueprint ekonomi kerakyatan yang kemudian menjadi dasar pemerintahan RI.

Di tengah kekacauan Perang Dunia II, Tan Malaka—yang menyamar sebagai penjahit—menghabiskan ratusan jam menulis Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) sebagai landasan filsafat pergerakan. Ia menegaskan bahwa “Madilog ialah cara berpikir yang berdasarkan Materialisme, Dialektika, dan Logika,” mendorong pemuda nasional untuk berpikir ilmiah, bukan sekadar mitos.

Dalam Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno menulis: “Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia,” menggambarkan energi literasi yang mengalir di tubuh pergerakan pemuda—dari Aceh hingga Papua—melintasi batas budaya dan bahasa.

Cetakan pertama Indonesia Menggugat dan Madilog cepat habis di pasaran gelap, layaknya novel best seller hari ini. Namun isinya jauh melampaui hiburan—ia memicu diskusi tentang kedaulatan, hak asasi, dan metodologi sains sosial. Setiap halaman dianggap cetak biru revolusi pikiran.

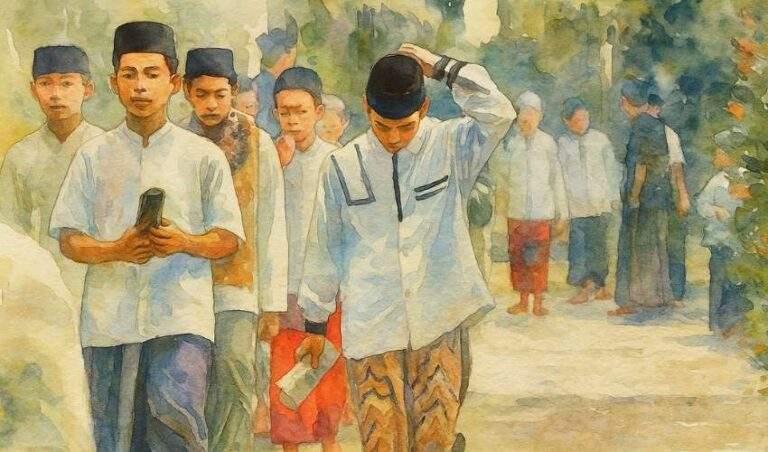

Siswa Taman Siswa Yogya, murid Ki Hajar Dewantara, diwajibkan membaca karya-karya pergerakan dan sejarah nusantara. Program literasi inilah cikal bakal munculnya kaum muda terpelajar yang kelak menjadi guru sekaligus penggerak pendidikan rakyat pasca-1945.

Kelompok radikal dan moderat sama-sama menerbitkan majalah kecil, seperti Hikajat dan Pekat, menebar ide kepada pedagang pasar dan nelayan. Perpustakaan jalanan—kotak kayu berisi puluhan judul terbitan PNI—menjadi titik temu intelektual para pejuang tanpa seragam.

Jika perjuangan kemerdekaan dahulu dihembuskan oleh buku dan buletin yang menyebar pelan namun meresap, hari ini informasi kerap tiba lewat gosip di WhatsApp atau TikTok. Gosip memadu fakta dan fiksi tanpa filter, membentuk opini yang dangkal dan mudah terpecah belah.

Riset terkini menunjukkan rata-rata pengguna menghabiskan 56 menit tiap hari di TikTok—setara 6% jam terjaga mereka. Di Indonesia, laporan Campaign Indonesia mencatat lebih dari 100 juta pengguna menonton rata-rata 45 jam per bulan. Waktu semacam ini nyaris setara durasi membaca berpuluh buku tebal setiap bulan, namun tak meninggalkan warisan gagasan.

Penelitian arXiv (2023) tentang short-form video mengungkap bahwa eksposur konstan pada konten singkat seperti TikTok mengganggu ingatan prospektif—kemampuan melaksanakan rencana yang telah dipikirkan sebelumnya. Ketika ingatan dan fokus tergerus, daya kritis juga menipis.

Ketika Soekarno menulis di balik jeruji, ia mengubah paradoks ketertindasan menjadi pidato heroik. Sekarang, generasi muda lebih sering berkiblat pada tren daring—yang hilang dalam lajunya hanya hit “challenge” berikutnya—tanpa waktu untuk menyelami gagasan besar.

Sekolah menengah di era pergerakan menetapkan minimal 30 menit membaca bahan politik/ilmiah setiap hari. Metode ini dinilai efektif meningkatkan pengetahuan sejarah dan kesadaran kritis siswa hingga 25% dibanding metode ceramah biasa.

Buku-buku impor—dari Weimar hingga New York—pun diseka di benak pergerakan. Sumber klasik seperti John Stuart Mill, Darwin, hingga Lenin dibaca ulang dalam konteks Nusantara. Perpaduan pengetahuan global dan lokal inilah yang menyalakan semangat merdeka.

Bayangkan jika buku-buku itu lenyap: peta pergerakan tak lagi tergambar, ide revolusi pun kehilangan alamat. Tanpa literasi, semangat hanya jadi euforia sesaat, tanpa pondasi strategi jangka panjang.

Di era digital, gosip politik bisa viral dalam hitungan menit, tapi kerap tanpa verifikasi. Sementara diskusi ilmiah—yang dulu bertahan lama dalam catatan sejarah—kini tenggelam dalam lautan klik “like”. Akibatnya, literasi politik menurun, dan manipulasi opini makin mudah terjadi.

Orang tua dan guru harus mencontoh Bung Hatta: membiasakan anak mengantongi satu buku pelajaran serius—bukan hanya smartphone. Dengan demikian, generasi muda dibekali kerangka berpikir logis, bukan sekadar refleks menanggapi trending topic.

Mengadopsi prinsip Madilog, pendidikan modern bisa menyeimbangkan Materialisme (realitas sosial), Dialektika (kemampuan melihat kontradiksi), dan Logika (penalaran sistematis). Tan Malaka mengingatkan: “Sekali merangkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui”—artinya kemampuan berpikir kritis membuka pintu solusi berlapis.

Beberapa komunitas kini menggalakkan #Buku30Menit sebelum berselancar di media sosial. Hasil survei awal menunjukkan 70% peserta merasa lebih tenang dan punya ide diskusi yang lebih tajam setelah rutin membaca harian.

Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, melainkan buah kerja keras—terutama kerja otak yang diasah lewat membaca. Jika perintis mengandalkan buku untuk menyusun strategi, generasi kini pun perlu membagi waktunya: investasikan 30 menit pada buku atau artikel bermutu, agar payung gagasan tidak bocor diterpa hoaks dan gosip.

Bangsa besar lahir dari tangan-tangan yang membalik halaman buku, bukan hanya menggulir layar atau menyebar gosip. Seperti elang sendirian yang terbang tinggi, jadilah pembaca tekun—niscaya Anda menorehkan jejak perubahan yang lebih luas daripada sekadar #fyp atau trending topic.