Membongkar Cara Kerja APBD Daerah: Dari Dana Pusat hingga Jalan Berlubang di Kampung Kita

Pernah nggak kamu jalan-jalan ke sebuah daerah dan heran, kenapa jalan di sana mulus banget, tapi di tempatmu sendiri malah banyak lubang? Atau kamu lihat taman kota yang indah dengan air mancur warna-warni di satu kabupaten, tapi di kampungmu sendiri, lapangan bola pun tak terurus? Nah, itu semua biasanya ada hubungannya dengan satu kata kunci yang jarang kita perhatikan sebagai warga: APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ini bukan cuma sekadar istilah yang dibacakan waktu sidang paripurna, tapi ia adalah nafas utama pembangunan di setiap sudut Indonesia. Dari Aceh sampai Papua.

Coba bayangkan sebuah daerah sebagai rumah tangga besar. Rumah itu butuh biaya listrik, air, makanan, renovasi, bahkan biaya jaga-jaga kalau hujan bocor. Nah, biaya itulah yang dalam skala daerah disebut APBD. Ia adalah sumber dana untuk menjalankan semua fungsi pemerintahan daerah—mulai dari menggaji ASN, membangun infrastruktur, pelayanan publik, hingga program-program kesejahteraan sosial. Tapi jangan dibayangkan sederhana. Cara kerjanya sangat teknis, politis, birokratis, dan seringkali—jika tidak diawasi—juga bisa menjadi ladang korupsi yang sangat basah.

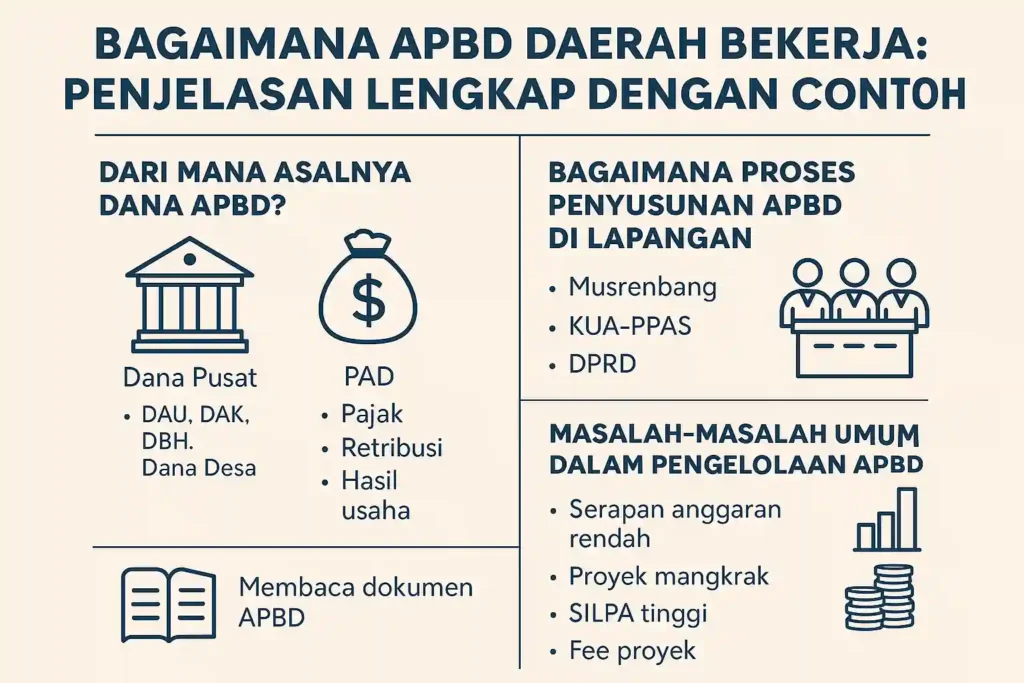

Pertama-tama, kita bahas dulu soal dari mana sih uang APBD itu berasal. Di banyak daerah di Indonesia, terutama yang bukan kota besar, mayoritas dana APBD bersumber dari pusat. Ada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID). Sumber ini masuk dalam kategori “transfer pusat”. Misalnya, dalam laporan APBD Kota Tegal tahun 2023, dari total pendapatan sebesar Rp1,3 triliun, sekitar 70%-nya berasal dari dana transfer pusat. PAD atau Pendapatan Asli Daerah, seperti pajak hotel, restoran, parkir, retribusi, dan hasil usaha daerah sendiri, hanya menyumbang sekitar 30% atau kurang.

Yang menarik, banyak daerah masih kesulitan meningkatkan PAD. Alasannya beragam. Bisa karena aktivitas ekonominya masih lesu, potensi pajaknya kecil, atau karena tidak ada kemauan politik dan kapasitas kelembagaan untuk mengembangkan pendapatan. Misalnya, di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, PAD tahun 2022 hanya sekitar Rp80 miliar dari total APBD lebih dari Rp800 miliar. Artinya, hampir semua kegiatan pemerintahan di Lembata ditopang dari Jakarta. Bayangkan kalau transfer pusat itu tersendat.

Proses penyusunan APBD juga nggak sembarangan. Ada tahap perencanaan yang disebut RKPD—Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD disusun dari usulan-usulan warga yang dikumpulkan lewat Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota/kabupaten. Tapi, jangan buru-buru senang dulu. Banyak warga yang merasa, meski sudah ikut Musrenbang dan menyampaikan usulan, yang masuk APBD tetap saja itu-itu saja. Misalnya, warga minta perbaikan jalan lingkungan, tapi yang dianggarkan justru pembangunan gedung baru kantor camat. Kenapa begitu? Karena proses berikutnya adalah pembahasan di DPRD. Di sinilah politik lokal mulai bermain.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah tahap di mana kepala daerah dan DPRD negosiasi. Di sini terjadi tarik-menarik kepentingan. Kepala daerah ingin program unggulannya masuk. DPRD juga punya konstituen yang harus diberi “oleh-oleh” berupa proyek atau program di dapilnya. Maka lahirlah istilah “pokir” atau pokok-pokok pikiran DPRD. Di beberapa daerah, pokir ini menjadi sumber masalah. Misalnya di Kota Bekasi, tahun 2023, BPK menemukan indikasi proyek-proyek pokir yang fiktif—anggaran miliaran rupiah ditransfer untuk kegiatan yang tidak pernah terjadi di lapangan.

Setelah disahkan jadi Perda, APBD kemudian dieksekusi oleh OPD—Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan lainnya mulai menjalankan programnya. Tapi di sini pun tidak mudah. Setiap rupiah belanja daerah harus melewati prosedur birokrasi yang ketat. Ada e-budgeting, e-planning, e-procurement, dan sistem lainnya. Tujuannya sih bagus—agar transparan dan efisien. Tapi dalam praktiknya, banyak daerah belum siap. Server sering error, SDM belum cukup paham, atau justru sistemnya disiasati. Di DKI Jakarta, e-budgeting pernah dijadikan alat oleh Gubernur Ahok untuk membongkar permainan anggaran siluman—anggaran yang disisipkan oleh oknum di tengah proses pembahasan tanpa persetujuan publik.

Ada satu masalah besar yang sering terjadi: serapan anggaran rendah. Ini terjadi hampir setiap tahun, terutama di semester pertama. Kenapa? Karena proses perencanaan dan persetujuan APBD sering molor. Kadang baru disahkan Desember, bahkan Januari. Proses lelang proyek pun baru mulai Maret atau April. Maka tidak heran jika pembangunan jalan, jembatan, atau rehab sekolah baru terlihat menjelang akhir tahun. Bahkan, di Kabupaten Bandung tahun 2022, serapan anggaran per Agustus baru mencapai 40%. Banyak proyek terburu-buru dikebut di akhir tahun, dan kualitasnya pun dipertanyakan.

Di sisi lain, banyak juga anggaran yang tidak bisa dibelanjakan. Jadilah Silpa—Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Ini seperti sisa uang belanja bulanan yang tidak dipakai. Tapi bukan karena irit, melainkan karena nggak bisa dipakai. Bisa jadi karena proyek batal, gagal lelang, atau kepala OPD takut-takut mengambil keputusan karena trauma diperiksa aparat penegak hukum. Misalnya, setelah OTT KPK di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022, banyak kepala dinas di Kalimantan Timur yang menjadi sangat berhati-hati bahkan enggan menandatangani dokumen belanja. Akibatnya, pembangunan pun tersendat.

Ada satu kasus menarik di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Pada tahun 2022, bupati daerah tersebut—Muhammad Adil—secara terbuka memarahi petugas Kementerian Keuangan dalam forum resmi karena menganggap dana transfer pusat terlalu kecil. Ia menyebut “lebih baik Meranti keluar dari NKRI”. Pernyataan ini tentu gegabah, tetapi mencerminkan betapa daerah-daerah tertentu merasa ketimpangan fiskal begitu nyata. Mereka menganggap daerah penghasil minyak dan gas justru tidak diberi jatah yang adil. Dalam konteks ini, pembagian DBH (Dana Bagi Hasil) selalu menjadi polemik.

Tapi tidak semua kisah APBD itu suram. Ada juga contoh baik. Kota Surabaya, misalnya, di bawah kepemimpinan Risma, berhasil mengelola APBD dengan cukup efisien. PAD Surabaya meningkat signifikan lewat pengelolaan pajak yang lebih modern, seperti pajak hotel, restoran, dan parkir yang sudah online. Program-program seperti taman kota, perpustakaan keliling, layanan kesehatan gratis lewat Puskesmas, hingga e-budgeting yang transparan menjadikan Surabaya sering jadi rujukan studi banding.

Kota Makassar pun pernah menjadi pionir dalam reformasi birokrasi APBD dengan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Melalui sistem ini, masyarakat bisa melaporkan proyek APBD yang mangkrak atau kualitas pembangunan yang buruk langsung ke pemerintah kota. Beberapa kali, laporan warga mendorong perbaikan jalan dan layanan publik dalam waktu cepat. Sistem ini bahkan direplikasi oleh daerah lain seperti Banyuwangi.

Banyuwangi sendiri menjadi contoh bagaimana APBD bisa digunakan untuk penguatan ekonomi lokal. Lewat program-program kreatif seperti festival budaya, promosi UMKM, hingga pariwisata berbasis masyarakat, APBD tidak hanya habis untuk pembangunan fisik, tapi juga untuk membangun ekosistem ekonomi daerah. Kabupaten ini berhasil meningkatkan PAD dari sektor pariwisata yang sebelumnya hampir nol menjadi lebih dari Rp100 miliar dalam beberapa tahun.

Tentu tidak semua daerah bisa meniru Banyuwangi atau Surabaya. Karena APBD sangat tergantung pada kepemimpinan. Kepala daerah yang visioner dan bersih akan menggunakan APBD untuk kemajuan. Tapi yang pragmatis dan oportunis akan menggunakannya untuk pencitraan dan bagi-bagi proyek ke kolega politik. Bahkan ada istilah yang umum di kalangan kontraktor: “beli proyek” alias fee proyek. Ini adalah penyakit lama, di mana rekanan harus setor sekian persen ke oknum tertentu agar bisa memenangkan lelang. Ini jelas melanggar hukum, tapi sayangnya masih jamak.

KPK dalam laporan tahunannya menyebutkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa adalah sumber korupsi terbesar di daerah. Hampir 50% kasus korupsi kepala daerah berkaitan dengan fee proyek APBD. Maka jangan heran kalau proyek jalan cepat rusak, karena kualitasnya dikorbankan untuk membayar “jatah” itu.

Kini, dengan sistem digital seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dari Kemendagri, diharapkan proses perencanaan dan penganggaran bisa lebih terintegrasi. Semua daerah wajib memasukkan RKPD, KUA-PPAS, hingga DPA secara online. Tapi implementasi SIPD pun belum mulus. Banyak daerah mengeluh sistemnya belum stabil, kadang lambat, dan pelatihan ke operator masih minim. Bahkan di beberapa kabupaten di Papua, penginputan SIPD terpaksa dilakukan di kota lain karena keterbatasan infrastruktur internet.

Lalu bagaimana seharusnya? Pertama, tentu soal transparansi. Semua dokumen APBD semestinya terbuka untuk publik. Termasuk rincian belanja, siapa pemenang proyek, nilai kontrak, hingga progres fisik. Sayangnya, masih banyak daerah yang tidak menyediakan ini secara online. Bahkan ketika warga minta, jawabannya bisa sangat birokratis. Padahal keterbukaan itu hak rakyat.

Kedua, penguatan kapasitas perencana dan pelaksana. Banyak dinas yang kekurangan SDM teknis yang mumpuni. Bahkan penyusunan program sering copy-paste dari tahun sebelumnya. Ini menyebabkan program tidak responsif terhadap kebutuhan riil warga. Perlu pelatihan berkelanjutan, dan juga ruang inovasi yang terbuka.

Ketiga, partisipasi warga harus nyata, bukan sekadar formalitas. Musrenbang harus dievaluasi kualitasnya. Jangan cuma jadi ajang ceremonial tahunan. Warga harus tahu usulan mana yang masuk, mana yang ditolak, dan alasannya. Platform digital bisa dipakai untuk memperkuat suara warga.

Keempat, peran pengawasan. BPK, Inspektorat, hingga masyarakat sipil harus terlibat mengawasi penggunaan APBD. Banyak LSM lokal yang mulai melakukan audit sosial terhadap proyek-proyek APBD. Di Yogyakarta, misalnya, kelompok warga pernah melakukan audit partisipatif terhadap proyek drainase dan menemukan kebocoran volume pekerjaan. Ini contoh yang perlu diperluas.

Kelima, keberanian politik. Kepala daerah harus berani melawan praktik rente anggaran, menolak tekanan pokir yang manipulatif, dan memprioritaskan program yang berdampak nyata. Tapi tentu ini tidak mudah di tengah sistem politik yang mahal dan penuh kompromi.

Kalau kamu bertanya, “terus kita sebagai warga bisa apa?”, jawabannya: banyak. Kita bisa mulai dengan membaca APBD. Coba buka situs resmi pemerintah daerah, lihat dokumen anggarannya. Mungkin akan terasa rumit di awal, tapi dengan membaca kita bisa tahu: ke mana sebenarnya uang rakyat itu pergi. Kita juga bisa menyuarakan pendapat lewat media sosial, ikut forum warga, atau sekadar menanyakan ke kelurahan tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan.

Karena sejatinya, APBD adalah milik kita semua. Ia bukan milik bupati, wali kota, atau DPRD. Tapi milik setiap warga yang membayar pajak, yang berharap anaknya bisa sekolah gratis, yang ingin pelayanan kesehatan terjangkau, yang bermimpi jalan ke kampungnya tidak lagi becek.

Dan kalau kita diam, kita sedang membiarkan uang rakyat mengalir tanpa arah. Tapi kalau kita peduli, bertanya, dan mengawasi—APBD bisa menjadi alat perubahan, bukan alat bancakan.

“Sudahkah kamu tahu ke mana uang daerahmu digunakan? Bagikan artikel ini, dan mari awasi bersama penggunaan APBD!”

Sumber:

- BPK RI (https://bpk.go.id)

- Kemendagri (https://kemendagri.go.id)

- LAPOR (https://www.lapor.go.id)

- Satu Data (https://data.go.id)