Kitab yang Ditulis Tanpa Darah

Di Tepi Prasasti yang Terlupakan

Kami menuliskan nama-nama

pada batu yang kini dijadikan trotoar,

tempat sandal pejabat lewat

sambil menatap layar ponsel mereka—

yang tak sempat menunduk,

karena masa lalu dianggap tak penting.

Prasasti bukan lagi penanda,

tapi dekorasi trotoar.

Di situ tercetak kisah:

darah yang dulu dibayar oleh rakyat

kini tinggal cat pudar,

dilindas ban kendaraan berplat merah.

Mereka sebut itu penghormatan,

pemeliharaan nilai sejarah,

padahal kami tahu—

itulah cara paling halus untuk melupakan:

mengabadikan sesuatu

agar tak perlu dikenang secara aktif.

Prasasti yang kau lewati tiap hari itu,

pernah jadi tempat bersujud,

tempat nyawa menyerah,

tempat ibu-ibu menggulung doa di ujung tikar.

Kini ia hanya batu,

tanpa makna, tanpa tafsir,

kecuali untuk dilewati

oleh sepatu mahal dari ruang ber-AC.

Sejarah? Ia dipahat bukan untuk dicatat,

tapi untuk dipoles seperti patung:

hidung lurus, wajah cerah,

dan tak ada luka di dada.

Kami menuliskan nama-nama,

tapi tak seorang pun ingin membacanya

kecuali saat kunjungan kerja,

dengan kamera dan senyum formal.

Juni 2025

Serat Kekuasaan yang Disulam Ulang

Di sudut perpustakaan, lembar-lembar lontar

mulai diganti dengan PDF bersampul emas.

“Kebenaran harus modern,” kata mereka

sembari menghapus paragraf-paragraf lama.

Mereka menyulam ulang sejarah

bukan dengan benang sejarah,

tapi kabel internet dari kementerian.

Nama-nama yang dulunya pengkhianat,

kini mendapat gelar pahlawan,

dan makam di taman bunga,

dengan payung kehormatan.

Tokoh rakyat? Dibuang ke pinggir kurikulum.

Anak-anak belajar nama yang aman,

kisah yang disetujui,

agar tak tumbuh jadi pembantah.

Serat itu kini berlubang,

tapi dijahit ulang dengan narasi baru:

mengapa berdarah jadi puitis,

kenapa pembantaian disamarkan sebagai operasi.

Kita tak lagi mengingat sejarah,

kita mengarsipkannya agar tak mengganggu pembangunan.

“Jangan bawa-bawa masa lalu,” kata menteri

sambil menyusun rencana monumen baru.

Dan di tengah taman itu,

tugu peringatan tak lagi berdiri,

hanya taman bunga dan kursi tamu,

untuk selfie dan laporan kegiatan.

Mereka menyulam sejarah

seperti menyulam pakaian perayaan:

tak peduli lubang di dalam,

yang penting tampak pantas di luar negeri.

Juni 2025

Wayang yang Tak Lagi Punya Dalang

Wayang-wayang itu

bergerak sendiri di layar yang sobek.

Dalangnya sibuk rapat

menyusun RUU yang tak pernah kita baca.

Gamelan diam, gong pun sunyi,

kayu dan kain itu kini bicara dalam diam,

karena skenarionya telah diganti:

Arjuna menerima amplop,

Bima duduk di kursi dewan.

Semua lakon diatur oleh algoritma,

didikte oleh iklan dan modal.

Pandawa dan Kurawa bersulang bersama,

karena dalam negeri ini,

yang penting bukan kebenaran,

tapi konsensus tanpa suara.

Punokawan kini dipecat,

karena terlalu lucu untuk zaman yang muram.

Semua menjadi formal:

tidak ada kesedihan, tidak ada perlawanan,

yang ada hanya pidato panjang

berisi tepuk tangan dan data palsu.

Wayang-wayang itu tak butuh dalang,

mereka cukup dikendalikan dari pusat data,

dan kita semua penonton

yang tak bisa memilih adegan.

Juni 2025

Museum dari Air Mata

Kami bukan pengunjung,

kami adalah isi museum itu sendiri:

kami adalah pakaian compang, kursi kosong,

dan amplop-amplop tak terkirim.

Kami adalah suara dalam diorama

yang tak bisa bersuara,

karena museum hanya menyimpan benda,

bukan kesaksian.

Setiap etalase adalah luka:

kursi penyiksaan, foto pemuda hilang,

sepatu terakhir yang tak pernah kembali.

Tapi itu semua hanya koleksi.

Dipoles dan diterangi lampu,

bukan untuk dikenang,

tapi untuk estetika.

Petugas museum tersenyum,

mengantar tur ke ruang berikutnya,

tapi tak menjawab saat ditanya:

“Mana suara ibu yang kehilangan anaknya?”

Museum bukan lagi tempat menyimpan ingatan,

tapi tempat membungkamnya.

Setiap hari kami melihat nama kami

tertulis rapi di katalog pengunjung,

padahal kamilah artefak yang paling lengkap:

duka yang tak selesai.

Juni 2025

Gamelan Sunyi di Gedung Arsip

Gedung arsip itu tenang,

bangunan marmer dan kaca,

di dalamnya suara gamelan direkam,

tapi tak diputar.

Karena nada-nada itu terlalu getir,

mengingatkan pada malam-malam gelap

saat nama dipanggil dan tak pernah kembali.

Gamelan itu dulu dimainkan

saat desa dibakar,

saat sawah dirampas,

saat rakyat dipaksa tersenyum

untuk kamera wartawan luar negeri.

Kini disimpan dalam folder bernama “non-prioritas”

dan hanya diputar saat perayaan tertentu,

tentu saja, tanpa penonton.

Pencatatan sejarah menjadi steril:

semua luka dibungkus plastik arsip,

ndisusun berdasarkan klasifikasi yang tak bisa kita akses.

Gedung arsip itu tidak berdebu,

tapi juga tak bernyawa.

Di dalamnya sejarah dibekukan,

bukan untuk dipelajari,

tapi untuk diamankan.

Juni 2025

Tari Topeng Kekuasaan

Topeng-topeng itu tersenyum

terbuat dari kayu trembesi dan cat tebal,

dikenakan menteri, jenderal,

bahkan penyair yang disuap.

Tarian mereka luwes,

gerakannya indah di mata media,

walau iramanya palsu,

dan panggungnya terbuat dari dokumen palsu.

Dalam setiap putaran, mereka menyampaikan pesan:

“Negara ini baik-baik saja.”

Padahal tanah digusur,

laut dijual, dan orang hilang

jadi angka di papan statistik.

Topeng-topeng itu kini diajarkan

sebagai warisan budaya,

bukan sebagai simbol perlawanan.

Anak-anak diajari menari,

tapi tak pernah diajari bertanya:

“Siapa yang kau wakili dalam tarianmu?”

Mereka menari hingga lupa wajah sendiri,

karena topeng telah menyatu dengan dahi.

Juli 2025

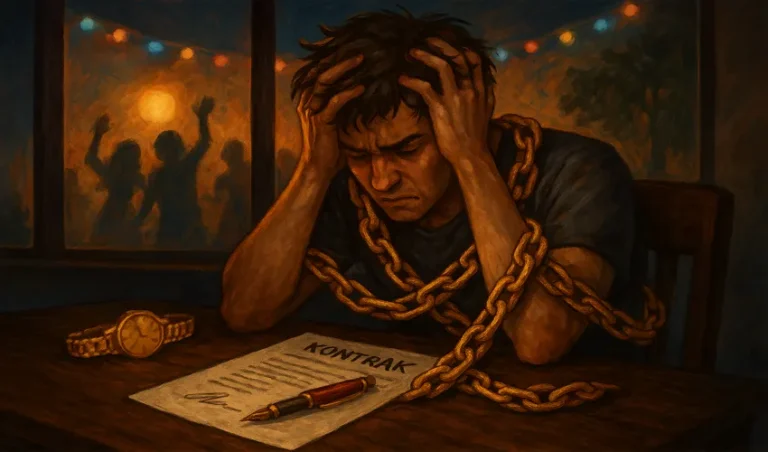

Kitab yang Ditulis Tanpa Darah

Kitab itu disusun oleh tim khusus,

pejabat, pakar, dan lembaga donor.

“Sejarah harus bersih,” kata mereka,

sambil menyensor tahun 1965.

Tak ada darah di halaman itu,

tak ada nama yang hilang,

tak ada tangis yang menggetarkan teks.

Semua telah disunting,

agar tampak damai dan stabil.

Kisah tentang pembantaian

diganti dengan “penertiban.”

Perlawanan ditulis sebagai “gangguan.”

Pemuda idealis disebut “radikal.”

Kitab itu lalu dibagikan

ke sekolah, kantor, dan pos RW.

Agar semua membaca

kisah yang telah disetujui.

Tapi kami tahu:

sejarah tanpa darah adalah dongeng.

Ia tak akan menggugah,

tak akan mengguncang.

Dan selama kitab itu dijadikan standar,

kita tak akan pernah bebas.

Karena yang tertulis bukan kebenaran,

tapi kehendak penguasa.

Kuburan, Mei 2025