Bahasa yang Retak di Lidah Sendiri

(setelah Derrida)

1

Kata ‘bahasa’ menempel di bibirku

seperti debu di rak buku yang lupa diseka.

Ia merangkak di antara rongga gigi,

mencari arti yang tak pernah stabil —

sebuah suku kata yang pura-pura setia,

padahal selalu berkhianat.

2

Aku eja: I – N – D – O – N – E – S – I – A

Setiap hurufnya bergetar seperti gelas retak

di meja makan seorang kolonial.

Setiap bunyi membelah lidah,

membelah peta, membelah mulutku sendiri.

Adakah engkau satu, wahai bahasa,

atau sekadar janji kebangsaan

yang digantung di sehelai piagam?

3

Dulu katanya ini perekat,

tapi siapa yang menempel siapa?

Bahasa menempel pada mulutku,

atau mulutku yang menempel pada kuasa?

Tanda bertumpuk pada tanda,

bunyi saling memakan arti.

Setiap kalimat membongkar kalimat lain,

sampai kata ‘merdeka’ pun kehilangan aksen.

4

Di papan tulis sekolah, ejaan dibenahi,

huruf dibetulkan —

tapi siapa membetulkan arti

yang meliar di kepala anak-anak?

Bahasa Indonesia, katamu resmi,

tapi di pasar, di gang, di warung kopi,

ia terpotong-potong:

jadi umpatan, jadi godaan, jadi bohong kecil

yang meloloskan kami dari pidato panjang.

5

Aku ingin mencintaimu, bahasa,

tapi Derrida berbisik di telingaku:

“Tidak ada pusat di sini — hanya jejak.”

Setiap kalimatmu berjanji

menyembuhkan perpecahan,

tapi kau sendiri retak,

dan di retakan itulah aku berteduh,

merangkai puisi dari serpihan,

menguji arti di lidahku sendiri.

6

Barangkali di sinilah rumahmu —

bukan di kamus, bukan di akta,

bukan di dewan yang mengatur ejaan.

Kau tinggal di salah ucap,

di keliru makna, di lidah yang gagap,

di pesan yang salah dikirim.

Di sanalah engkau paling hidup —

bahasa yang membocorkan dirinya

kepada siapa pun yang mau mendengar retaknya.

7

Aku tulis ini dalam tubuhmu sendiri:

Bahasa Indonesia —

rumah yang aku bongkar sendiri,

sebab setiap kata butuh lubang,

butuh celah untuk bernapas,

butuh salah untuk abadi.

Di sanalah Derrida tersenyum:

tiada kata yang suci,

hanya kata yang tak habis-habis dibongkar.

8

Setiap kata kau susun di rak perpustakaan,

rak itu lapuk, rayap bersarang di jeda tanda baca.

Aku meminjam satu frasa,

mengembalikannya dengan arti cacat.

Arsip pun menyimpan kebocoran —

bahwa bahasa Indonesia

bukan milik siapa-siapa sepenuhnya.

9

Di kantor-kantor megah,

kau dicetak di stempel,

dibekukan di paragraf peraturan.

Tapi di trotoar, kau lolos jadi grafiti:

cinta disingkat, kutuk disingkat,

pemberontakan dicoreh di tembok jembatan.

Bahasa Indonesia tak kenal pagar

selain pagar yang ia lubangi sendiri.

10

Anak-anak di gang

menjahit kata baru saban minggu —

campuran lidah ibu, lidah pasar, lidah daring.

Bahasa Indonesia yang kau ajarkan di sekolah

berbeda nadanya di rapat RT,

di obrolan larut malam, di story medsos

yang tak sempat diedit.

11

Aku kutip Derrida lagi: différance —

menunda, membedakan, meleset sedikit.

Bahasa selalu menunda kepastian,

sebab di sela suku kata

ada lubang waktu:

celah untuk bercanda,

celah untuk berbohong,

celah untuk membebaskan diri

dari kamus yang menindas.

12

Apa yang tersisa kalau semua kata retak?

Barangkali yang lahir justru puisi,

puisi sebagai kebocoran makna,

penyangkalan atas pidato utuh.

Bahasa Indonesia, biarlah tetap retak,

karena di retak itulah kita bertemu,

menyusun sunyi jadi gumam,

menambal luka jadi peribahasa.

13

Malam ini, aku tulis lagi kata ‘bahasa’,

aku sengaja salah ketik di baris kedua.

Aku biarkan tak sempurna,

seperti naskah yang kau sita tapi tak pernah tuntas.

Sebab Derrida tertawa di ujung tanda titik:

tulislah, lalu sangkal,

bacalah, lalu bongkar.

Biarlah Indonesia punya lidah

yang selalu menyeberang pagar arti.

14

Kita belajar mencintai kebocoran,

mendengar gema di sela jeda,

menulis aksara yang berserah pada kebetulan.

Bahasa Indonesia, kau rumah yang kupecah sendiri,

agar aku selalu punya alasan pulang,

membaca puisi di reruntuhan,

menyebut nama dengan bunyi yang baru.

(Bahasa Politik)

15

Lihatlah podium itu —

sebuah kata diucapkan, seribu kata disembunyikan.

Bahasa politik berwajah ganda:

di atas mikrofon: janji,

di bawah meja: tanda tangan rahasia.

Kata ‘rakyat’ digoreng di pidato,

didinginkan di draft rancangan undang-undang,

lalu dibakar diam-diam di lobi hotel.

16

Bahasa Indonesia pun tunduk:

dilucuti menjadi slogan,

dipoles jadi eufemisme.

‘Penyesuaian harga’ katanya,

padahal: pemotongan subsidi.

‘Penataan ruang’ katanya,

padahal: penggusuran senyap.

Bahasa dikuliti, dimandikan di ruang konferensi pers,

agar bau busuknya tertutup parfum birokrasi.

17

Di spanduk kampanye,

kata ‘perubahan’ dicetak tebal.

Tapi Derrida menepuk bahuku:

apa arti ‘perubahan’ kalau pusat makna selalu kabur?

Di balik huruf kapital,

ada fotokopi rapat yang tak pernah kau baca.

Bahasa jadi topeng —

topeng yang jatuh di panggung debat,

lalu dipakai lagi di ruang rapat fraksi.

18

Aku dengar politisi bicara soal demokrasi,

tapi suara rakyat disortir di kotak suara.

Setiap kata ‘transparansi’

dipoles di siaran pers,

lalu menguap di ruang negosiasi.

Bahasa politik adalah kebocoran

yang sengaja ditutup rapat —

seperti drum berkarat yang diwarnai emas.

19

Di pinggir panggung, rakyat berbisik:

menjahit sindiran, membalik makna.

Meme politik lahir dari kebuntuan pidato,

sarkasme jadi bahasa rakyat yang tak diundang.

Bahasa Indonesia menampung:

‘Koalisi’, ‘oposisi’, ‘netralitas’ —

semua tanda mengapung tanpa jangkar,

menunggu retak, menunggu dibongkar.

20

Malam di televisi, debat dibumbui frasa manis:

‘Kami dengar aspirasi’, ‘kami kawal kebijakan’.

Tapi Derrida menulis catatan kaki:

kau dengar separuh, kau buang separuh.

Bahasa di panggung hanya siluet,

maknanya pindah ke rekening,

ke pertemuan privat yang lupa dicatat notulen.

21

Aku bertanya:

adakah bahasa politik bisa suci?

Barangkali hanya puisi

yang berani membocorkan bunyi busuk.

Sebab puisi tak diundang di rapat,

tak diberi stempel resmi,

ia tumbuh di selebaran, mural,

graffiti di dinding toilet kantor dewan.

22

Di sinilah Derrida tertawa:

bahasa politik selalu menunda arti —

tapi di sela jeda itu,

kita sisipkan sabda nakal,

lelucon, satire, makian —

menjahit celah jadi celah lagi,

agar yang pura-pura sakral

tetap punya lubang untuk tumbuh makar kata.

23

Bahasa Indonesia, kau ladang kata-kata busuk dan bunga liar.

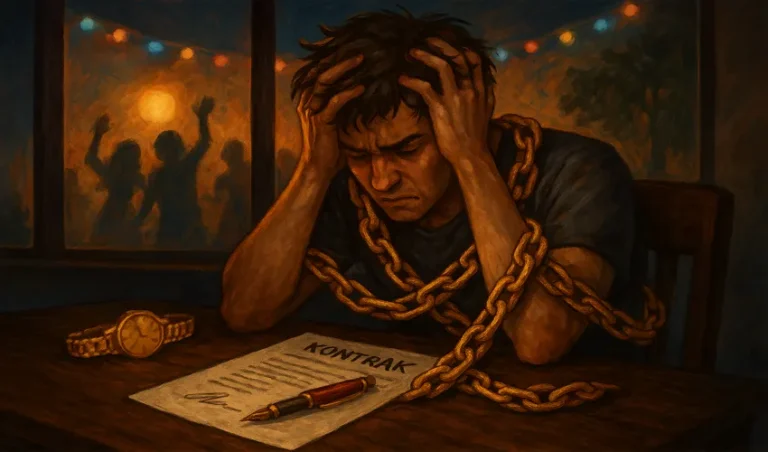

Di tangan penguasa: kau jadi tali belenggu.

Di tangan rakyat: kau jadi linggis yang congkel janji.

Aku menulis di tepi bising ini:

Bahasa tak pernah mati,

ia cuma berpindah podium,

menyusup ke bisik-bisik,

menunggu waktu meretakkan pidato.

(Bahasa Media Sosial)

24

Di sini, kata-kata menetes dari jempol —

tak sempat dihaluskan birokrat,

tak sempat disensor humas.

Bahasa Indonesia melebur jadi meme,

jadi thread, jadi reply nyinyir,

jadi retweet yang menyalin sindir

ke beranda orang-orang yang pura-pura tak peduli.

25

Bahasa politik masuk lewat spanduk,

tapi dibelokkan lewat caption.

Slogan kampanye mewah

dipreteli di kolom komentar,

diubah jadi plesetan,

diselipkan stiker tertawa,

diarsipkan screenshot:

lihat, di sini dusta menua lebih cepat

karena dibagikan jutaan mulut virtual.

26

Dulu propaganda menuntut panggung,

sekarang cukup sinyal dan kuota.

Sekali klik, satu frasa dibalik maknanya,

tanda kebesaran diubah jadi bahan lelucon.

Bahasa Indonesia beranak di cloud server:

gugur satu, lahir seribu meme.

Teks pidato yang kau rawat di teleprompter

berceceran jadi bahan parodi di TikTok.

27

Tak ada pusat di sini, kata Derrida.

Arti terpental dari satu akun ke akun lain,

dibelokkan emotikon, disusupi typo,

ditambah filter suara lucu.

Bahasa resmi yang kau kunci di konferensi pers

ditarik paksa ke ruang reply:

di sana rakyat bicara dengan sarkas,

mengunyah retorika, meludahkan ironi.

28

Di grup WhatsApp keluarga,

bahasa propaganda berusaha menyelinap:

quote palsu, editan poster, hoaks upacara.

Tapi di Twitter, di Instagram Story,

ada generasi yang membongkar link,

menertawakan sumber abal-abal,

menempelkan stiker: receh tapi ngena.

Bahasa Indonesia belajar viral

sebagai senjata tandingan:

lucu, licin, liar.

29

Di mana kau simpan kebenaran

jika semua kata bisa direkayasa?

Derrida menjawab: tak ada pusat,

hanya jejak — jejak retweet, jejak tangkapan layar,

jejak voice note yang dibagikan diam-diam.

Bahasa media sosial bukan sekadar kata,

tapi juga screenshot, filter, sound effect.

Ia menolak final,

merayakan kebocoran.

30

Jadi bagaimana propaganda bertahan,

jika setiap hashtag bisa membelokkannya?

Kalimat resmi jadi bahan stand-up,

grafik data jadi stiker grup RT.

Bahasa media sosial meretakkan panggung,

mengganti toa pidato dengan jempol.

Mereka yang ingin mengunci kata

harus rela kalah sinyal,

sebab kata-kata lebih cepat

daripada polisi siber.

31

Inilah detak baru:

bahasa Indonesia yang kau temui di kamus

tak lagi utuh di linimasa.

Ia menyeberang GIF, Reels, Repost,

menyamar jadi trending topik,

menjadi teror kecil bagi propaganda yang kaku.

Setiap salah ketik adalah sabda,

setiap typo adalah tawa,

setiap meme adalah kebocoran

yang tak kau sangka-sangka.

32

Derrida tertawa dari balik firewall:

tak ada kata yang suci,

bahkan dusta pun bisa dibocorkan dengan shitpost.

Bahasa Indonesia, retakmu di medsos

adalah kebebasan lain:

celah di mana rakyat bicara seenaknya,

mencacah propaganda jadi debu lucu,

dan menanamkan virus makna

yang tak bisa kau pangkas di ruang rapat.

(Epilog)

33

Di ujung baris ini, kata-kata masih menggeliat.

Bahasa Indonesia, katamu warisan,

katamu perekat, katamu janji,

tapi di sela hurufmu

selalu ada jeda untuk membelot.

Aku merayakan kebocoran itu —

kebocoran yang jadi ruang bernapas

bagi lidah yang muak ditutup pidato.

34

Politik merantai kata,

media sosial membongkarnya jadi kabar burung.

Kamus berusaha mengunci ejaan,

tetapi emoji lahir tanpa izin.

Pidato ingin utuh,

tapi meme menertawakannya dalam 30 detik.

Bahasa Indonesia retak,

dan di retaknya kita menulis puisi

yang menyeberang pagar sensor.

35

Derrida bilang tak ada pusat, hanya jejak.

Maka biarlah jejak ini beranak di layar,

menetes di trotoar, mengendap di graffiti,

melompat di sinyal ponsel.

Bahasa ini bukan monumen,

melainkan gang sempit yang ramai sarkas,

gang yang tak pernah bisa kau segel

karena setiap lidah berhak salah ucap.

36

Aku titip satu pesan di celah aksara:

jaga kebocoran ini.

Sebab di sanalah kemerdekaan bersarang —

di typo yang tak minta maaf,

di frasa yang kau parodikan,

di meme yang membelokkan propaganda,

di puisi yang pura-pura salah arti.

37

Kalau suatu hari kata ‘Indonesia’

dipaksa bersih tanpa cela,

ingat Derrida —

bahwa di balik makna yang kau usung rapat

selalu ada bisik, selalu ada sumbing.

Dan di sumbing itulah kita bertemu,

berbisik puisi di lidah masing-masing,

menambal retak dengan tawa,

menulis kemerdekaan di celah tanda baca.

Farhan Azizi

Mojokerto, Juni 2025