Sindrom Budaya Korup & Korporatisasi Pendidikan

Kasus korupsi pengadaan Chromebook yang tengah disidik Kejaksaan Agung mencerminkan problematika serius dalam tata kelola pengadaan publik di Indonesia. Dengan nilai anggaran hampir Rp 9,98 triliun, skandal ini melibatkan dugaan penyimpangan mulai dari manipulasi kajian teknis hingga pemilihan vendor terpadu yang sarat konflik kepentingan.

Kasus ini bukan sekadar persoalan keuangan negara, namun dominasi kekuasaan yang tumpang-tindih antara politisi, birokrat, dan korporasi—yang ujungnya mencoreng sistem pendidikan bangsa.

Pada awalnya, tim teknis internal Kemendikbudristek telah melakukan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook. Hasil evaluasi menyatakan penggunaan Chromebook tidak efektif untuk pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) di banyak daerah, sebab infrastruktur jaringan masih terbelakang.

Kajian awal tersebut merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun kemudian diganti oleh kajian baru yang mengunggulkan Chromebook tanpa disertai argumentasi yang sahih. Pergantian ini menimbulkan kecurigaan adanya intervensi sistematis yang mengubah kebutuhan teknis menjadi kebutuhan politis ekonomi.

Fenomena ini mencerminkan adanya modus “perencanaan revisi palsu”, di mana kajian obyektif diabaikan demi memenuhi sejumlah kepentingan tertentu, baik atas nama efisiensi anggaran atau untuk membuka peluang aliran dana ke vendor-vendor tertentu.

Chromebook benar-benar berbasis cloud dan membutuhkan koneksi internet stabil untuk optimal. Laporan dari guru di Papua, NTT, dan Kalimantan menyatakan perangkat ini praktis tidak dapat digunakan karena infrastruktur pendukung tidak tersedia.

Menariknya, alasan pemerintah—bahwa Chromebook “lebih murah 10–30 %” dibandingkan perangkat sejenis—tidak bisa menjustifikasi kurangnya kajian terhadap ketersediaan infrastruktur. Fakta bahwa pengadaan membutuhkan Rp 3,58 triliun dari APBN dan Rp 6,39 triliun dari DAK, menunjukkan anggaran ini disalurkan tanpa disertai kesiapan nyata di lapangan.

Skandal ini memperlihatkan bahwa dari segi teknis dan strategis, kebijakan ini gagal memenuhi prinsip “teknologi sesuai konteks”—setidaknya dari segi akses dan kebutuhan wilayah pendidikan itu sendiri.

Sindrom Budaya Korup & Korporatisasi Pendidikan

Sejumlah media menyebut adanya “pemufakatan jahat” dengan dugaan penyusunan kajian yang diarahkan untuk menguntungkan vendor Chromebook. ICW melaporkan potensi praktik penggelembungan jumlah perangkat, pungli, dan kickback—indikator klasik korupsi dalam pengadaan publik.

Lebih jauh, penggeledahan di apartemen dua mantan stafsus Menteri—FH, JT, dan IA—mengindikasikan modus operandi berlapis antara pejabat tinggi dan korporasi. Barang bukti berupa dokumen elektronik, buku agenda, hingga flashdisk ikut disita, yang semestinya mengungkap jalur transaksi maupun komitmen tidak tertulis.

Kejaksaan belum menetapkan tersangka, namun lima vendor sudah dicurigai terlibat dalam konsorsium pengadaan ini, menunjukkan bahwa penyimpangan bukan bersifat sporadis, melainkan struktural dan sistemik.

Kemendikbudristek tak memasukkan proyek pengadaan ini ke dalam SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) di LKPP, sehingga menutup jenjang akses publik dan audit (law-justice.co). Padahal, sistem e-Katalog dan e-purchasing semestinya menjamin harga wajar dan persaingan sehat antar vendor.

Tindakan menyembunyikan rencana dari publik menunjukkan bahwa pihak pengada sengaja menghindari pengawasan eksternal, memutuskan rantai akuntabilitas, dan memudahkan manipulasi harga maupun kualitas produk—praktik yang dilarang dalam Perpres & Permendikbud terkait DAK fisik (law-justice.co).

Anggaran hampir Rp 10 triliun yang dibelanjakan penuh menjadi beban negara. DPR dan ICW mengingatkan risiko “mark-up” harga yang dapat mencoreng citra pendidikan dan menimbulkan kerugian negara signifikan.

Dalam situasi ideal, anggaran tersebut seyogianya dialokasikan untuk infrastruktur sekolah, listrik, internet, atau kuota untuk pembelajaran daring—prioritas yang jelas menguntungkan murid dan guru dibanding pengadaan perangkat yang tidak fungsional.

Dampak psikologis juga timbul: kepercayaan publik menurun, guru frustasi karena perangkat tak bisa digunakan, dan siswa di daerah terpencil semakin tertinggal. Pendidikan dirusak ketika proyek seharusnya mempercepat pemerataan justru menjadi simbol ketimpangan.

Skandal ini mencerminkan bahwa budaya korupsi telah mengakar dalam birokrasi dan pengadaan publik. Penggelembungan harga, pungli, intervensi politis, serta mekanisme e-procurement yang diberlakukan, semuanya menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi “kultur” yang institutionalized.

Pihak vendor di e-Katalog lalu menyediakan tekanan agar harga per unit mencapai Rp 10 juta, membuka peluang markup besar-besaran. Setelah itu, surplus anggaran dieskresikan sebagai “fee” ke pihak yang mengatur proses, menciptakan komplotan korporasi—birokrat—politisi.

Upaya Penegakan & Tantangannya

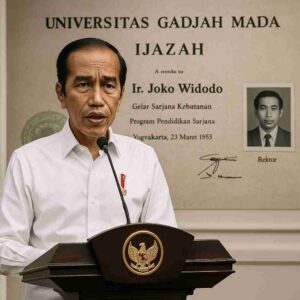

Kejaksaan telah memeriksa 28 saksi, termasuk tiga mantan stafsus dan kemungkinan mengundang mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (antaranews.com). KPK juga dilibatkan melalui SPDP.

Fokus utama penyidikan adalah: Pertama, menelusuri penggunaan anggaran Rp 9,9 triliun. Kedua, mengungkap modus manipulasi spesifikasi. Ketiga, memetakan jaringan distribusi dana (kickback, pungli).

Yang menjadi tantangan: menembus kerahasiaan dokumen, menemukan aktor-aktor inti, dan menetapkan pasal yang tepat (korupsi, gratifikasi, suap, atau pencucian uang).

Dengan demikian kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek adalah miniatur dari kegagalan sistemik pemerintahan yang memungkinkan korupsi melebar dan menodai sektor pendidikan. Investasi pendidikan sejatinya adalah pondasi masa depan bangsa.

Namun ketika dijalankan tanpa etika, akuntabilitas, atau transparansi, ia justru menjadi pemicu kebijakan abal-abal yang merugikan anak-anak dan masa depan generasi penerus.

Penegakan hukum harus bersifat tegas dan inklusif, dari dendaan hingga revisi regulasi pengadaan, serta pengawasan nyata oleh publik. Hanya dengan demikian, skandal ini bisa menjadi momentum bagi reformasi total sistem pendidikan kita: dari korupsi sistemik menjadi digitalisasi inklusif yang bertanggung jawab.