Aku dan Resensi Buku

Bagi saya, jalan aksara tidak terbentang di atas karpet kemewahan. Ia serupa tunas yang merambat perlahan, bermula dari kecintaan membaca yang lantas menemukan muaranya sendiri: meresensi buku. Sejak dua dekade silam, saat menempuh pascasarjana di Universitas Muhammadiyah pada awal tahun 2000-an, sebuah kesadaran mengetuk benak saya; bahwa hasil bacaan tak cukup hanya mengendap diam di kepala. Buku-buku itu menagih percakapan, dan percakapan itu menemukan wujud paling jujurnya dalam tulisan.

Segalanya bermula dengan langkah yang gamang. Naskah demi naskah saya larung ke meja redaksi media cetak, diiringi degup harap dan cemas yang silih berganti. Penolakan menjadi kawan yang akrab, sementara pemuatan adalah kado kejutan yang merayakan ketekunan. Perlahan saya mafhum, meresensi bukan sekadar menyalin ulang isi buku menjadi ringkasan. Ia adalah laku menguji tajamnya nalar, keluwesan bahasa, dan keberanian mengambil sikap. Sebab setiap buku adalah labirin dunia, dan tugas peresensi hanyalah menyerahkan kuncinya kepada pembaca—tanpa telunjuk yang menggurui.

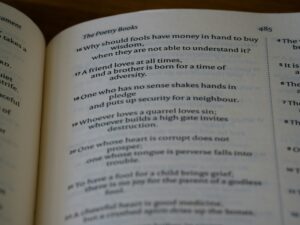

Ritual kreatif saya terbentuk lewat disiplin membaca yang tak kenal kompromi. Selalu ada pensil di tangan, siap menandai frasa yang memantik rasa dan menyisipkan gugatan kecil di margin buku. Dari sanalah bangunan resensi didirikan: memilih perspektif yang jernih dan memilah kata yang berdaya. Prinsip saya sederhana: tajam tanpa harus kejam. Resensi adalah bentuk penghormatan tertinggi atas kerja intelektual penulis, sekaligus utang kejujuran yang harus dibayar kepada pembaca.

Setapak demi setapak, tulisan saya menemukan jalannya. Halaman-halaman Kompas, Jawa Pos, Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, Koran Tempo, hingga The Jakarta Post menyambut karya saya dengan tangan terbuka. Media-media ini menjadi ruang hidup bagi gagasan yang saya tawarkan. Di tingkat regional, tulisan saya pun berkelana; menyapa pembaca lewat Malang Post, Surabaya News, Surya, Radar Surabaya, Radar Malang, Sriwijaya Pos, Tribun Jateng, Medan Bisnis, Riau Pos. Itu adalah masa-masa yang saya kenang dengan hangat: saat surat kabar di seluruh negeri masih merawat rubrik resensi dengan penuh kesetiaan.

Berkah Menulis Resensi

Jejak tinta saya di media cetak membuahkan ‘berkah’ yang melampaui angan. Kini, ratusan buku menyesaki rak di rumah—lebih dari separuhnya adalah buah tangan dari aktivitas meresensi. Penerbit seperti Mizan Pustaka, Rosdakarya, Penerbit Buku Kompas, LKiS, Gramedia Pustaka Utama, Bentang Pustaka, Prenadamedia Group, dan banyak penerbit lainnya telah menjadi sahabat karib yang menghuni perpustakaan pribadi saya. Namun, bagi saya, setiap paket yang tiba di beranda bukan sekadar kado gratis. Ia adalah amanah; sebuah mandat untuk dibaca dengan takzim dan dituliskan pertanggungjawabannya dengan jujur.

Di luar kiriman buku, sejumlah penerbit turut melengkapinya dengan transfer honorarium. Sekalipun angkanya kerap sederhana, nilainya menjadi luar biasa saat dikonversi menjadi penyambung hidup dan biaya kuliah di Malang. Dari sanalah prinsip saya mengkristal: bahwa menulis resensi buku bila ditekuni dengan konsistensi penuh, niscaya membawa berkah ganda. Ia tak sekadar memelihara kemurnian idealisme, melainkan juga menjadi benteng yang menjaga martabat kehidupan.

Konsistensi itu berbuah manis, mengantarkan saya menjuarai serangkaian kompetisi resensi yang digelar penerbit-penerbit tanah air. Kemenangan ini bukan sekadar perayaan euforia, melainkan sebuah pembuktian penting: bahwa pemikiran yang digulirkan dalam kesendirian mampu beresonansi secara luas. Ajang kompetisi menjadi sarana kalibrasi yang efektif; ia ‘memaksa’ saya untuk terus menaikkan mistar kualitas—mempertajam pisau analisis, merapikan bangunan logika, serta lebih bernyali dalam mengajukan sudut pandang baru

Tak jarang, laku sunyi menulis resensi ini mengantar saya pada perjumpaan-perjumpaan hangat. Undangan diskusi dan bedah buku menjadi tiket perjalanan yang memperkaya batin—membentangkan rute silaturahmi antara Yogyakarta dan Bandung. Di sanalah saya bertukar pikir dengan para penulis dan sesama ‘pengabdi aksara’, mendedah masa depan literasi kita.

Seiring waktu, jejaring itu kian merentang. Banyak penulis yang datang secara personal, menitipkan karyanya untuk saya ulas. Ini bukan lagi sekadar tugas, melainkan amanah yang menuntut pertaruhan integritas. Saya berupaya merawat kejujuran intelektual: melontarkan kritik berbasis argumen jernih, dan menyematkan pujian pada alasan yang terukur.

Masih segar dalam ingatan, sebuah pengalaman saat meresensi cetakan awal terjemahan La Tahzan di harian Republika—jauh sebelum buku itu menjadi fenomena best seller. Kala itu, saya menyisipkan catatan-catatan kecil; sekadar penanda kegelisahan seorang pencinta teks. Tanpa setitik pun rasa jumawa, hati saya berdesir hangat saat mendapati cetakan kedua buku terjemahan Samson Rahman itu hadir dengan wajah yang jauh lebih anggun dan rapi. Itulah puncak kepuasan asketis seorang peresensi: saat suara lirih kita didengar, dan karya yang kita cintai tumbuh menjadi lebih matang.

Julukan sebagai Peresensi

Api semangat itu terus menyala hingga saya menapaki karier di Universitas Muhammadiyah Malang. Akan tetapi, di panggung yang lebih luas, nama saya justru lebih masyhur sebagai pengulas buku ketimbang dosen. Predikat itu telah menjadi bayang-bayang yang setia; ia melekat kuat, meski saya tahu, ia tak selalu hadir membawa karangan bunga pujian.

Tentu, perjalanan ini tak sepi dari nada sinis. Ada kalanya kawan sesama penulis menyindir posisi saya yang ‘hanya’ berkutat pada resensi tanpa menghasilkan buku tunggal. Sindiran itu sempat mengoyak harga diri saya, namun gagal mematahkan kaki. Saya memilih cara pandang lain: resensi adalah laboratorium jiwa. Di sanalah saya digembleng untuk sabar mendedah teks, teliti merangkai argumen, dan belajar memikul beban keadilan dalam menilai karya orang lain.

Roda zaman bergulir tanpa ampun, mengubah wajah lanskap media. Satu demi satu media cetak melipat layar, hijrah ke belantara digital. Halaman budaya kian terjepit, dan ruang bagi resensi pun menyusut drastis. Frekuensi kemunculan nama saya memang meredup di koran, namun dari jalan sunyi membaca dan meresensi itulah justru mekar berkah yang tak terduga. Sejak 2019, saya mulai menenun benang pikiran menjadi buku utuh. Perlahan, karya demi karya lahir, hingga kini sepuluh buku telah berdiri tegak di rak—sebuah jawaban paling sunyi, namun paling telak, atas cibiran masa lalu.

Kini, keyakinan itu telah bulat: resensi bukanlah jalan buntu, melainkan rute memutar yang memperkaya batin. Ia adalah jembatan transformasi—dari lembaran koran menuju jilid buku, dari penikmat karya orang lain menjadi pencipta karya sendiri. Aksara telah bermurah hati memberi saya tiga hal sekaligus: napas kehidupan, nafkah penghidupan, dan kompas masa depan. Kendati intensitasnya tak lagi sederas masa lalu, saya bersyukur masih bisa merawat kesetiaan sebagai peresensi; tetap istiqamah menjaga nyala api di jalan sunyi aksara.

Editor: Farhan Azizi