Aku yang Membeli Neraka dengan Tanda Tangan Sendiri

Aku yang Membeli Neraka dengan Tanda Tangan Sendiri

Aku duduk di sudut kamar yang bisu,

dinding menatapku seperti hakim pemarah.

Kepalaku penuh suara-suara lama,

mengingat tiap janji yang kubikin dengan mulut sembarangan.

Aku ingat betul hari itu,

sinar matahari terasa seperti harapan baru.

Kertas putih, pena murah, dan senyum manis yang mengiyakan

segala mimpi yang belum kupikir matang.

Katanya, hidup bisa dikejar tanpa harus berjalan kaki.

Katanya, semua orang besar juga dulu minum dari cangkir yang sama.

Aku percaya, atau pura-pura percaya,

saat logika dibungkam oleh keinginan jadi “lebih cepat tiba”.

Tapi sekarang aku terperangkap dalam pekat yang kutuangkan sendiri,

matahari itu kini membakar tengkukku.

Dan kertas putih itu—kini abu

yang beterbangan dalam napasku yang sesak.

Malam-malamku jadi ruang interogasi,

di mana cermin jadi penyidik,

melempar wajahku yang letih,

yang tak bisa menjawab mengapa aku begini.

Aku, dengan tanganku sendiri,

menyerahkan hari-hari esok kepada siluet tak bernama.

Dan setiap detik kini datang seperti debitur haus darah,

menagih lebih dari yang kubisa serahkan.

Aku ingin marah, dan aku memang marah.

Bukan pada dunia. Bukan pada mereka.

Tapi pada diri ini, yang terlalu pintar merasa bisa,

tapi terlalu bodoh membaca jebakan di balik senyum ramah.

Sekarang, aku berdiri di atas puing,

rumah kecil impian yang kubangun dengan pasir.

Tak ada lagi janji—hanya tangisan dalam kepala,

yang terus berkata: “Kau sendiri yang menandatanganinya.”

Dan aku hanya bisa duduk lagi,

menulis puisi ini dengan pena yang sama,

di kertas yang lebih kusut,

masih mencoba menebus neraka yang kubeli murah itu.

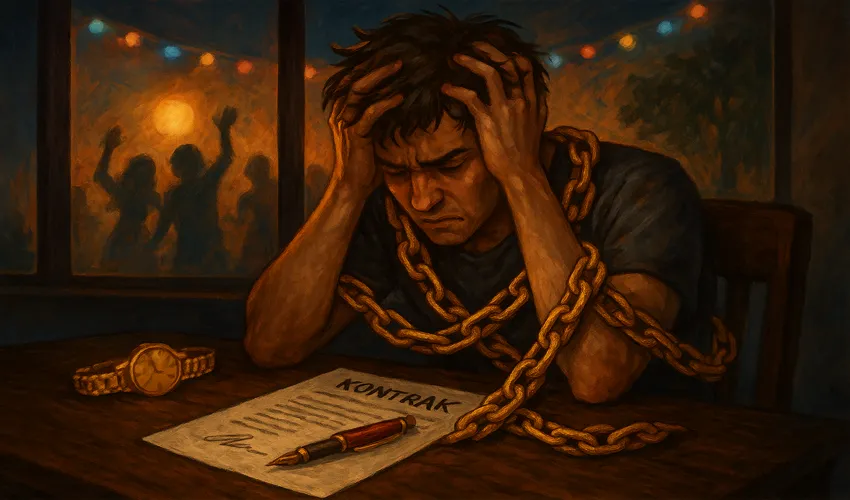

Rantai Emas yang Mengikis Tulangku

Setelah semua hangus, aku tetap melangkah—

bukan karena kuat, tapi karena tak tahu harus diam di mana.

Langkah-langkahku kini berat,

karena leherku memikul kilau palsu yang dulu kupuja.

Rantai ini kubeli saat otakku disiram ambisi,

berkilau seperti emas,

tapi ternyata logam hina yang mencuri tulangku perlahan.

Kini pundakku tak lagi mengenal ringan.

Aku menari di pesta mimpi, memakai rantai itu seperti mahkota.

Tertawa keras agar denting ketakutanku tak terdengar.

Orang-orang memotretku—katanya keren,

padahal aku tengah dikuliti oleh kemewahan yang tak pernah milikku.

Setiap mata yang memuja, membakar.

Setiap pujian, mengasah pisau di tengkukku.

Dan aku tetap berdiri di atas panggung kaca,

yang setiap hari retaknya bertambah.

Aku ingin lepas, tapi rantai ini tumbuh akar.

Masuk ke kulit, menyatu dengan darah,

menjadi bagian dari tubuh yang dulu bebas,

kini cuma boneka tanpa tali kendali.

Aku tak tahu di mana aku hilang.

Barangkali di titik ketika aku bilang, “Tak apa, cuma sekali.”

Atau saat aku bilang, “Nanti bisa dibayar.”

Dan kini, waktu tertawa—karena tak ada yang gratis di dunia ini.

Pundakku miring, punggungku bengkok,

kakiku menyeret bayangan kesalahan.

Dan orang-orang masih bilang aku kuat,

padahal aku hanya terlalu malu untuk jatuh di depan mereka.

Rantai ini tak butuh kunci,

karena aku sendiri yang menolak membukanya.

Kupeluk luka ini seperti mantel hangat,

dan aku tahu: aku belum selesai menyiksa diriku sendiri.

Pesta yang Kukira Surga, Ternyata Kuburan Berlampu

Aku ingat malam itu:

cahaya menggoda mataku seperti surga murah.

Musik menghantam telinga—keras dan manis,

seolah dunia bisa ditaklukkan dengan segelas euforia.

Kupakai baju terbaik, menyembunyikan goresan di dada,

berjalan ke tengah keramaian yang merayakan pelarian.

Di sana aku bukan manusia—aku citra,

yang disepakati bersama untuk tidak jujur.

Mereka menari di atas kebohongan, dan aku ikut.

Karena diam lebih menyakitkan dari berpura-pura senang.

Lampu-lampu itu membuatku lupa bahwa ini bukan rumah,

hanya panggung terbuka tempat semua orang ingin terlihat menang.

Aku bersulang dengan setan yang menyamar jadi sahabat.

Kami tertawa, saling menepuk bahu,

saling pura-pura kuat.

Aku tahu, kami semua rapuh.

Saat malam menipis dan musik reda,

kuburan pun terungkap di bawah kakiku.

Lantai pesta itu retak—isinya adalah janji-janji busuk,

yang dulu kuamini tanpa bertanya.

Aku memuntahkan tawa yang kupaksakan,

dan rasanya seperti darah.

Segala kemewahan itu menempel di kulit,

menjadi kerak malu yang tak bisa kuelap.

Kini aku sadar,

surga tak mungkin semurah itu.

Dan kuburan tak selalu gelap,

kadang ia berpijar dengan diskon dan promo.

Aku melangkah pulang

lewat jalan yang tak pernah kulalui.

Sepi menyambutku seperti ibu,

dan aku hanya bisa menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan.

Cermin Retak di Kepalaku

Ada cermin di dalam kepalaku.

Setiap malam ia memantulkan wajah yang tak kukenal.

Wajah itu tersenyum seperti biasa,

tapi matanya penuh teriakan.

Retaknya menyebar setiap kali aku berpura-pura.

Setiap kebohongan kecil menambah garis,

hingga kini wajahku terpotong jadi serpihan,

tak tahu lagi mana aku yang sungguhan.

Cermin itu tak pernah bohong,

aku saja yang keras kepala.

Kubanting kepala ke bantal, berharap tidur bisa jadi pelarian,

tapi ia tetap berbicara dalam mimpi.

Ia menanyai tiap langkah yang kupilih sendiri.

“Kenapa ke kanan? Padahal tahu kiri lebih aman.”

“Kenapa berlari? Padahal kakimu patah.”

“Kenapa bilang bisa? Padahal tak pernah siap.”

Aku mencoba menghancurkannya.

Kutinggalkan, kubungkam, kusumpahi.

Tapi ia selalu kembali,

karena ia hidup dari sisa-sisa pikiranku yang belum kupulihkan.

Pagi-pagi jadi medan perang,

kupilih baju bukan untuk nyaman,

tapi untuk menyembunyikan siapa aku.

Dan cermin di kamar selalu menatap dengan pandangan tahu segalanya.

Aku lelah jadi sandiwara.

Tapi penonton terlalu banyak,

dan aku takut kehilangan panggung,

meski pertunjukan ini tak lagi kupahami.

Malam nanti aku akan bicara lagi pada cermin itu.

Mungkin untuk pertama kalinya,

aku tak akan membantah.

Mungkin aku akan mulai minta maaf.

Hutan Janji yang Menyulapku Jadi Bangkai

Aku masuk ke hutan itu dengan dada terbuka,

mencium janji-janji yang harum seperti bunga liar.

Jalan setapaknya lembut,

seolah membimbingku menuju kemenangan.

Setiap dahan yang kusentuh berbisik lembut,

katanya, semua ini bisa jadi milikku.

Aku hanya perlu terus berjalan,

meski tak tahu ke mana ujungnya.

Aku lari, aku lompat, aku tertawa.

Hutan itu memberiku ilusi kebebasan.

Padahal akar-akar mulai menjalar ke kakiku,

mengikat pelan, seolah ingin memeluk.

Aku mengabaikannya. Kupikir itu bagian dari permainan.

Kupikir semua orang juga begitu,

karena aku melihat wajah-wajah lain,

yang juga tersenyum meski sudah dipeluk akar sampai ke lutut.

Daun-daun di atas menutupi langit.

Aku lupa rasanya melihat mentari.

Dan tanah mulai menelan sepatu yang kupakai,

yang dulu kubeli dengan percaya diri.

Suara-suara mulai hilang.

Ternyata aku berjalan sendirian.

Yang lain hanyalah ilusi,

dibuat oleh hutan agar aku merasa punya teman.

Kini aku terbaring, setengah terkubur.

Tubuhku tak luka, tapi jiwaku mati.

Janji-janji itu kini jadi bunga bangkai,

dan aromanya menusuk sampai ke doa-doaku.

Jika aku bisa bangkit,

aku akan keluar dari hutan ini tanpa melihat ke belakang.

Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa mengedip,

meminta langit—kalau masih ada—untuk kirimkan satu cahaya pulang.

Agustus 2025